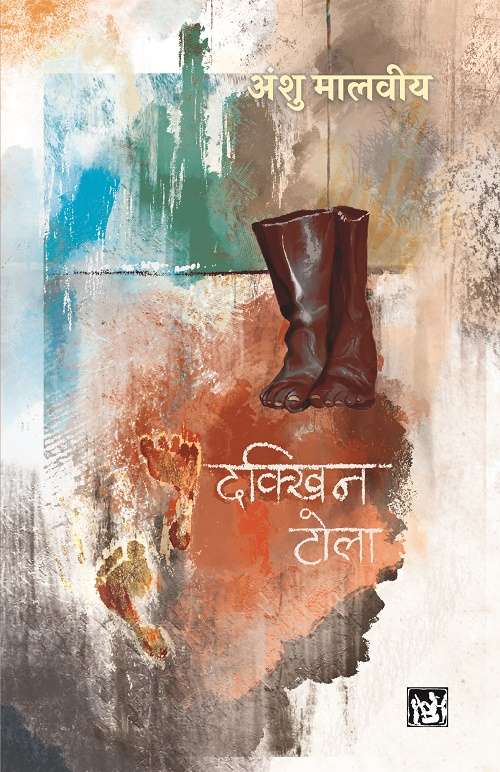

Dakkhin Tola

Author:

Anshu MalviyaPublisher:

Rajkamal Prakashan SamuhLanguage:

HindiCategory:

Poetry0 Ratings

Price: ₹ 239.2

₹

299

Available

अंशु मालवीय की कविताओं का विषय-व्यास अनेक दिशाओं में फैला हुआ है। यूँ तो इस संग्रह का प्राथमिक स्वर राजनैतिक विद्रूपता का है पर दीगर स्वर भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। यहाँ भँवरी देवी, शाहबानो, मिथिलेश, सगुनाबाई आदि की शोषण-गाथाएँ हैं। वे स्त्रियाँ भी हैं जो निर्जला व्रत रखकर पसीना चुआते हुए काम कर रही हैं। शोहदों के कन्धों की रगड़ झेलते हुए काम पर जा रही हैं। वे जलती औरतें हैं जो धर्म के कारखाने में दिहाड़ी मजदूर थीं। अंशु की कविताओं में ‘दक्खिन टोला’ का दैनिक जीवन, वहाँ की संस्कृति, भाषा और सुख-दुख आम जन के दुखों से अलग एक दूसरी दुनिया के लगते हैं। वहाँ से गान नहीं रुदन उठता है। भाषा का अर्थ अपभ्रंश और बोली के माने अभंग है। संस्कारों की वृहद सूची में मेहनत के अलावा कोई संस्कार नहीं है।</p>

<p>ये कविताएँ बताती हैं कि साम्प्रदायिकता और राजनीति के सम्बन्ध कितने अन्तर्गुम्फित हैं। ‘कौसर बानो की अजन्मी बिटिया की ओर से’ जैसी अमानुष और कलपाती हुई कविता हो या फिर ‘खून’, ‘गाय’ और ‘यूसुफ भाई’ जैसी कविताएँ। कोई जरूरी नहीं कि हर खेल लपटों की तरह ही दिखे, वह शान्त और अनुत्तेजक भी हो सकता है। ‘न कोई वीभत्स मुखौटा न नाखून, न खून के धब्बे... बस कोई दोस्त आपसे पूछ लेगा, तुम्हारा मजहब क्या है? और आपकी रीढ़ बर्फ की तरह ठंडी हो जाएगी।’ तुलसीदास का अपनी चौपाइयों, दोहों को नारा हो जाते देखना, एक पेड़ का वह एहसास है जो अपनी लकड़ियों से सलीब बनते देख रहा है।</p>

<p>प्रेम और पारिवारिकता की इस संग्रह में भरपूर समाई हुई है। असमय चले गए पिता से कविता और राजनीति पर बहस करने की अपूर्ण इच्छा है। माँ-पिता के प्रणय पलों की सात्विकता है। वह गेहुँआ आलस्य है जो माँ बनने की प्रक्रिया में स्त्री देह पर छा जाता है। अंशु की कविता का यह एक छोर है, दूसरे छोर पर हो ची मिन्ह की दाढ़ी है जिसे वे वियतनाम के जंगल कहते हैं जिनमें साम्राज्यवादियों के सपने भटक जाते थे। अंशु मालवीय अपनी कर्मशील रचना-यात्रा में आज एक समादृत कवि के रूप में हमारे सामने हैं। खुशी की बात है कि वर्षों से अनुपलब्ध अंशु का ये चर्चित कविता-संग्रह पाठकों के बीच कविता के उसी तेवर के साथ दोबारा उपस्थित है जिसकी कमी की बात बार-बार की जाती रही है। </p>

<p>—हरीश चन्द्र पाण्डे

ISBN: 9788119996094

Pages: 184

Avg Reading Time: 6 hrs

Age: 18+

Country of Origin: India

Recommended For You

Pratinidhi Kavitayen : Bhagwat Ravat

- Author Name:

Bhagwat Rawat

- Book Type:

-

Description:

भगवत रावत की काव्य-चिन्ता के मूल में बदलाव के लिए बेचैनी और अकुलाहट है। इसीलिए उनकी कविता में संवादधर्मिता की मुद्राएँ सर्वत्र व्याप्त हैं, जो उनके उत्तरवर्ती लेखन में क्रमश: सम्बोधन-शैली में बदल गई हैं। पर उनकी कविता में कहीं भी नकचढ़ापन, नकार, मसीही अन्दाज़ और क्रान्ति की हड़बड़ी नहीं दिखाई देती।

भगवत रावत शुरू से अन्त तक प्रतिबद्ध मार्क्सवादी कवि के रूप में सामने आते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बावजूद मार्क्सवाद के प्रति उनकी आस्था और विश्वास खंडित नहीं हुआ। हाँ, उनका यह मत ज़रूर था कि अगर विचारधारा मैली हो गई है तो पूरी निर्ममता के साथ उसकी सफ़ाई करो। मैल जमने मत दो।

भगवत रावत को सबसे ज़्यादा विश्वास ‘लोक’ में है। उनकी कविताओं से गुज़रते हुए आपको लगेगा कि इस कवि का लोक से नाभिनाल रिश्ता है। लेकिन उनकी कविता लोक से सिर्फ़ हमदर्दी, सहानुभूति, दया, कृपा-भाव पाने के लिए नहीं जुड़ती, बल्कि इसके उलट वह लोक की ताक़त और उसके स्वाभिमान को जगह-जगह उजागर करती है। उनकी उत्तरवर्ती कविताओं को पढ़ते हुए साफ़ ज़ाहिर होता है कि उन्हें सही बात कहने से कोई रोक नहीं सकता—न दुनिया, न समाज, न व्यवस्था, न कोई ताक़तवर सत्ता-पुरुष। आज़ादी के बाद प्रगतिशील कविता के इतिहास में लोकजीवन को आवाज़ देने और उसके हक़ की लड़ाई लड़नेवाले कवियों को जब याद किया जाएगा तो भगवत की कविताएँ हमें बहुत प्यार से पास बुलाएगी और कहेगी—‘आओ, बैठो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए।’

Pratinidhi Shairy : Mirza Shauq Lakhnawi

- Author Name:

Mirza Shauq Lakhnawi

- Book Type:

- Description: मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी ने नवाब मिर्ज़ा ‘शौक़’ लखनवी को ‘उर्दू का एक बदनाम शायर’ तो कहा ही, साथ ही यह फ़ैसला भी सुना दिया कि ‘आज उर्दू की तारीख़ में कहीं उसके लिए जगह नहीं।’ यह और बात है कि सच्चाई आख़िर सिर चढ़कर बोलती है, और अपने इसी लेख में मौलाना ने आख़िर यह बात मानी कि ‘शौक़’ की डायरी की ख़ूबियों ने उनके नाम को गुमनाम नहीं होने दिया; उन्हें बदनाम करके सही, ज़िन्दा रखा। अलावा इसके, आख़िर में वे ख़ुद को यह भी कहने के लिए मजबूर पाते हैं कि ‘मशरिक़ के बेहया सुख़नगी, उर्दू के बदनाम शायर, रुख़सत! तू दर्द भरा दिल रखता था; तेरी याद भी दर्दवालों के दिलों में ज़िन्दा रहेगी। तूने मौत को याद रखा; तेरी याद पर, इंशाअल्लाह, मौत न आने पाएगी।’ इस सिलसिले में स्वर्गीय प्रो. ‘मजनूँ’ गोरखपुरी की बात भी याद रखने योग्य है। लिखते हैं कि उनके एक अंग्रेज़ प्रोफ़ेसर ‘शौक़’ की ‘ज़ह्रे इश्क़’ से बेहद प्रभावित हुए और बोले, ‘तुम लोग हो बड़े कमबख़्त। यह मस्नवी और इस क़समपुर्सी की हालत में! आज यूरोप में यह लिखी गई होती तो शायर की क़ब्र सोने से लेप दी गई होती और अब तक इस मस्नवी के न जाने कितने नुस्ख़े, रंग-बिरंगे एडिशन निकल चुके होते।’ प्रो. ‘मजनूँ’ गोरखपुरी ने तो बल्कि इस मस्नवी का शुमार जनवादी साहित्य में किया है—“ख़वास के लिए यह ऐब है; मगर इसकी क़द्र अवाम से पूछिए।” मुहावरेदार ज़बान और दिलकश तर्ज़े-बयान, देसज और अरबी-फ़ारसी शब्दों पर एक समान अधिकार और उन्हें आपस में दूध-शक्कर कर देने की क्षमता, पात्रों का जीवन्त चरित्र-चित्रण और उनकी भावनाओं का मर्मस्पर्शी वर्णन, इश्क़े-मजाज़ी से इश्क़े-हक़ीक़ी तक की दास्तान—ये तमाम ऐसी ख़ूबियाँ हैं जो ‘शौक़’ को शायरों की पहली क़तार में ला खड़ी करती हैं। और एक मस्नवी जब रंगमंच पर पेश की जाए, फिर पूरा हॉल मातमघर बन जाए, चारों तरफ़ से सिसकियों और हिचकियों की आवाज़ें आनी लगें, कुछ लोग ग़श खाकर लुढ़क पड़ें, घर जाकर एक लड़की आत्महत्या कर ले, कुछ और लोग आत्महत्या की कोशिश करें, और फिर सरकार इस मस्नवी पर पाबन्दी लगा दे, तो आप इसे क्या कहेंगे? ‘शौक़’ को अश्लील कहनेवालों से यह बात ज़रूर पूछी जानी चाहिए कि अश्लीलता थोड़ी देर का मज़ा भले दे ले, क्या वह भावनाओं में इस तरह का तूफ़ान उठाने की क्षमता रखती है।

Udte Hain Ababeel

- Author Name:

Sushma Naithani

- Book Type:

- Description: Poems

Peepal Ke Ped Par Baithe Hue Giddh

- Author Name:

Rameshraaj

- Book Type:

- Description: रमेशराज की मुक्तछंद कविताएँ

Kunwarvarti Kaise Bahe

- Author Name:

Dr. Rakesh Kabeer

- Book Type:

- Description: इस संग्रह की कविताओं को पढ़ते हुए पता चलता है कि कवि राकेश का रचना-संसार अत्यंत समृद्ध एवं विस्तृत है। सामाजिक यथार्थों और विसंगतियों को समेटने और भेदने में उनकी काव्यदृष्टि सक्षम है। विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति के विभिन्न उपादानों और नदियों के विनाश से कवि का मन तकलीफ से भर उठता है। प्रकृति की लोकतांत्रिक मोहकता बेशक सबको आकर्षित करती है, परंतु हमारी उपेक्षा से उसमें निरंतर हृस हो रहा है। ‘कुँवरवर्ती’, ‘वापसी’ और ‘शहरी मेढक’ जैसी कविताओं में यही चिंता साफ दिखती है। संग्रह की कविताओं में जो सामाजिक-राजनीतिक दृष्टि है, वह समकालीन घटनाओं की सख्ती से छानबीन करती है। संविधान और लोकतंत्र में गहरा विश्वास, सामाजिक न्याय का प्रबल समर्थन, जातीय भेदभाव के विरोध के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सवालों से भी बड़ी संजीदगी से इस संग्रह की कविताएँ मुठभेड़ करती हैं। किसानों की रोजमर्रा की समस्याएँ, उनकी फसलों के वाजिब मूल्य, गरीबी और आत्महत्या के मुद्दों के बीच जीवन में हरियाली बोने की जिदवाली उम्मीद हमें आश्वस्त करती है कि अभी सबकुछ खत्म नहीं हुआ है। लोकतंत्र की संस्थाओं पर भरोसा एवं सभी के अधिकारों का सम्मान करके ही हमारा विविधतापूर्ण देश एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है। हमें अपने जीवन से अनेक तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं। कवि मन ऐसे अनुभवों, और स्मृतियों को भी अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करता है।

Band Raston Ka Safar

- Author Name:

Anamika

- Book Type:

-

Description:

अनामिका की कविताएँ कवि की प्रतिक्रियाओं से नहीं बनतीं, सदेह, चलते-फिरते-जीते लोगों के जीवन-संवाद से निकलती हैं। सड़कों-चौराहों-घरों-दफ़्तरों में जीवन की ज़िद में जुटी इच्छाओं और हताशाओं, उम्मीदों से रचा-बसा एक बड़ा मनुष्यरचित संसार उनकी कविताओं में सदेह दिखाई देता है।

इस संग्रह में भी बहुत कम ऐसी कविताएँ हैं जिनमें हमें साधारण लेकिन चेतना-समृद्ध पात्र नहीं मिलते। हर कविता का एक भौतिक संसार है जो हमें वापस अपने आसपास के जीवन की तरफ़ देखने को उकसाता है। नंगे पैरों भुट्टे बेचनेवाली बच्ची हो जिसके पीछे कवि का हृदय जूता होकर चलता है, महिषासुर के नाखून काटकर, नहला-धुलाकर, दफ़्तर भेजनेवाली ‘घरेलू दुर्गा’ स्त्री हो, फ़ोन पर बातचीत करतीं, अपने जीवन को थाहती वृद्धा बहनें हों, कोरोना के आइसोलेशन वार्ड के भीतर की दुनिया के लोग हों, पैदल घर जाते मज़दूर, आन्दोलन करते किसान हों, कश्मीर में अपनी विरासत को उजड़ते-सूखते देखते बच्चे-बूढ़े हों, हिंसक पौरुष के सम्मुख चीख़ती आसिफ़ा हो या रीतिकालीन काव्य-समयों से बहस करती आधुनिक स्त्रियाँ, यहाँ पात्रों की एक महाकाव्यात्मक मौजूदगी है।

आधुनिक संसार के वे बिम्ब जिन्हें हम अपने दैनन्दिन दृश्यों के नगण्य हिस्सों के रूप में अर्थहीन जानकर आगे बढ़ जाते हैं, अनामिका की करुणार्द्र काव्येषणा अपनी सूफ़ियाना छुअन से उनका उदात्तीकरण जीवन-प्रवाह के अनन्त में एक निर्णायक तत्त्व के रूप में कर देती है–शब्दों से ऐसे काम लेती हुई जैसे बिगड़ैल बच्चों को काम पर लगाती कोई माँ। दादियों, नानियों, पुरखा स्त्रियों की निष्कलुष चेतना के सातत्य में उनकी आज की स्त्री अपना पुनर्संधान करती है और स्त्रियों के बहुकेन्द्रिक दुख को सभ्यता परिवर्तक महाभाव में तब्दील कर देती है।

भाषा का व्यवहार अनामिका के यहाँ एक स्वतंत्र घटक के रूप में हमेशा मौजूद रहता है। वह इन कविताओं में और सधकर आया है। भाषा उनके लिए सिर्फ़ कहने का साधन-भर नहीं, स्वयं एक चरित्र भी है जिसकी एक भुजा लोक से जुड़ती है तो दूसरी कवि के अपने ध्वनि-बोध से। उनकी यह विशेषता इस संग्रह में और निखरकर आई है।

Aatma Ki Aankhein : Dinkar Granthmala

- Author Name:

Ramdhari Singh Dinkar

- Book Type:

-

Description:

‘आत्मा की आँखें' में संकलित हैं डी.एच. लॉरेन्स की वे कविताएँ जो यूरोप और अमेरिका में बहुत लोकप्रिय नहीं हो सकीं, लेकिन दिनकर जी ने उन्हें चयनित कर अपनी सहज भाषा-शैली में इस तरह अनुवाद किया कि नितान्त मौलिक प्रतीत होती हैं।

डी.एच. लॉरेन्स की कविताओं के अनुवाद के पीछे जो मुख्य बातें थीं, उनके बारे में ख़ुद दिनकर जी का कहना है कि ‘इन सभी कविताओं की भाषा बुनियादी हिन्दी है। लॉरेन्स की जिन कविताओं पर ये कविताएँ तैयार हुई हैं, उनकी भाषा भी मुझे बुनियादी अंग्रेज़ी के समान दिखाई पड़ी–सरल, मुहावरेदार, चलतू और पुरजोर जिसमें बनावट का नाम भी नहीं है। कविताओं की भाषा गढ़ने के लिए लॉरेन्स छेनी और हथौड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। जैसे ज़िन्दगी वे उसे मानते थे जो हमारी सभ्यतावाली पोशाक के भीतर बहती है। उसी तरह, भाषा उन्हें वह पसन्द थी जो बोलचाल से उछलकर क़लम पर आ बैठती है। बुद्धि को वे बराबर शंका से देखते रहे और कला में पच्चीकारी का काम उन्हें नापसन्द था। मैंने ख़ासकर उन्हीं कविताओं को चुना है जो भारतीय चेतना के काफ़ी आस-पास चक्कर काटती हैं।’ इस तरह देखें तो ‘आत्मा की आँखें’ नए आस्वाद और सहज सम्प्रेष्य कविताओं का एक अनूठा संकलन है।

The Nightingale His Poems and Paintings of Dawn

- Author Name:

Ziad Dib Jreige

- Book Type:

- Description: Joyous music surrounds the tree of life and envelops its inhabitants in pure bliss, yet a single nightingale perch on a branch, as it looks at the souls it has to comfort, down below, below the joyous canopy of the tree of life, into the deep dark depths, 28 souls 28 mysteries 28 stations of life, all of which will resonate within us, no matter where we are on the tree of life.

Main Astronot Hoon

- Author Name:

Arvind Joshi

- Book Type:

- Description: Poems

Tetherings

- Author Name:

Prasanta Chakravarty

- Book Type:

- Description: Poery

Orhan Aur Anya Kavitayen

- Author Name:

Shriprakash Shukla

- Book Type:

-

Description:

‘आँधी में टूटकर गिरा हुआ मकान/तूफ़ान में सूखकर रेत हुई नदी/थककर गिरा हुआ आदमी/ज़्यादे भरोसे का होता है/अपनी-अपनी सम्भावनाओं में/समर्पित सफलता से/ज़्यादा मूल्यवान होती है/तनी हुई विफलता।’ श्रीप्रकाश शुक्ल के कविता-संग्रह ‘ओरहन और अन्य कविताएँ’ में शामिल कविता ‘तनी हुई विफलता’ की ये पंक्तियाँ रचनाकार के पक्ष को स्पष्ट कर देती हैं। प्रत्येक सजग और समर्थ रचनाकार बार-बार निजी और सामाजिक अनुभवों को चेतना की कसौटी पर कसता है। इसे ‘पुन:पाठ’ कहें या ‘अर्थान्तर’ सच्चाई यही है कि हर शब्द एक अनुभव माँगता है और हर अनुभव एक जीवन। इस आन्तरिक प्रक्रिया से गुज़रकर जो कवि समय को व्यक्त कर रहे हैं, उनमें श्रीप्रकाश शुक्ल महत्त्वपूर्ण हैं।

प्रस्तुत संग्रह को पढ़ते हुए यह लगना अनायास नहीं कि ‘बनारस’ इसकी केन्द्रीयता है। बनारस के अनेक प्रसंग, स्थान और स्वभाव कविताओं में निहित व निनादित हैं।...और एक ‘सनातन नगर’ के बहाने कवि ने आधुनिकता के श्वेत-श्याम आवासों को टटोला है। श्रीप्रकाश शुक्ल में यह कहने का साहस व सलीका भी है कि, ‘सब कुछ बहुवचन में नहीं सोचा जा सकता।’ अपने तरीक़े से सोचते हुए उन्होंने ‘ओरहन’, ‘एक कवि की तलाश में’, ‘हमारे समय का एक शोकगीत’, ‘एक स्त्री घर से निकलते हुए भी नहीं निकलती है’ व ‘छठ की औरतें’ जैसी कई उदाहरणीय कविताएँ रची हैं।

इस संग्रह में ‘स्त्री’ को लेकर कुछ बेहद ख़ास कविताएँ हैं। बिना शब्दों का डमरू बजाए। निजी देसी मुहावरे में श्रीप्रकाश ‘लरिकोर’ जैसी अनूठी कविता लिखते हैं। भाषा के स्वीकृत विन्यास को सतर्क चुनौती देते हुए रची गई ये कविताएँ हमें संवेदनाओं के एक सघन संसार में ले जाती हैं, जहाँ अपेक्षित भाषाई मुखरता के साथ एक आत्मसंवादी स्वर भी है जिसमें प्रकृति के साहचर्य से दूर जाते समाज की चालाकियों का पर्दाफ़ाश भी है।

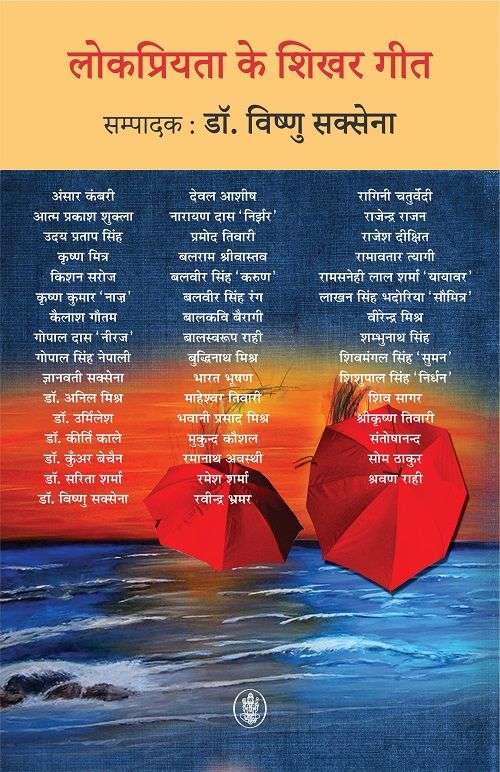

Lokpriyata Ke Shikhar Geet

- Author Name:

Vishnu Saxena

- Book Type:

-

Description:

गीत तो गंगा की पावन पवित्र धारा के समान है। गीत का इतिहास बताता है कि हज़ारों वर्षों से चली आ रही इस परम्परा के साथ भले ही वक़्त छेड़छाड़ करता रहा हो, लेकिन उसके मूल स्वरूप को कोई नहीं बिगाड़ पाया, इसलिए ये गंगा पहले भी अपनी शान्त लहरों से जनमानस को आप्लावित करती रही और आज भी कर रही है।

मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक, गीत अपना अस्तित्व बनाए रखता है, इसलिए हर अवसर पर गीत किसी न किसी रूप में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। वैसे अब तक गीतों के अनेक संकलन प्रकाशित हो चुके हैं लेकिन यह संकलन कई मायनों में अपने आप में इसलिए अनूठा है कि इसमें उन गीतों को शामिल किया गया है जो अपने समय में लोगों के गले का कंठहार बने। ये गीत इतने लोकप्रिय हुए कि कवि की पहचान बन गए।

प्रस्तुत संकलन में काव्य मंच के सभी लोकप्रिय गीतकारों के सर्वप्रिय, चर्चित गीतों को तो शामिल किया गया है, इसके अलावा उन गीतों को भी स्थान दिया गया है जो गीत लोकप्रिय तो होने चाहिए थे, लेकिन उन्हें समय पर उचित मंच नहीं मिला। इसलिए गीतकारों के गीतों की संख्या में भी समानुपात नहीं रखा गया है।

विश्वास है, हिन्दी गीतों का यह ख़ूबसूरत गुलदस्ता हिन्दी काव्य-प्रेमियों को महक तो देगा ही, साथ में तृप्ति का आभास भी कराएगा...।

Har Kavita Kuchh Kahti Hai

- Author Name:

Kalpana Verma

- Book Type:

- Description: अपना तीसरा कविता-संग्रह मैं अपने पाठकों को सौंप रही हूँ। एक शिशु की तरह देखभाल करके मैंने संग्रह की कविताओं को पालने की कोशिश की है। एहसासों के साथ अपने होने को महसूस किया है। एक ओर ज़िन्दगी की अज़ब कहानी चल रही है तो दूसरी ओर चार दृश्यों का सच है। प्यार और पैसे की जंग में भौतिकता की जीत का जश्न है। डिमेंशिया और सुडोकू जैसे ग्रहण भी हैं। केबल टी.वी. की जकड़न का अपना अन्दाज़ है। बूँद भी छलकती है, चलते-चलते, सब आ जाता है के विस्तार में अनुभवों की पकड़ है। विचारों की आवाजाही से कलम को गति मिली है। यह पुस्तक इस गति का एक पड़ाव है। पड़ाव पर ठहरने के बाद आगे की मंजिल दिखने लगी है।

Kavita Ji Kar Dekho

- Author Name:

Ambrish Kumar Singh

- Book Type:

- Description: इस रचना में निराशा की मनोदशाएँ हैं तो आशा का समुचित संचरण भी है। आकर्षण के उन्नत शिखर है तो यत्र-तत्र विकर्षण की विलम्बित घाटियाँ भी हैं। युद्ध उन्माद की विश्रान्ति है तो शान्ति की अथाह गहराई भी है। दीन-हीन निःशक्तता है तो शक्ति का स्वरचित संसार भी है। यहाँ दुःख द्रवित अश्रुपूरित व्यष्टि है तो हर्षोल्लासित सुख समष्टि भी है। यहाँ शाश्वत सत्य जन्म है तो यथार्थ सत्य मृत्यु भी है। प्रथमतः यह रचना इसी द्वैत भाव से सम्पूरित लगती है किन्तु गहन अनुशीलन-परिशीलन के साथ भाव-प्रवण अन्तर्यात्रा में यह द्वैत भाव तिरोहित हो जाता है और तत्त्वमसि का अनन्त भाव एकत्व में समाहित हो जाता है। यहाँ सर्वदा कल्याणकारी नित नूतन सौन्दर्य से अभिप्रेरित शाश्वत सत्य स्थापित है, वामन से विराट, यथार्थ और आदर्श का समन्वय समुपस्थित है जो अन्ततः आनन्द से ब्रह्मानन्द-सहोदर की ओर प्रयाण है। यह रचना स्व से पर की यात्रा में श्रेय और प्रेय से मंडित मौक्तिक खोज है। कवि का यह प्रथम प्रयास श्लाघ्य, वरेण्य और स्तुत्य भी है।

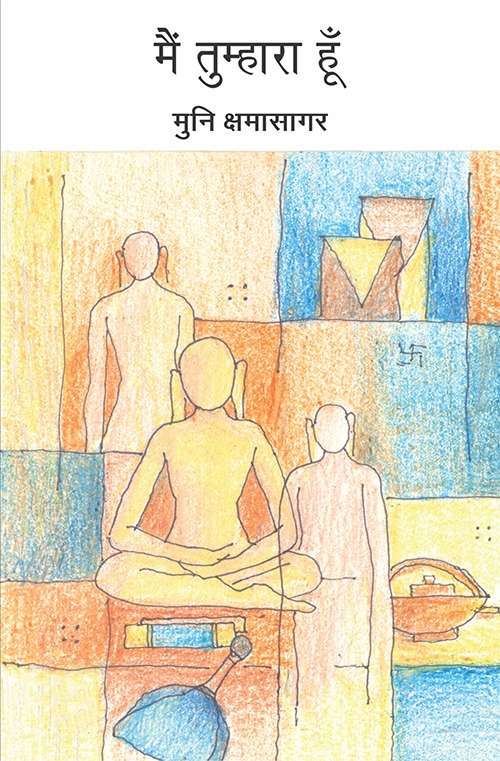

Main Tumhara Hoon

- Author Name:

Muni Kshamasagar

- Book Type:

-

Description:

“अभी मुझे और धीमे/क़दम रखना है। अभी तो चलने की/आवाज़ आती है।” अपनी साधना-यात्रा में ऐसा सूक्ष्म आत्मालोचन करनेवाले सन्त-कवि क्षमासागर जी अपनी अनुभूतियों की काव्याभिव्यक्ति एवं सूक्ष्म टिप्पणियों में ऐसा कुछ कह जाते हैं कि पाठक भाव-विभोर होते-न-होते विचारोद्वेलित हो उठता है। अत्यन्त कोमलता के साथ वे मनुष्य की सांसारिकता को दर्पण के सामने सरका देते हैं। पाठक बिम्ब-प्रतिबिम्ब में स्वयं को पाकर, कवि पर रीझता हुआ विचलित हो उठता है।

मनीषी कवि, चिन्तक एवं विज्ञानविद् मुनिश्री क्षमासागर दिगम्बर वीतरागी मुनि हैं। सागर के

एक सम्भ्रान्त, धर्मनिष्ठ एवं सुसमृद्ध सिंघई परिवार में जन्मे वीरेन्द्र कुमार ने सागर विश्वविद्यालय से भूगर्भ विज्ञान में एम.टेक. की उपाधि प्राप्त कर, तपोनिष्ठ आचार्य

श्री विद्यासागर जी के आध्यात्मिक आलोक में, अपनी अविवाहित युवावस्था (23 वर्ष) में, गृह-त्याग कर दीक्षा अंगीकार कर ली थी। वीरेन्द्र कुमार ने नया नाम पाया था, क्षमासागर। गृहस्थावस्था में वे घर-भर के लाड़ले थे। जीवन में न कहीं निराशा थी, न हताशा। न कहीं कोई असफलता, न कोई विरक्तिप्रेरक कटु प्रसंग। स्वेच्छा और स्वप्रेरणा से आत्मकल्याण की ओर वे प्रवृत्त हुए थे।

Satrang

- Author Name:

Kamal Naseem

- Book Type:

-

Description:

उर्दू ग़ज़लों के चुनिन्दा शे’रों के प्रस्तुत संकलन में अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के सात जाने-माने शायरों और उनके लगभग 800 चुनिन्दा शे’र शामिल किए गए हैं। यह संकलन उस पाठक के लिए है जो उर्दू से प्यार करता है, ग़ज़ल का दीवाना है, ग़ज़ल गायकी का क़द्रदान है, मगर उर्दू की लिपि से वाक़िफ़ नहीं है। उसकी ज़रूरतों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे शे’र चुने गए हैं जिनमें विचार और भाव की उत्कृष्टता है मगर भाषा अपेक्षाकृत सरल है, जिनकी अदायगी मन को मोह लेती है और धार सीधे दिल में उतर जाती है।

कुछ ग़ज़लों के एक से अधिक शे’र भी संकलन में शामिल हैं। ये बहुधा ऐसी ग़ज़लें हैं जो बहुत लोकप्रिय हैं और शायर की ख़ास पहचान भी। शे’र विषय के अनुरूप संयोजित किए गए हैं। दर्शन, अध्यात्म, रहस्यवाद, हुस्न-ओ-इश्क़, एक विशिष्ट सोच या प्रतीक अथवा किसी विशेष काव्य चरित्र जैसे नासेह, कासिद, वाइज इत्यादि से सम्बद्ध विभिन्न शायरों के शे’र आपको एक ही स्थान पर मिलेंगे।

Chhatha Beta

- Author Name:

Upendra Nath Ashk

- Book Type:

- Description: उपेन्द्रनाथ अश्क के नाटकों में ‘छठा बेटा’ का विशेष स्थान है। नाटक मुख्य रूप से देखने की वस्तु है। नाटककार के सामने जितनी चुनौती दृश्य को साकार करने की होती है उतनी ही चुनौती पाठ को प्रभावी बनाने की भी होती है, ताकि उसका नाटक अभिनेय और पठनीय, दोनों हो। पठनीयता को नाटक की श्रेष्ठता का अनिवार्य गुण भले न माना जाए लेकिन उसके अभाव में वह एक साहित्यिक कृति के रूप में पूर्णता प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। ‘छठा बेटा’ इन दोनों कसौटियों पर पूरी तरह खरा उतरता है। इसमें नाटकीय रचना की तीनों आवश्यक इकाइयों—समय, स्थान और अभिनय का सुसंगत संयोजन है। इसका नाटकीय कौशल यानी स्टेज क्राफ्ट देखें तो आरम्भ, गति, संघर्ष, क्लाइमेक्स आदि नाटकीय कार्य-व्यापार की सभी अवस्थाओं का इसमें अनूठा सन्तुलन है। और इस नाटक का पाठ, मंचन-अभिनय के लिए निर्देश-संवाद मात्र तक सीमित नहीं न रहकर एक मुकम्मल पाठ है जिसको सिर्फ पढ़ कर भी कोई पाठक इसके मर्म तक पहुँच सकता है। हास्य-व्यंग्य की एक धारा शुरू से अन्त तक इस नाटक में प्रवाहित होती रहती है जो इसकी पठनीयता को और प्रभावी बना देती है। लेकिन हास्य-व्यंग्य के इस प्रवाह से नाटक की गम्भीरता कहीं बाधित नहीं होती। मनुष्य की सुख-शान्ति की स्वाभाविक आकांक्षा उस समय दारुण हो उठती है जब वह इसके लिए दूसरों से अपेक्षा करता है। हमारे सामाजिक जीवन की इस सचाई को अश्क इस नाटक में बखूबी उजागर करते हैं लेकिन निराशा की ओर धकेलते हुए नहीं, बल्कि जीवन की इस विडम्बना पर हँसने का हौसला देते हुए।

Jai Kanhaiyalal Ki

- Author Name:

Rameshraaj

- Rating:

- Book Type:

- Description: कवि ने प्रथम पृष्ठ पर ही शीर्षक के नीचे टिप्पणी दी है –“ कृष्ण-रूप में कंस जैसे हर शासक के प्रति “, जिससे मुख्य मन्तव्य स्पष्ट हो जाता है ‘ करारे व्यंग्य – देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर ‘ | रमेशराज के व्यंग्यों की ख़ास बात यह है कि स्तरहीनता नहीं, कहीं अशिष्टता नहीं, न कहीं मर्यादा का उल्लंघन, फिर भी करारे प्रहार | जीवन का भोगा हुआ यथार्थ जैसे साकार सामने खड़ा हो | कैसी सहज-सरल अभिव्यक्ति, लक्ष्य की ओर दनदनाते-सनसनाते तीर की तरह – जन को न रोटी-दाल, जै कन्हैयालाल की नेताजी को तर माल, जै कन्हैयालाल की! नीति है कमाल की !! व्यंग्य को अधिक धारदार और मारक बनाने के लिए कवि ने उद्धव-गोपी प्रसंग को बड़ी होशियारी के साथ जोड़ दिया है- ऊधौ देश पर आप कर्ज विश्वबैंक का लाद-लाद हो निहाल, जै कन्हैयालाल की ! नीति है कमाल की !! कथ्य की सशक्तता के साथ कवि का कौशल भी प्रभावित करता है | इसे मैं उक्ति-वैचित्र्य का कमाल मानता हूँ, साथ ही वर्ण-मैत्री भी निर्दोष एवं प्रभावी है | प्रकृति से जो प्रतीक लिए गए हैं वे कवि के मन्तव्य को भी स्पष्ट करते हैं तथा उनसे काव्य में कलात्मक विम्ब-सौन्दर्य भी प्रभावित करता है | देखिये एक उदाहरण – खुशियों का मानसून अँखियों से दूर है सूख गए सुख-ताल, जै कन्हैयालाल की ! नीति है कमाल की !! कवि ने अपने कथ्य को अधिक ग्राह्य बनाने के लिए पौराणिक इंगित भी दिए हैं | कहीं विरोधाभास से अपना मन्तव्य स्पष्ट किया है तो कहीं आधुनिक योजनाओं की विडम्बनाओं की ओर इंगित है – केवल अंगूठे नहीं मांगें आज द्रोण जी भील को करें हलाल, जै कन्हैयालाल की ! नीति है कमाल की !!

Yaqeen Ki Ayten

- Author Name:

Ashutosh Dube

- Book Type:

- Description: तोष दुबे की कविता में महज़ विषयों की विविधता नहीं, बल्कि करुणा, अवसाद, विडम्बना-बोध और अपराध-बोध के अलग-अलग शेड्स और विस्तार हैं और भाषा कवि के मानस को ऐसी जगह भी प्रक्षेपित करने में सफल है जो बयानों और अतिकथनों के बाहर बनती है। —विजय कुमार आशुतोष दुबे की कविताएँ एक अभयारण्य हैं।...कम लोगों की कविता ऐसी होती है जहाँ इतने अधिक स्रोतों से बेधड़क शब्द चले आएँ और ऐसे अर्थलाघव के साथ...यह काव्य-विवेक आशुतोष में है कि समझें कितना कहना है और रुकना कहाँ है! विडम्बनाओं की गहरी समझ चट-चटाक इनके एक-एक बिम्ब में वैसे खुलती है जैसे कि पानी के छींटे पड़ते ही चिटपिटिया के बीज चट से चटक जाते हैं। —अनामिका आशुतोष दुबे की काव्यानुभूति की बनावट बहुत सूक्ष्म और संश्लिष्ट है। उसमें कई बार सोच के ऐसे समुन्नत स्तर का स्पर्श है, जो हमें दैनंदिन पीड़ाओं के जंजाल से ऊपर उठाता है। कविता की यह मुक्तिकामी भूमिका है।...जैसे एक प्रशान्त और एकाग्र अन्तश्चेतना के सहारे वे चीज़ों के भीतर झाँकते हैं और उसके अनुभव को ऐसा दार्शनिक अर्थ देते हैं, जो कई बार उनसे पहले हमें अप्राप्य ही था। —पंकज चतुर्वेदी शायद ऐसी कविताओं के लिए एक निरायास—किन्तु संयमित प्रतीक्षा करनी पड़ती होगी कि विषय अन्दर उतरे और अपना फ़ॉर्म, अपना शेड, अपना टेम्परेचर, अपनी संक्षिप्तता, अपना भुरभुरापन और...और...लेकर बाहर निकले। लेकर बाहर निकले यानी इनके सहित नहीं, इन्हें ओढ़कर-पहनकर नहीं—इनसे बना हुआ होकर, इनका बना हुआ होकर बाहर निकले। और इन तमाम बातों के कई-कई टुकड़े हैं और हर टुकड़ा ‘हर रात अलग-अलग कमरों में सोता है।’ —प्रभु नारायण वर्मा

Mohabbat Leke Aaya Hoon

- Author Name:

Aziz-ul-Hasan Majzub

- Book Type:

- Description: ख़्वाजा अज़ीज़ उल हसन मज्ज़ूब के लोकप्रिय कलाम का संग्रह सूफ़ीनामा सीरीज़ की एक और पेशकश है जिस का संपादन अब्दुल वासे ने किया है..

Customer Reviews

Be the first to write a review...

0 out of 5

Book