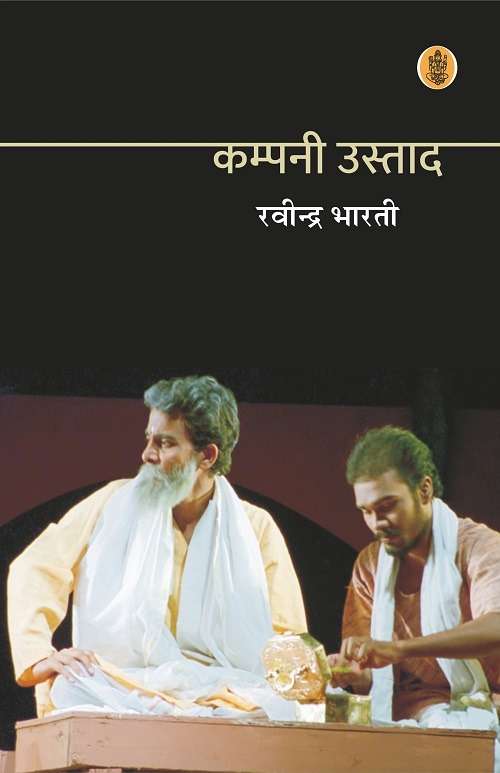

Company Ustad

Author:

Ravindra BhartiPublisher:

Rajkamal Prakashan SamuhLanguage:

HindiCategory:

Plays0 Ratings

Price: ₹ 159.2

₹

199

Available

“ ‘कम्पनी उस्ताद’ की भाषा, संगीत एवं पात्रों के अभिनय ने महेन्द्र मिसिर के विभिन्न रंगों से दर्शकों का परिचय कराया। नाटककार की भाषा उन्हें छपरा से निकालकर लगभग पूरे हिन्दी पट्टी के लोकजीवन से जोड़ देती है। यह भाषा उन्हें हिन्दी पट्टी की तात्कालिक संवेदना का गायक भी बनाती है, जिसमें वहाँ की पीड़ा और संस्कृति का दर्शन होता है।’’</p>

<p>—‘नवभारत टाइम्स (पटना संस्करण) 27 अप्रैल, 1994</p>

<p>‘‘महेन्द्र मिसिर के जीवन के तीन हिस्सों को रवीन्द्र भारती ने इस नाटक में बहुत ख़ूबसूरती से उभारा है।’’</p>

<p>—‘नवभारत टाइम्स’ (नई दिल्ली संस्करण) 6 सितम्बर, 1994</p>

<p>‘‘नौटंकी स्टाइल में इस नाटक ने अपार भीड़ खींच ली। नौटंकी के पुराने अदाकार 96 वर्षीय मास्टर फ़िदा हुसैन को यह नाटक बहुत पसन्द आया।’’</p>

<p>—‘स्वतंत्र भारत’ (नई दिल्ली) 25 सितम्बर, 1994</p>

<p>‘‘ ‘कम्पनी उस्ताद’ में भाषाओं के मिले-जुलेपन का जो सहारा लिया गया है, वह विशेष रूप से विचारणीय है। खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी—तीनों मिलकर नाटक की भाषा बनती हैं, इसके बावजूद नाटक की प्रेषणीयता कहीं से बाधित नहीं होती।’’</p>

<p>—‘प्रभात ख़बर’ (राँची संस्करण) 12 जून, 1994

ISBN: 9788183612159

Pages: 77

Avg Reading Time: 3 hrs

Age: 18+

Country of Origin: India

Recommended For You

Julius Caesar

- Author Name:

William Shakespeare +1

- Book Type:

- Description: महाकवि विलियम शैक्सपीयर कृत जूलियस सीज़र मूल अँगरेजी टैक्स्ट और हिंदी काव्यानुवाद शैक्सपीयर की भाषा ऐलिज़ाबेथ कालीन अँगरेज़ी है। वह आज के अँगरेज़ों के लिए भी सहज नहीं है। जब मैंने पहली बार उसे पढ़ा था, तो पूरी तरह उस का मज़ा नहीं ले पाता था। बार-बार कोश देखने से और अँगरेज़ी के नोट पढ़ने से तो मज़ा और भी किरकिरा हो जाता था। जो हिंदीभाषी इस नाटक का अँगरेज़ी पाठ ही पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए उसके सामने दिया गया हिंदी पाठ सहायक ग्रंथ का काम करेगा। कई विश्वविद्यालयों में जूलियस सीजर अँगरेज़ी कोर्स में भी है। उस के छात्रों के लिए तो यह वरदान सिद्ध हो सकता है। शैक्सपीयर के नाटक अभिनय कला के प्रदर्शन का पूरा अवसर देते हैं। जूलियस सीज़र में हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में पिछले अनेक दशकों से जो राजनीतिक घटनाक्रम चलता आ रहा है, उस की झलक भी दिखाई देती है। अनेक विद्यालयों के छात्रों के नाट्य मंडल और शहर-शहर की उत्साही नाट्य मंडलियाँ अँगरेज़ी में जूलियस सीज़र का मंचन करते हैं। लेकिन उनके दर्शक शैक्सपीयर के भावों का पूरा आस्वादन नहीं कर पाते। इस अनुवाद के मंचन से ऐसे नाट्य मंडल शैक्सपीयर की भावभूमि को जन साधारण तक पहुँचा पाएँगे।

Chandragupt

- Author Name:

Jaishankar Prasad

- Book Type:

-

Description:

हिन्दी के कालजयी रचनाकार जयशंकर प्रसाद का यह नाटक भारत के पहले साम्राज्य-निर्माता चन्द्रगुप्त मौर्य और उसके मार्गदर्शक तथा महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य को केन्द्र में रखकर लिखा गया है। भारत के इतिहास में यह वह कालखंड है जब एक तरफ़ तो लगातार विदेशी आक्रमण हो रहे थे और दूसरी तरफ़ देशी राजा अपने झूठे अभिमान और क्षुद्र स्वार्थों के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। देश की सबसे बड़ी राजशक्ति मगध के सम्राट भोग-विलास में डूबे हुए थे। उन्हें न अपने राज्य की सुरक्षा की चिन्ता थी और न अपनी प्रजा के हितों की। ऐसे समय में आचार्य चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को साथ लेकर सीमावर्ती राज्यों को संगठित किया और यूनानी आक्रमणकारी सिकन्दर को मुँहतोड़ जवाब दिया। साथ ही, उन्होंने लोगों में ऐसी भावना का संचार किया कि वे मालव और मागध होने के प्रान्तीय अभिमान को भूलकर भारतवासी कहलाने में गौरव का अनुभव करें। इस प्रकार आचार्य चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने पहली बार, खंड-खंड विभाजित भारत को एक सूत्र में पिरोकर, एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया।

‘चन्द्रगुप्त' नाटक में चित्रित स्थितियों की प्रासंगिकता भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में स्पष्ट देखी जा सकती है।

Balrang

- Author Name:

Rekha Jain

- Book Type:

-

Description:

भारत के कई प्रदेशों और हिन्दी अंचल में पिछले कुछ बरसों में बाल रंगमंच का तेज़ी से विस्तार हुआ है। इस विस्तार का पर्याप्त वैचारिक और तथ्यपरक सर्वेक्षण अभी तक नहीं हो पाया है। दिल्ली की नाट्यसंस्था ‘उमंग’ की रजत जयंती पर ऐसा आकलन करने का एक प्रयत्न है यह पुस्तक। हिन्दी में पहली बार बाल रंगमंच को लेकर वैचारिक विमर्श, रंगपद्धतियों और गतिविधियों, बाल रंग संस्थाओं और ‘उमंग’ के पच्चीस वर्ष पर सामग्री एकत्र की गई है। इसमें हिन्दी अंचल के अलावा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और मणिपुर के भी बाल रंगमंच पर उपयोगी जानकारी संकलित की गई है।

विष्णु प्रभाकर, नेमिचन्द्र जैन, ब.व. कारंत, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेन्द्र शर्मा, बंसी कौल, भानुशंकर मेहता, गिरीश रस्तोगी, ललित मोहन थपलियाल, देवेन्द्रराज अंकुर, प्रेमा कारंत, हरेकृष्ण देवसरे, अलखनन्दन, महेश आनन्द, सुषमा सेठ, मलयश्री हाशमी आदि को बाल रंगमंच के सिलसिले में एक पुस्तक में पाने का यह शायद पहला अवसर है...दुर्लभ तो है ही।

Umang

- Author Name:

Ashok Vajpeyi

- Book Type:

-

Description:

यह शायद पहली बार हो रहा है कि हिन्दी के कई पीढ़ियों के मूर्धन्य और महत्त्पूर्ण लेखकों में बच्चों के लिए कुछ लिखने का उत्साह जागा है। उनमें हिन्दी के कथाकार, कवि, नाटककार—कृष्णा सोबती, श्रीलाल शुक्ल, कमलेश्वर, रमेशचन्द्र शाह, मृदुला गर्ग, गिरिराज किशोर, राजेश जोशी, उदय प्रकाश, सुधा अरोड़ा, दिविक रमेश, राजेश जैन तथा रंगकर्मी कमल वसिष्ठ जैसे लेखक शामिल हैं।

दिल्ली में पिछले कई वर्षों से सक्रीय बालरंग संस्था 'उमंग' के रजतपर्व पर विशेष रूप से प्रकाशित इस संकलन में नाटक, कहानियाँ और एक पटकथा हैं : जैसे बच्चों की दुनिया रंगारंग और विविध होती है, वैसे ही यह संकलन किसी एक विधा तक महदूद नहीं है। इसमें उल्लास, उमंग, खेल के साथ-साथ समझ और आनन्द का मेल है। हमें उम्मीद है कि हिन्दी में अपने ढंग का यह प्रकाशन बच्चों के लिए हमारे बड़े और महत्त्पूर्ण लेखकों द्वारा आगे भी लिखने की उत्साहजनक शुरुआत है।

बच्चे इन नाटकों को खेलकर, इन कहानियों का पाठ कर उन्हें अपने लिए जीवन्त बनाएँगे। वे खेल-खेल में इन इबारतों में मनचाहे परिवर्द्धन और संशोधन भी करते चलेंगे। उनकी सृजनात्मकता को यह सामग्री उकसाए और सक्रीय करे, इसी में इस प्रयत्न की सच्ची सार्थकता होगी।

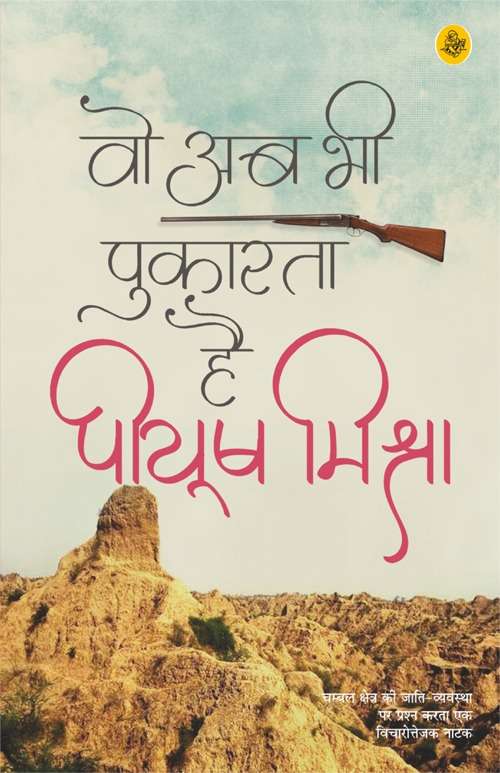

Woh Ab Bhi Pukarata Hai

- Author Name:

Piyush Mishra

- Book Type:

- Description: Awating description for this book

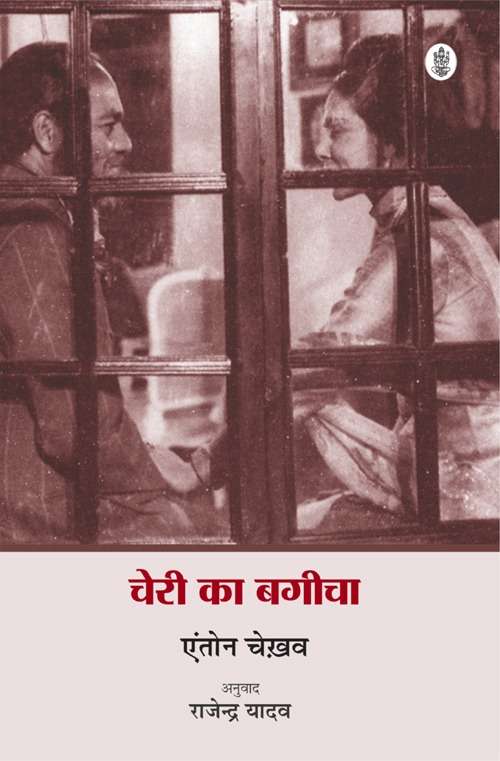

Cheri Ka Bageecha

- Author Name:

Anton Chekhav

- Book Type:

-

Description:

एंतोन चेख़व ने इस एक नाटक में जिस विराट ऐतिहासिक सचाई को पकड़ा है, वह शायद बहुत बड़े उपन्यास का विषय था। इसी सचाई के रेशों से बुना चेरी का बगीचा समूचे देश का प्रतीक बन उठा है।

चेरी के बगीचे की मालकिन ‘श्रीमती रैनिकव्स्काया अपने आप में ही डूबी है। आशा, निराशा, सुख-दु:ख की यह निजी दुनिया बाहरी दबावों में और भी सिकुड़ती चली जाती है, लेकिन इस क़ैद से छूटकर बाहर आया एक छोटे-से दुकानदार का बेटा लोपाखिन समय को पहचानता है। औद्योगिक संस्कृति के उदय का यह नया-नया सम्पन्न व्यवसायी व्यक्ति, क्रूर और सख़्त हाथों से नया समाज बना रहा है।

इस सन्दर्भ में अनुवादक राजेन्द्र यादव का कथन है : ‘चेख़व की रचनाओं की आत्मीयता, करुणा और ख़ास क़िस्म की निराश उदासी (लगभग आत्मदया जैसी) मुझे बहुत छूती है। मैं उसके प्रभाव से लगभग मोहाच्छन्न था। उसी श्रद्धा से मैंने इन नाटकों को हाथ लगाया था। रूसी भाषा नहीं जानता था, मगर अधिक से अधिक ईमानदारी से उसके नाटकों की मौलिक शक्ति तक पहुँचाना चाहता था। इसलिए तीन अंग्रेज़ी अनुवादों को सामने रखकर एक-एक वाक्य पढ़ता और मूल को पकड़ने की कोशिश करता। आधार बनाया मॉस्को के अनुवाद को। बाद में सुना, अनुवादों को पाठकों ने पसन्द किया, अनेक रंग-संस्थानों और रेडियो इत्यादि ने इन्हें अपनाया, पाठ्यक्रम में भी लिया गया।

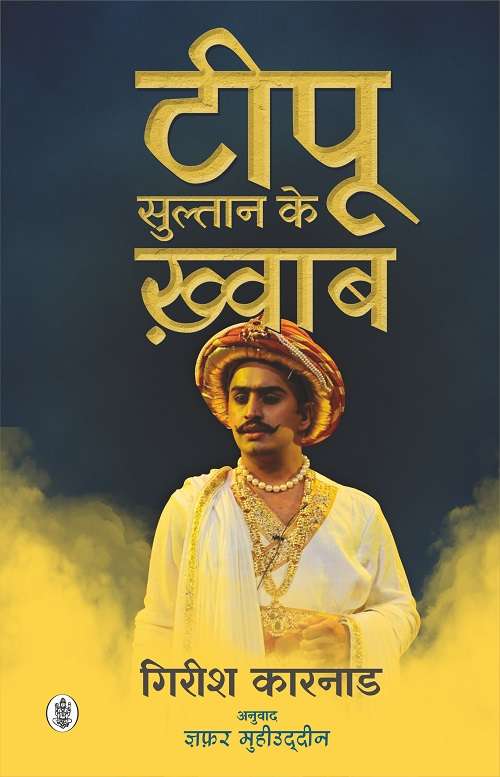

Tipu Sultan Ke Khwaab

- Author Name:

Girish Karnad

- Book Type:

-

Description:

कन्नड़ नाटककार गिरीश कारनाड भारतीय रंगमंच के अप्रतिम नाटककार हैं। उन्होंने सिर्फ़ कन्नड़ ही नहीं, देश की अन्य भाषाओं में भी मौलिक नाटकों की कमी को पूरा किया है। उनके लगभग सभी नाटकों को विभिन्न भाषाओं के निर्देशकों ने खेला है।

अंग्रेज़ी में ‘ड्रीम्स ऑफ़ टीपू सुल्तान’ नाम से विश्व-भर में चर्चित इस नाटक को भी अनेक देशों में खेला गया, लेकिन भारत और पाकिस्तान में यह विशेष लोकप्रिय है। इस नाटक में टीपू सुल्तान के जीवन के अन्तिम दिनों का चित्रण किया गया है। टीपू मैसूर का सुल्तान था। उसे भारतीय इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्वों में स्थान प्राप्त है। उसने भारत में अंग्रेज़ी शासन का पुरज़ोर विरोध किया। इस नाटक में उसके जीवन और भारत के इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाओं को साकार किया गया है।

टीपू सुल्तान का जन्म 1753 में हुआ था। अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद

7 दिसम्बर, 1782 को वह मैसूर का शासक बना। वह ख़ूब शिक्षित, फ़ारसी का अच्छा ज्ञाता और लेखक भी था। उसके पत्र और टिप्पणियाँ आज भी उपलब्ध हैं। 4 मई, 1799 को युद्ध में उसकी मौत के बाद उसके विशाल पुस्तकालय को इंग्लैंड ले जाया गया था जो आज भी कैम्ब्रिज, ऑक्सफ़ोर्ड और इंडिया ऑफ़िस लाइब्रेरी, लन्दन का हिस्सा है।अपने जीवन का ज़्यादातर समय घोड़े की पीठ पर बितानेवाले टीपू के बारे में यह कम ही लोगों को पता है कि वह सपने भी बहुत देखता था जिनका पता उसके आसपास के कुछ लोगों को ही था। पूरे जीवन उसके बारे में किसी को पता नहीं चला। उसके आख़िरी दिनों में ही इस राज़ से पर्दा उठा।

टीपू सिर्फ़ योद्धा ही नहीं था, वह एक दृष्टिसम्पन्न राजनीतिज्ञ भी था जिसका कुछ पता हमें इस प्रेरणास्पद नाटक से चलता है।

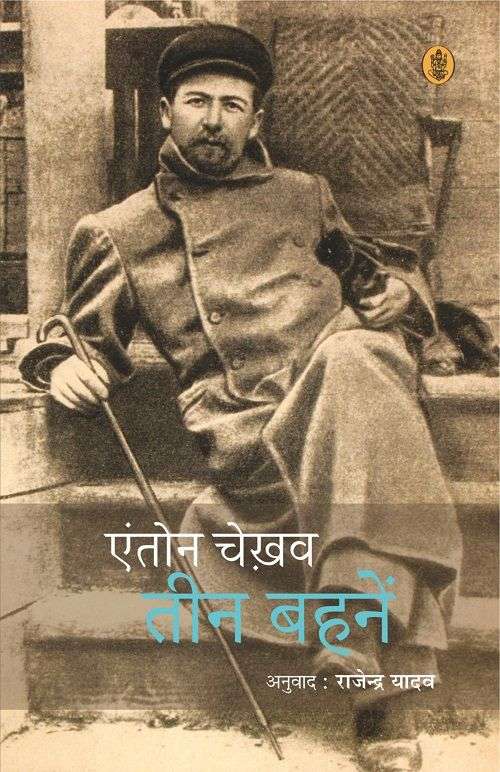

Teen Bahanein

- Author Name:

Anton Chekhav

- Book Type:

- Description: "तुम कहते हो, जीवन सुन्दर है...ठीक है, लेकिन उसके सुन्दर लगने से ही क्या होता है। हम तीनों बहनों के लिए अभी तक के जीवन में क्या सुन्दर है? जैसे पौधे को दीमक खा जाती है, उसी तरह हम तीनों जीवन के हाथों में घुटती रही हैं...अरे लो, मैं तो रोने भी लगी—मुझे रोना नहीं चाहिए..." "मुझे लगता है कि मनुष्य के पास एक आस्था होनी चाहिए, या और कुछ नहीं तो उसे कोई विश्वास और आस्था खोज लेनी चाहिए, वर्ना उसकी जिंदगी सूनी और खोखली हो जाएगी।...आदमी को मालूम तो होना चाहिए कि उसकी जिंदगी का अर्थ क्या है..." "प्यारी बहनों, हमारे जीवन का अन्त यहीं नहीं हो जाएगा। हम लोग जीवित रहेंगी, यह संगीत कैसा आनन्ददायक, कैसा सुखद है कि मन होता है, थोड़ी देर और चलता रहे, ताकि हम जान लें कि हम किसलिए ज़िन्दा हैं, हमें पता चल जाए कि हम दु:ख क्यों भोग रही हैं।" "काश, जो कुछ हमने जिया है, वह सिर्फ़ ज़िन्दगी का रफ़-ड्राफ़्ट होता और इसे फ़ेयर करने का एक अवसर हमें और मिलता।" चेख़व की रचनाओं की आत्मीयता, करुणा और ख़ास क़िस्म की निराश उदासी (लगभग आत्मदया जैसी) मुझे बहुत छूती है। मैं उसके प्रभाव से लगभग मोहाच्छन्न था। उसी श्रद्धा से मैंने इन नाटकों को हाथ लगाया था। रूसी भाषा नहीं जनता था, मगर अधिक से अधिक ईमानदारी से उसके नाटकों की मौलिक शक्ति तक पहुँचाना चाहता था। इसलिए तीन अंग्रेज़ी अनुवादों को सामने रखकर एक-एक वाक्य पढ़ता और मूल को पकड़ने कि कोशिश करता। आधार बनाया मॉस्को के अनुवाद को। बाद में सुना, अनुवादों को पाठकों ने पसन्द किया, अनेक रंग-संस्थानों और रेडियो इत्यादि ने इन्हें अपनाया, पाठ्यक्रम में भी उन्हें लिया गया। —राजेन्द्र यादव

Kusma-Salhes aa Anya Chhao Got Natak

- Author Name:

Kunal

- Book Type:

- Description: कुसुमा-सलहेस आ अन्य छह गोट नाटक लगभग पैंतालीस वर्ष सँ निर्देशक रूप मे आ तीस वर्ष सँ नाट्यकार रूप मे मैथिली रंगमंच सँ जुड़ल कुणाल एक टा प्रयोगधर्मी नाटककार रूप मे जानल-मानल नाम छथि। हिनक अनेक नाटकक अनेक सराहनीय प्रदर्शन भेल अछि। मुदा पुस्तकाकार मैथिली मे हिनक पहिल नाट्य-पुस्तक यैह छनि, जखन कि ओ सत्तरि वर्षक भेलाह अछि। एहि पुस्तक मे कुणालक सात गोट पूर्णकालिक मौलिक नाटक संग्रहित अछि। पहिल नाटक 'चालीस चोर आ गोनू झा उर्फ ज्ञान झाक खिस्सा' अछि जे 'भंगिमा' मे छपल छल, बाकी छओ गोट नाटक 'विदापत', 'कुसुमा-सलहेस', 'प्रेम-प्रतिज्ञा उर्फ श्रुवावतीक जय', 'विश्वासक शक्ति उर्फ सुकन्याक विवाह', 'प्रेमक विस्तार उर्फ श्वेताक आविष्कार' आ 'प्रेमक परीक्षा उर्फ सुप्रभा आ अष्टावक्र' नाटक 'अंतिका' मे 2003 सँ 2014क बीच छपल। '...उर्फ ज्ञान झाक खिस्सा' मे अपना ठाम प्रचलित गोनू झाक खिस्साक रचनात्मक उपयोग करैत नाट्यकार अतीतक कथा कहैतो वर्तमान मे छथि। 'विदापत' नाटक कुलीन समाज सँ अलग साधारण लोक-मानस मे कवि विद्यापतिक पहिचान आ महत्त्व केँ प्रभावी ढंग सँ रखैत अछि। 'कुसुमा-सलहेस' दलित समाजक एक टा सर्व-स्वीकृत योद्धा नायकक वीरताक संग-संग प्रेमक अद्भुत आख्यान अछि, जकर ई नाट्य-रचना हरदम मन रहैवला अछि। शेष चारि गोट सुखांत नाटक पौराणिक आख्यान पर आधारित अछि, मुदा ई चारो स्त्रीक छवि आ वैचारिक आदर्शक जे रूप प्रदर्शित करैत अछि ओ एकरा समकालीन बनबैत अछि। सं —गौरीनाथ

Ek Kanth Vishpai

- Author Name:

Dushyant Kumar

- Book Type:

-

Description:

शिव-सती प्रसंग को आधार बनाकर लिखी गई इस काव्य-नाटिका में दुष्यन्त कुमार ने बड़ी बेबाकी से कई ऐसे प्रसंगों को उठाया है जो हमारे समय में प्रासंगिक हैं। देवताओं में शिव ऐसे मिथक हैं जो औरों से बिलकुल अलग आभावाले हैं। इस शिव की ख़ासियत यही है कि अगर इनका तीसरा नेत्र खुल गया तो फिर दुनिया को ख़ाक होते देर नहीं लगेगी। सभी प्रार्थना करते हैं कि यह नेत्र यूँ ही बन्द रहे। क्या यह शिव उस आम आदमी की शक्ति का पर्याय नहीं जिसके जगने पर सत्ताधीशों को ज़मींदो़ज़ होते देर नहीं लगती। ये सत्ताधीश अपनी भलाई इसी में समझते हैं कि शिव अपना नेत्र बन्द रखें। अर्थात् जनता अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य को भूली रहे। वह सोयी ही रहे, किसी भी क़ीमत पर जगने न पाए। यह शिव जो कि एक जन-प्रतीक है, दुनिया भर के विष को अपने कण्ठ में समाहित किए हुए है। चार अंकों में फैला काव्य-नाट्य ‘एक कण्ठ विषपायी’ का वितान कुछ ऐसा ही है।

काव्य-नाटिका ‘एक कण्ठ विषपायी’ में एक पात्र है ‘सर्वहत’ जो अनायास ही उभरकर आधुनिक प्रजा का प्रतीक बन गया। दरअसल यह सर्वहत उस सर्वहारा वर्ग का ही प्रतिनिधि है जो हर जगह उपेक्षित रहता है। एक जगह यह सर्वहत कहता है—‘मैं सुनता हूँ...मैं सब कुछ सुनता हूँ, सुनता ही रहता हूँ, देख नहीं सकता हूँ, सोच नहीं सकता हूँ और सोचना मेरा काम नहीं है। उससे मुझे लाभ क्या मुझको तो आदेश चाहिए। मैं तो शासक नहीं प्रजा हूँ। मात्र भृत्य हूँ केवल सुनना मेरा स्वभाव है।’ क्या आज भी जनता की यही स्थिति नहीं है? वह मूकद्रष्टा की भूमिका में होती है। जनता के सेवक के नाम पर शासन करनेवाले नेता और नौकरशाह अपने को अधिनायक समझने लगते हैं। लोकतंत्र भी आज महज़ एक मज़ाक़ बनकर रह गया है। वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद से आज सभी दल आप्लावित हैं। एक जगह सर्वहत कहता भी है—‘शासन के ग़लत-सलत झोंकों के आगे भी फ़सलों-से विनयी हम बिछे रहे। निर्विवाद हमारे व्यक्तित्व के लहलहाते हुए खेतों से होकर दक्ष ने बहुत-सी पगडंडियाँ बनाईं, कर दीं सब फ़सलें बर्बाद।’

Bali

- Author Name:

Girish Karnad

- Book Type:

-

Description:

मौजूदा समय में नैतिक ईमानदारी का अभिप्राय सिर्फ़ उसको सिद्ध कर देने-भर से होता है। वह कोई सामाजिक संस्था हो या राजनीतिक अथवा न्यायिक, उसको भी हमसे जवाब-तलब करने का अधिकार है, उसे संतुष्ट करने के लिए बस इतना काफ़ी है कि हम सबूतों के आधार पर अपनी पवित्रता को साबित कर दें। और, दुर्भाग्य से ईश्वरीय सत्ता भी उसी श्रेणी में आ गई लगती है। लेकिन नैतिकता की एक कसौटी अपना आत्म भी है और यही वह प्रामाणिक कसौटी है जो हमें हिप्पोक्रेसी और सच साबित कर दिए गए असत्यों की तहों में दुबके सतत दरों से हमें मुक्त करती है, हमारे पार्थिव संसार में सचाई और नैतिकता की व्यावहारिक स्थापना करती है।

यह नाटक इसी कसौटी के बारे में है। नाटक का विषय पशु-बलि है और कथा बताती है कि बलि आख़िर बलि है, वह जीते-जागते जीव की हो या आटे से बने पशु की। हिंसा तो तलवार चलाने की क्रिया में है, इसमें नहीं कि वह किस पर चलाई गई है।

हिंसा का यह विषयनिष्ठ, सूक्ष्म और उद्वेलक विश्लेषण गिरीश कारनाड ने एक पौराणिक कथा के आधार पर किया है जिसे उन्होंने तेरहवीं सदी के एक कन्नड़ महाकाव्य से लिया है। गिरीश कारनाड के नाटक हमेशा ही सभ्यता के शाश्वत द्वन्द्वों को रेखांकित करते हैं, यह नाटक भी उसका अपवाद नहीं है।

Chaar Natak

- Author Name:

Shyam Manohar

- Book Type:

- Description: “मराठी की रंगपरम्परा बहुत समृद्ध और सजीव रही है और उसका प्रभाव हिन्दी पर भी पड़ा है। मराठी और हिन्दी के बीच रंगमंच और नाटक के क्षेत्र में लगातार आदान-प्रदान होता रहा है। मराठी के प्राय: सभी बड़े आधुनिक नाटककारों के नाटक हिन्दी में अनूदित हुए और अनेक निर्देशकों द्वारा कई शहरों में खेले जाते रहे हैं। श्याम मनोहर के ‘चार नाटक’ मराठी-हिन्दी के विद्वान् निशिकान्त ठकार द्वारा अनूदित होकर यहाँ पहली बार हिन्दी में प्रकाशित हो रहे हैं। रज़ा पुस्तक माला के अन्तर्गत अन्य भारतीय भाषाओं से अच्छी और प्रासंगिक सामग्री हिन्दी में लाने के हमारे प्रयत्न का यह हिस्सा है।”

Chaturbhani

- Author Name:

Motichandra +1

- Book Type:

-

Description:

'चतुर्भाणी’ एक विलक्षण क्लैसिक है : मूल में बोलचाल की संस्कृत और लोक-जीवन की छटाओं का रोचक और नाटकीय इज़हार है और अनुवाद में बनारसी बोली का चटपटा रस-भाव। बरसों पहले ब.व. कारन्त ने उज्जैन के कालिदास समारोह के लिए 'चतुर्भाणी’ की रंग-प्रस्तुति की थी। डॉ. मोतीचन्द्र द्वारा अनूदित और डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा विस्तार से समझाई गई इस कृति को नए संस्करण में प्रस्तुत करते हुए हमें गहरा सन्तोष है। भारतीय परम्परा की दुर्व्याख्या के इस अभागे समय में यह कृति याद दिलाती है कि हमारी परम्परा में कैसी रसिकता और लोक-जीवन का उन्मुक्त रचाव रहा है जो कहीं से भी किसी संकीर्णता में बाँधा नहीं जा सकता।

—अशोक वाजपेयी

Anjo Didi

- Author Name:

Upendra Nath Ashk

- Book Type:

-

Description:

अंजो दीदी मनोविकारों के घात-प्रतिघात और उनकी प्रतिक्रिया की कहानी है। कोई दैवी घटना वहाँ नहीं है, आकस्मिक रूप से बदलने वाली परिस्थितियाँ वहाँ नहीं हैं, जो जीवन को अँधेरे या उजेले मोड़ पर डाल देती हैं। उसकी कथा की प्रेरक शक्ति है—मनोविज्ञान, जो उस विशिष्ट परिवार की वास्तविक स्थिति से प्रभावित होकर निरन्तर विकसित होता जाता है और नाटकीय सूत्र को बढ़ाता जाता है। केवल व्यक्तियों और मान्यताओं के संघर्ष से वर्गीय यथार्थ की आत्मा जैसे मुखर हो उठी है और उनके रहन-सहन, अतिशय पाबन्दी, नियंत्रण और मशीनी-सोच की सारी विषमता साकार हो उठती है। तॉल्स्तॉय के उपन्यास ‘अन्ना कैरेनिना’ की प्रथम पंक्ति सहसा यहाँ याद हो आती है—“Happy families are all alike, every unhappy family is unhappy in its own way.”

सब तरह से सम्पन्न अंजो का परिवार इस तरह भी दुखी हो सकता है, यह सत्य अनायास ही उभरकर सामने आ जाता है।

इसी यथार्थ को अंजो की सनक और परिवार की ट्रैजिडी में गूँथकर अश्क जी ने निश्चय ही एक कलात्मक सिद्धि प्राप्त की है।

बीस वर्ष के लम्बे समय को इस निपुणता से बाँध लेना हिन्दी नाटकों के लिए सर्वथा नवीन अनुभव है। इतने बड़े काल-क्रम को बिना स्थान बदले मुखर कर देना अश्क जी की अद्वितीय उपलिब्ध है, जिसका श्रेय केवल उन्हीं को है। नाटक-रचना के इस नवीन प्रयोग के लिए हिन्दी का पाठक और दर्शक उनका ऋणी रहेगा।

—भूमिका से

Swatantroyottar Hindi Natak : Mulya-Sankraman

- Author Name:

Jyotishwar Mishra

- Book Type:

-

Description:

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हमारे देश में उपजी एक ज्वलन्त समस्या है मानवमूल्य-संक्रमण। डॉ. ज्योतीश्वर मिश्र ने स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी नाटकों में दर्शित इस मूल्य-संक्रमण का गम्भीर और प्रामाणिक विवेचन ग्रन्थ में किया है। इसमें स्वतंत्रता के बाद लिखे गए लगभग सौ नाटकों को उपयुक्त उद्धरणों सहित सन्दर्भित किया गया है। स्पष्ट है कि अध्ययन कुछ इने-गिने चर्चित नाटकों तक ही सीमित नहीं रहा। यह लेखक की श्रमशीलता का तथा ग्रंथ की विवेचन-पद्धति उसकी प्रौढ़ दृष्टि का स्पष्ट परिचय देती है। नाटकों के कथ्य तथा शिल्प पर लेखक द्वारा की गई टिप्पणियाँ बहुत ही सार्थक एवं व्यंजक हैं। ग्रंथ की भाषा विषयवस्तु के सर्वथा अनुरूप, प्रभावशाली तथा प्रवाहपूर्ण है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि साहित्य और समाजशास्त्र दोनों विषयों के अध्येता इस ग्रंथ से बहुत लाभान्वित होंगे।

—प्रोफ़ेसर मोहन अवस्थी

Konark

- Author Name:

Jagdish Chandra Mathur

- Book Type:

-

Description:

जगदीशचन्द्र माथुर का ‘कोणार्क’ अत्यन्त सफल कृति है। नाट्यकला की ऐसी सर्वांगपूर्ण सृष्टि अन्यत्र देखने को नहीं मिली। विषय-निर्वाचन, कथा-वस्तु, क्रम-विकास, संवाद, ध्वनि, मितव्ययिता आदि दृष्टियों से ‘कोणार्क’ अद्भुत कला-कृति है।

छोटे-छोटे अंकों के भीतर एक विराट युग का स्पन्दन गागर में सागर की तरह छलक उठता है। उपक्रम तथा उपसंहार लेखक के अत्यन्त मौलिक प्रयोग हैं, जिनमें नाटक की सीमाएँ एक रहस्य-विस्तार में खो-सी गई हैं। उपक्रम में आँखों के सामने एक विस्मृत ऐतिहासिक युग का ध्वंस-शेष, कल्पना में समुद्र ही तरह आर-पार उद्वेलित होकर साकार हो उठता है।

कलाकार का बदला जीवन-सौन्दर्य ही चुनौती नहीं देता, वह अत्याचारी को भी जैसे अतल अन्धकार में डाल देता है। सहनशील ‘विशु’ तथा विद्रोही ‘धर्मपद’ में कला के प्राचीन और नवीन युग मूर्तिमान हो उठते हैं। ‘विशु’ और ‘धर्मपद’ का पिता-पुत्र का नाता और तत्सम्बन्धी करुण-कथा इतिहास के गर्जन में घुल-मिलकर नाटक को मार्मिकता प्रदान करती है।

आज के संघर्ष के जर्ज युग में ‘कोणार्क’ द्वारा ‘कला और संस्कृति’ अपनी चिरन्तन उपेक्षा का विद्रोहपूर्ण सन्देश मनुष्य के पास पहुँचा रही है।

— सुमित्रानंदन पंत

‘सन् 1950 में लिखित’

Hansini

- Author Name:

Anton Chekhav

- Book Type:

-

Description:

हंसनी मुख्य रूप से कलाकारों के अपने रचनात्मक और व्यक्तिगत जीवन के बीच तालमेल न बैठा पाने की पीढ़ी का लेखा-जोखा है। प्रतिष्ठित अभिनेत्री आर्कदीना स्थापित और लोकप्रिय लेखक त्रिगोरिन के प्रेम के बिना ज़िन्दा नहीं रह सकती। त्रिगोरिन रचना-कर्म को बेहद नीरस पाता है, मगर लिखने के लिए अभिशप्त है। उसे अपनी जड़ता तोड़ने के लिए हर बार नई उत्तेजना कि तलाश है और इसकी शिकार होती है—नीना अर्थात् आर्कदीना के पुत्र तेपलेव की प्रेमिका। दोनों को नाटक और लेखन की यानी जीवन के नए मुहावरों की तलाश है।

इस जटिल और उलझी हुई थीम को जिस ख़ूबसूरती से चेख़व ने नाटक का रूप दिया है, वह पूरी दुनिया के नाटकों के इतिहास में अभूतपूर्व है।

इस सन्दर्भ में अनुवादक राजेन्द्र यादव का कथन है : चेख़व की रचनाओं की आत्मीयता, करुणा और ख़ास क़िस्म की निराश उदासी (लगभग आत्मदया जैसी) मुझे बहुत छूती है। मैं उसके प्रभाव से लगभग मोहाच्छन्न था। उसी श्रद्धा से मैंने इन नाटकों को हाथ लगाया था। रूसी भाषा नहीं जनता था, मगर अधिक से अधिक ईमानदारी से उसके नाटकों की मौलिक शक्ति तक पहुँचाना चाहता था। इसलिए तीन अंग्रेज़ी अनुवादों को सामने रखकर एक-एक वाक्य पढ़ता और मूल को पकड़ने कि कोशिश करता। आधार बनाया मॉस्को के अनुवाद को। बाद में सुना, अनुवादों को पाठकों ने पसन्द किया, अनेक रंग-संस्थानों और रेडियो इत्यादि ने इन्हें अपनाया, पाठ्यक्रम में भी उन्हें लिया गया।

Aala Afsar

- Author Name:

Mudra Rakshas

- Book Type:

- Description: हिन्दी में व्यापक लोकप्रियता और स्तरीय रचनात्मकता का अद्भुत उदाहरण है मुद्राराक्षस का यह नाटक ‘आला अफ़सर’। हिन्दी में ‘आला अफ़सर’ की लोकप्रियता लगभग अभूतपूर्व है जिसने भारत के हर कोने के रंगकर्मियों और दर्शकों को आकर्षित किया। इसके भारत की अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हुए और उन्होंने भी दर्शकों को आकर्षित किया। सबसे लम्बी अवधि तक इस नाटक की प्रस्तुतियाँ मुम्बई जैसी व्यावसायिक रंगमंच की नगरी में हुईं। भारतीय रंगमंच के विदेशी अध्येताओं ने इसे एक गहरे आश्चर्य से देखा और विदेशी पुस्तकों में विस्तार से इस नाटक की चर्चा हुई। सरकार बदलने के बाद भी शासकों का न बदलना, नौकरशाही और राजनीतिज्ञों का रिश्ता एक यथार्थ बन जाना और मजलूमों का न्याय और दया के व्यापार द्वारा शोषण होना, इसके गानों में बताया गया है। मुद्राराक्षस के गानों की भाषा का प्रवाह बेदाग़ और उनका मज़ाहियापन नफ़ीस है। चाहिए कि इसके गाने हर खेल के साथ बेचे जाएँ या बँटें। इसके गाने प्रकाशित हों और रिकार्ड बनें, यह आज की नौटंकी का साहित्य से तक़ाज़ा है—आलोचकों का यह गम्भीर बयान इस बात का प्रमाण है कि रचनात्मक स्तर बनाए रखते हुए भी यह नाटक ‘आला अफ़सर’ हिन्दी नाट्य-जगत की एक बड़ी और लोकरंजक घटना है। इस नाटक में नौटंकी के मूल छन्दों को बनाए रखते हुए हिन्दी की वर्तमान कविता की क्षमताओं का संवेदनशील प्रयोग हुआ है।

Maseeha Aur Anya Ekanki

- Author Name:

Sagar Sarhadi

- Book Type:

-

Description:

ज़िन्दगी के कुछ आधारभूत मूल्य होते हैं जिन पर इंसानियत की आख़िरी उम्मीद टिकी होती है। वे हर दौर, हर मुश्किल में साधनों और सुखों से वंचित, हारे हुए लोगों का भरोसा बनते हैं, उन्हें दिलासा और हौसला देते हैं। ग़लत और सही का फ़र्क़, रिश्ते-नाते-दोस्ती, हमदर्दी, यक़ीन, एक-दूसरे की मदद करने का जज़्बा और आख़िरी साँस तक लड़ने को कटिबद्ध जिजीविषा, ये मनुष्य की आन्तरिक दुनिया के कुछ ऐसे पाए हैं जो हमारे लालच और हैवानियत के घुन से जर्जर हो चुके संसार को हर हाल में थामे रहते हैं।

सागर सरहदी के इन एकांकी नाटकों की भीतरी तहों में यही क़द्रें बहती हैं और ज़िन्दगी की तमाम विपरीत परिस्थितियों में कुछ ज़्यादा रोशन होकर हमें अपनी मौजूदगी का अहसास कराती हैं। समाज के वास्तविक हालात को सागर साहब बिना किसी लाग-लपेट के देखते और अंकित करते हैं। ग़रीबी, बेरोज़गारी, भुखमरी, अपने मन का काम न कर पाने की पीड़ा, पछतावा, अकेलापन, सब कुछ को लेकर गहरा व्यर्थता-बोध—यानी डरावने वक़्तों की कोई भी शक्ल उनकी निगाह से नहीं छूटती। वे पूरी शिद्दत और सचाई से उनके ख़ाके खींचते हैं, और उतनी ही शिद्दत से उनके लाचार, समाज के हाशिये पर पहुँच चुके, परेशानहाल किरदार उन चीज़ों से लोहा लेते हैं, उन्हें सीधे अपनी रूह पर झेलते हैं।

'एक शाम और गुज़र गई' के हताश, तंगहाल लेकिन ज़िन्दादिल, सपनों को सच की तरह जीने वाले अदाकार-कलाकार हों, 'एहसास की चुभन' में अधूरे प्यार की विडम्बना हो, महानगरों में घर की समस्या पर फ़लसफ़ियों की तरह बतियाता 'एक बँगला बने न्यारा' हो या अभाव, लाचारी और इनसे पैदा होने वाली चारित्रिक कमज़ोरी को बयान करनेवाला 'दायरा', सागर सरहदी हर एकांकी में सामाजिक-आर्थिक विडम्बनाओं को उनके क्रूरतम रूप में पकड़ते हैं।

इस संग्रह में शामिल सभी एकांकी न सिर्फ़ कंटेंट और शिल्प के लिहाज़ से, बल्कि मंच-तकनीक के लिहाज़ से भी जितने पठनीय हैं, उतना ही सहज इनको मंच पर उतारना भी है। कम पात्रों के साथ, चुस्त संवादों से जटिल और दिलचस्प जीवन-दृश्यों को साकार करने में सक्षम ये छोटे-छोटे नाटक आज़ादी बाद के कुछ दशकों के समाज-मनोविज्ञान का पता भी देते हैं, रूमान और बदलाव की कामना जिसका अभिन्न हिस्सा थे।

Karbala

- Author Name:

Premchand

- Book Type:

- Description: प्रेमचन्द का यह नाटक कर्बला की इतिहास-प्रसिद्ध घटना पर आधारित है जिसमें पैगम्बर हज़रत मुहम्मद के नवासे हज़रत हुसैन अपने कई परिजनों और समर्थकों के साथ शहीद हो गए थे। कर्बला की लड़ाई मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक रूप से जितनी महत्त्वपूर्ण है उतनी ही धार्मिक रूप से भी, इसलिए अनगिनत लेखकों-कवियों ने अपनी रचनाओं में इसका बयान किया है, विशेषकर फ़ारसी-उर्दू साहित्य में काफ़ी कुछ लिखा गया है। लेकिन प्रेमचन्द से पहले इस घटना को विषय बनाकर नाटक सम्भवतः नहीं लिखा गया। हज़रत हुसैन सचाई और इनसानियत की रक्षा के लिए लड़े थे। इस लड़ाई में बहुत से हिन्दुओं ने भी उनका साथ दिया था। उनके साथ कुछ हिन्दू भी शहीद हुए थे। प्रेमचन्द ने इस ऐतिहासिक तथ्य का समावेश इस नाटक में किया है। उनका मकसद स्पष्ट है, वे न केवल मेलजोल की संस्कृति की एक अनुपम ऐतिहासिक मिसाल की याद दिलाते हैं बल्कि समाज में मेलजोल की संस्कृति को सुदृढ़ करने की वर्तमान आवश्यकता को भी रेखांकित करते हैं।

Customer Reviews

Be the first to write a review...

0 out of 5

Book