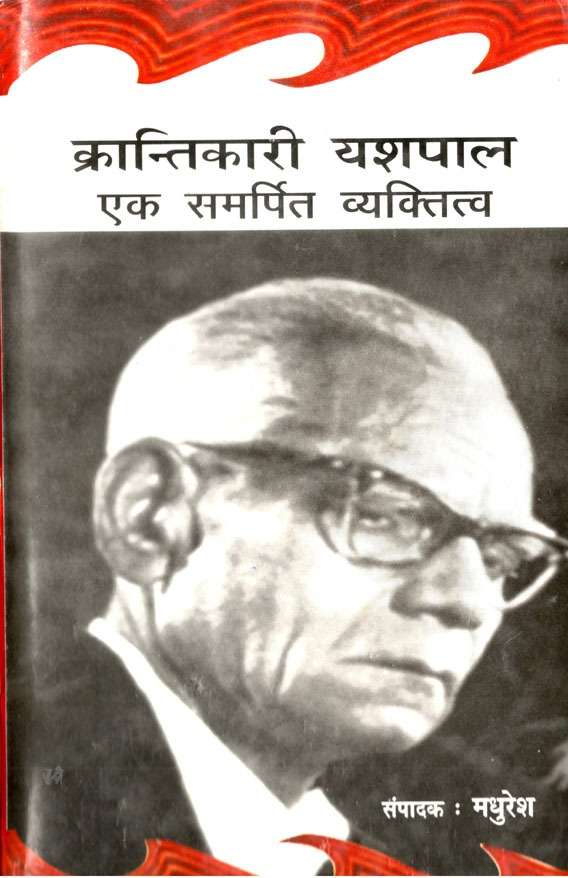

Krantikari Yashpal : Ek Samarpit Vyaktitva

Author:

MadhureshPublisher:

Rajkamal Prakashan SamuhLanguage:

HindiCategory:

Language-linguistics0 Reviews

Price: ₹ 240

₹

300

Unavailable

साम्राज्यवादी शोषण और दासता के विरुद्ध उद्वेलित भारत ने जिन नौजवानों को जन्म देकर क्रान्ति की दिशा में बढ़ने को प्रेरित किया, उनमें यशपाल अत्यन्त भास्वर तेजोद्दीप्त, और इसीलिए सबसे भिन्न दिखाई पड़ते हैं। भिन्न इस अर्थ में कि अन्य क्रान्तिकारियों के निकट क्रान्ति जब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यों और लूट-मार तक सीमित थी, तब यशपाल के निकट इसका कुछ और महत्तर और अधिक व्यापक अर्थ था और वह यह कि शोषणपरक विदेशी शासन से राजनीतिक मुक्ति तो मिले ही, शासन-व्यवस्था (समाज-व्यवस्था) भी बदले; अर्थात् शासन-सूत्र का हस्तान्तरण तो वे चाहते ही थे, शासन-पद्धति में भी परिवर्तन चाहते थे। यही बात यशपाल को उनके अन्य साथियों से भिन्न भूमि पर अवस्थित करती है। वस्तुतः वैचारिक स्तर के जिस उच्च धरातल पर खड़े होकर यशपाल सोच रहे थे, वहाँ तक उनके साथी नहीं पहुँचे थे। यही कारण है कि यशपाल को अपने साथियों के बीच कई भ्रान्तियों का शिकार होना पड़ा।</p>

<p>रचनाकार के रूप में यशपाल के आविर्भाव के पहले कथा-साहित्य में प्रेमचन्द का अवतरण हो चुका था और कथा-साहित्य को रहस्य-रोमांस तथा तिलिस्म की दुनिया से उबारकर सामाजिक यथार्थ के ठेठ आमने-सामने खड़ा कर वे एक नए प्रवर्त्तन का कार्य सम्पन्न कर चुके थे। सामाजिक यथार्थ के पथ पर चलते हुए एक के बाद एक उनकी अनेक जीवन्त उपलब्धियाँ भी सामने आ चुकी थीं। उनके द्वारा हिन्दीभाषी एक विशाल पाठक-समाज की रुचियों का परिष्कार और संस्कार हुआ था। अब वह ‘चन्द्रकान्ता’ और ‘चन्द्रकान्ता सन्तति’ जैसे उपन्यासों में रस लेनेवाला पाठक-समाज न रहकर ‘सेवासदन’, ‘रंगभूमि’ और ‘गोदान’ जैसी कृतियों को अंगीकार कर चुका था। सामाजिक यथार्थ की राह पर चलते हुए प्रेमचन्द ने उसे इतना प्रशस्त कर दिया था कि परवर्ती रचनाकारों को उस पथ पर चलने में किसी भी प्रकार की झिझक और कठिनाई न हो, बशर्ते कि वे सही अर्थों में एक ज़िम्मेदार लेखन का संकल्प लेकर रचना के क्षेत्र में उतरे हों। किन्तु प्रेमचन्द जिस चीज़ को पाना चाहकर भी अपनी असामयिक मौत के कारण नहीं पा सके थे, और जो बस कौंधकर ही उनकी परवर्ती रचनाओं में रह गई थी, वह चीज़ यथार्थ के प्रति वह वैज्ञानिक दृष्टि थी, जो उनके निधन के साथ प्रगतिशील आन्दोलन और समाजवाद का अंग बनकर सामने आई। यशपाल चूँकि इसी प्रगतिशील आन्दोलन की उपज हैं, अतः सहज ही उन्हें यथार्थ के प्रति यह वैज्ञानिक दृष्टि प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही माना जाएगा कि यशपाल यथार्थ को, प्रेमचन्द द्वारा मिली इस विरासत को समाजवाद के आलोक में और भी सम्पन्न करके प्रस्तुत करते। उनके सामने सवाल प्रेमचन्द की इस विरासत के संरक्षण का ही नहीं, संवर्धन का भी था, और एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में यशपाल ने उसे संवर्धित भी किया।</p>

<p>अपने युग के यथार्थ को जितनी व्यापकता, विस्तार तथा संश्लिष्टता से, उसके सारे ज्वलन्त प्रश्नों के साथ यशपाल ने चित्रित किया है, वैसा कम देखने को मिलता है। एक प्रतिबद्ध तथा सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न रचनाकार होने के नाते अपने युग के यथार्थ का चित्रण मात्र करके उन्होंने छुट्टी नहीं ली है, वरन् वर्तमान जीवन के मूलभूत प्रश्नों को कुरेद-कुरेदकर उन पर तीखी टिप्पणियाँ भी की हैं, सार्थक निष्कर्ष भी दिए हैं। जितनी निर्ममता से उन्होंने युग की सामन्तवादी-पूँजीवादी मनोवृत्तियों पर चोट की है, जितनी निर्भीकता से समाज के अतिचार तथा उसके ज़िम्मेदार व्यक्ति तथा संस्थाओं का पर्दाफ़ाश किया है, जितने दो-टूक ढंग से उच्चवर्गीय नैतिकता तथा झूठी आभिजात्य-भावना के खोखलेपन को उजागर किया है, मध्यवर्गीय आडम्बरों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उतनी ही आत्मीयता से समाज के पिसते हुए जन-समुदाय, किसान, मज़दूर, नारी, अछूत, वेश्याओं, पतिताओं तथा ठुकराई गई समस्त मनुष्यता को देखा है, और उसकी आशाओं, आकांक्षाओं, स्वप्नों तथा संघर्षों को उभारा है। यशपाल की यह दृष्टि ही एक प्रगतिशील चेतना से सम्पन्न यथार्थनिष्ठ रचनाकार के रूप में उन्हें प्रतिष्ठा देती है।

ISBN: 9788180312588

Pages: 304

Avg Reading Time: 10 hrs

Age: 18+

Country of Origin: India

Recommended For You

Nirala Ki Kavityan Aur Kavyabhasha

- Author Name:

Rekha Khare

- Book Type:

- Description: प्रस्तुत पुस्तक में काव्यभाषा के संवेदनात्मक स्तर पर रचना-प्रक्रिया के जटिल और संश्लिष्ट स्वरूप के परीक्षण का प्रयत्न किया गया है। निराला की स्थिति सभी छायावादी कवियों में विशिष्ट रही है। उनका काव्य-व्यक्तित्व सबसे अधिक गत्यात्मक, प्रखर तथा अन्वेषी रहा है, जिसका जीवन्त साक्ष्य प्रस्तुत करती है उनकी काव्यभाषा। काव्यभाषा को लेकर निराला के मानस में रचनात्मक बेचैनी उनके विविध और गतिशील भाषा-स्वरों में देखी जा सकती है। व्यक्ति के रूप में तो एक लम्बे अरसे तक वे उपेक्षित रहे, कवि के रूप में भी उनकी प्रतिभा को सही रूप में बहुत समय तक नहीं पहचाना गया। बाहर मैं कर दिया गया हूँ। ‘भीतर, पर, भर दिया गया हूँ’, में कवि के इस मानसिक द्वन्द्व की ध्वनि सुनी जा सकती है।

Hindi Ka Gadhyaparv

- Author Name:

Namvar Singh

- Book Type:

-

Description:

नामवर सिंह न सीमित अर्थों में साहित्यकार थे और न आलोचक। वे हिन्दी में मानवतावादी, लोकतांत्रिक और समाजवादी विचारों की व्यापक स्वीकृति के लिए सतत संघर्षशील प्रगतिशील आन्दोलन के अग्रणी विचारक थे।

यह पुस्तक साक्ष्य है नामवर जी के लेखन-जीवन का—एक दस्तावेज़ी साक्ष्य। इसमें उनका पहला प्रकाशित निबन्ध है और अन्तिम निबन्ध ‘द्वा सुपर्णा...’ और ‘पुनर्नवता की प्रतिमूर्ति’ भी।

पूर्व प्रकाशित ख्यातिनाम और लोकप्रिय पुस्तकों के बावजूद इस तरह की पुस्तक का विशेष महत्त्व इसलिए भी है कि इस एक अकेली पुस्तक में नामवर जी की विकास-यात्रा के प्राय: सभी पड़ावों की झलक मौजूद है। निबन्धों के लेखन-काल की ही तरह उनके विषय भी विस्तृत क्षेत्र में फैले हैं। परन्तु इस पुस्तक के केन्द्र में है—आलोचना। वैश्विक पृष्ठभूमि वाले आलोचकों जॉर्ज लूकाच, लूसिएँ गोल्डमान और रेमंड विलियम्स से लेकर भारतीय परम्परा को पुनर्नवा करनेवाले गौरव नक्षत्रों—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी और डॉ. रामविलास शर्मा पर लिखे गए निबन्ध यहाँ एक साथ मौजूद हैं। दीर्घ सक्रियता की अवधि में नामवर जी ने पुस्तक समीक्षाएँ प्राय: नहीं लिखीं। इस पुस्तक में अलग-अलग अवसरों पर लिखी गईं पाँच समीक्षाएँ भी मौजूद हैं।

Nayi Kavita Ka Aatmasangharsh

- Author Name:

Gajanan Madhav Muktibodh

- Book Type:

-

Description:

कोई रचनाकार, रचनाकार होने की सारी शर्तों को पूरा करता हुआ अपने समय और साहित्य के लिए कैसे और क्यों महत्त्वपूर्ण हो जाता है, मुक्तिबोध इन सवालों के अकेले जवाब हैं। एक सर्जक के रूप में वे जितने बड़े कवि हैं, समीक्षक के नाते उतने ही बड़े चिन्तक भी।

‘कामायनी : एक पुनर्विचार’ तथा ‘समीक्षा की समस्याएँ’ नामक कृतियों के क्रम में ‘नयी कविता का आत्मसंघर्ष’ मुक्तिबोध की बहुचर्चित आलोचना-कृति है, जिसका यह नया संस्करण पाठकों के सामने परिवर्तित रूप में प्रस्तुत है। छायावादोत्तर हिन्दी कविता के तात्त्विक और रूपगत विवेचन में इस कृति का विशेष महत्त्व रहा है। इसमें मुख्य निबन्ध शामिल हैं, जिनमें नयी कविता के सामने उपस्थित तत्कालीन चुनौतियों, ख़तरों और युगीन वास्तविकताओं के सन्दर्भ में उसकी द्वन्द्वात्मकता का गहन विश्लेषण किया गया है। कविता को मुक्तिबोध सांस्कृतिक प्रक्रिया मानते हैं और कवि को एक संस्कृतिकर्मी का दर्जा देते हुए यह आग्रह करते हैं कि अनुभव-वृद्धि के साथ-साथ उसे सौन्दर्याभिरुचि के विस्तार और उसके पुनःसंस्कार के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। उनकी मान्यता है कि आज के कवि की संवेदन-शक्ति में विश्लेषण-प्रवृत्ति की भी आवश्यकता है, क्योंकि कविता आज अपने परिवेश के साथ सर्वाधिक द्वन्द्व-स्थिति में है।

नई कविता के आत्मद्वन्द्व या आत्मसंघर्ष को मुक्तिबोध ने त्रिविध संघर्ष कहा है, अर्थात—1. तत्त्व के लिए संघर्ष, 2. अभिव्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए संघर्ष और 3. दृष्टि-विकास का संघर्ष। इनका विश्लेषण करते हुए वे लिखते हैं—‘प्रथम का सम्बन्ध मानव-वास्तविकता के अधिकाधिक सक्षम उद्घाटन-अवलोकन से है। दूसरे का सम्बन्ध चित्रण-दृष्टि के विकास से है, वास्तविकताओं की व्याख्याओं से है।’ वस्तुतः समकालीन मानव-जीवन और युग-यथार्थ के मूल मार्मिक पक्षों के रचनात्मक उद्घाटन तथा आत्मग्रस्त काव्य-मूल्यों के बजाय आत्मविस्तारपरक काव्यधारा की पक्षधरता में यह कृति अकाट्य तर्क की तरह मान्य है।

Aadhunik Kavya Shastra : Kavi Sena Manifesto

- Author Name:

Sheshendra Sharma

- Book Type:

-

Description:

भारतीय भाषाओं के संभवतः सर्वाधिक ख्यात और चर्चित कवि तथा विचारक ने यहाँ अपने उस स्वप्न को पूरा किया है जिस में साहित्य-चितन की चार धाराओं का एक साथ विचार होना है, अर्थात् प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र, प्राचीन पाश्चात्त्य काव्यशास्त्र, आधुनिक पाश्चात्त्य काव्यशास्त्र तथा मार्क्सवादी काव्यशास्त्र। यह मैनिफेस्टो, जैसा कि इसे कहा गया है, शेषेन्द्र की शीर्षस्थ उपलब्धियों का द्योतक है। इस के माध्यम से पूर्व, पश्चिम और मार्सीय काव्य-दर्शन का समग्र तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत होता है, जिसने शेषेन्द्र को यशस्वी बनाया है।

मैनिफेस्टो विचक्षण है, साहित्य के विद्यार्थियों के लिए आयामहीन अध्ययन, और काव्यशास्त्र के अध्यापकों के लिए मूल्यवान निर्देशिका, एक अग्रणी विचारक द्वारा काव्यशास्त्रीय विज्ञान का तुलनात्मक मूल्यांकन देनेवाला है।

कवि सेना एक नया बौद्धिक आंदोलन है जिस का उद्देश्य है नयी मनीषा को विकसित करना, युवा विकसनशील पीढ़ियों को सत्य की क्षमता प्रदान करना। मैनिफेस्टो उन्हें सिखाता है कैसे कविता की चुंबकीय शक्ति से सामान्य शब्दों को संपन्न किया जा सकता है, और साहित्य को परिवर्त्तन तथा प्रगति का एक अस्त्र बनाया जा सकता है। यह संभवतः भारत में पहला अवसर है जब एक कवि ने अपने समय का काव्यशास्त्र रचने के लिए लेखनी उठाई है, और अपनी मेधा का उपयोग अपने देश के सामान्य जीवन और समस्याओं के निदान के लिए किया है।

Kala Ka Jokhim

- Author Name:

Nirmal Verma

- Book Type:

-

Description:

‘कला का जोखिम’ में शामिल निबन्धों की मूल चिन्ता समाज, सभ्यता और हमारे जीवन में कला की अवस्थिति को लेकर है, हमारे देखने और जीने में उसकी भूमिका को लेकर है। लेकिन ये निबन्ध इसी विषय पर केन्द्रित किसी शोध या चिन्तन-परियोजना का परिणाम नहीं हैं। इनके विषय अलग-अलग हैं, लेकिन वे सब किसी न किसी तरह इस प्रश्न को छूते हैं कि वर्तमान सभ्यता में कला की क्या जगह है? क्या वह जीवन से कट गई है? और क्या जीवन से कटकर उसने अपनी कोई स्वायत्त सत्ता बनाई है?

‘रचना-चिन्तन’, ‘रचनाकार’ और ‘रचना-यात्रा’ शीर्षक खंडों में विभाजित ये निबन्ध संवेदना, मानवीयता, आंतरिक नैतिकता और रचनात्मकता आदि उन मूल्यों को भी रेखांकित करते हैं जिनसे कला का सम्पूर्ण अनुभव बनता है।

‘रचना-चिन्तन’ के निबन्ध जहाँ साहित्य के आज भी प्रासंगिक प्रश्नों को छूते हैं, तो ‘रचनाकार’ खंड के आलेख रेणु, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नाबोकोव जैसे साहित्यकारों तथा भारतीय राजनीति के एकायामी, एकस्तरीय, प्रोफ़ेशनल ढाँचे को तोड़ने का प्रयास करने वाले जयप्रकाश नारायण से हमारा परिचय एक नए रूप में कराते हैं।

‘रचना-यात्रा’ के तहत संकलित निर्मल जी का अत्यन्त चर्चित यात्रा-लेख ‘सुलगती टहनी’भी आप यहाँ पढ़ पाएँगे।

Bharat Itihas Aur Sanskriti

- Author Name:

Gajanan Madhav Muktibodh

- Book Type:

-

Description:

भारत : इतिहास और संस्कृति मुक्तिबोध की बहुचर्चित कृति है। 1962 में प्रकाशित होते ही यह विवादों में घिर गई थी। तत्कालीन मध्य प्रदेश शासन ने ‘भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध’ ठहराते हुए इस पुस्तक को प्रतिबन्धित कर दिया था। पुस्तक पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुकदमा चला जिसने 1963 में निर्णय दिया कि पुस्तक के 10 आपित्तजनक अंशों को हटाकर ही इसका पुनर्प्रकाशन किया जा सकता है।

अदालती फैसले का पूरा सम्मान करते हुए आपत्तिजनक अंशों को हटाकर यह पुस्तक अब अपने समग्र रूप में प्रस्तुत है। मुक्तिबोध की इच्छा थी कि कम-से-कम सामान्य रूप में यह पुस्तक जनता के समक्ष रहे। प्रस्तुत संस्करण में यह प्रयत्न किया गया है कि जिस स्वरूप में यह लिखी गई थी हू-ब-हू उसी स्वरूप में पाठकों के सामने आए। समग्र पुस्तक का जो अनुक्रम मुक्तिबोध ने बनाया था अध्यायों के क्रम भी उसी के अनुसार रखे गए हैं।

मुक्तिबोध के अनुसार, यह इस अर्थ में इतिहास की पुस्तक नहीं है जैसाकि अमूमन इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलट-फेरों का विवरण रहता है। युद्धों और राजवंशों के ब्योरों में न अटककर उन्होंने अपने समाज और संस्कृति के विकास-पथ को अंकित करने पर जोर दिया है। वस्तुत: यह कृति मुक्तिबोध के उस सोच का परिणाम है जो अपने समूचे इतिहास और जातीय परम्परा के यथर्थवादी मूल्यांकन से पैदा हुआ था।

पुस्तक को लेकर उठे विवाद से जुड़े सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज परिशिष्ट में रखे गए हैं; जिनमें पुस्तक के विरुद्ध पारित प्रस्ताव, मध्यप्रदेश शासन का प्रतिबन्ध आदेश, मुक्तिबोध का स्पष्टीकरण, हाई कोर्ट का निर्णय आदि शामिल हैं। इनसे पुस्तक का पूरा परिप्रेक्ष्य स्पष्ट होता है। साथ ही स्वातंत्र्योत्तर भारत में इतिहास की समझ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े सवालों पर भी रोशनी पड़ती है, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने इस पुस्तक के पहली बार प्रकाशित होने के समय थे।

Shabd Aur Deshkal

- Author Name:

Kunwar Narain

- Book Type:

-

Description:

कवि और चिन्तक के रूप में कुँवर नारायण का हस्तक्षेप हिन्दी साहित्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वस्तुतः वे कविर्मनीषी के रूप में सर्वसमादृत हैं।

‘शब्द और देशकाल’ पुस्तक कुँवर नारायण की विचार-सम्पदा का एक अनूठा उदाहरण है। इसमें विभिन्न विशिष्ट अवसरों पर दिए गए उनके व्याख्यानों के साथ कुछ लेख भी उपस्थित हैं। भाषा, साहित्य, समाज, मीडिया, अनुवाद और अन्य प्रश्नों पर केन्द्रित उनके विचार ध्यानपूर्वक पढ़े जाने की माँग करते हैं। कुँवर जी की केन्द्रीय चिन्ता जीवन को समरस बनाने की है। इस क्रम में शाश्वत सन्दर्भों के साक्ष्य उभरते हैं। साथ ही, वर्तमान विश्व जिस अन्याय-अनाचार से त्रस्त है, उसके मानवीय समाधान की दिशाएँ भी प्रशस्त होती हैं।

‘साहित्य के सामाजिक सरोकार के माने’ में कुँवर जी कहते हैं, ‘इतना ही काफ़ी नहीं कि साहित्य जीवन के दैनिक और व्यावहारिक पक्ष से ही अपनी पहचान बनाए। अगर समाज का आत्मिक और नैतिक पक्ष भी नहीं उभरता तो साहित्य का काम अधूरा रह जाएगा।’

कुँवर नारायण बहुअधीत रचनाकार हैं। यही कारण है कि उनका लेखन देश और काल की सीमित और सुविदित परिधियों का विस्तार करता है। ‘विश्व विवेक’ के साथ चिन्तन करनेवाले कुँवर नारायण के ये आलेख पाठक को तात्त्विक रूप से बसंशोधित और समृद्ध करते हैं। स्मृति, विचार, रचना और बोध के विरुद्ध खड़े समय-समाज के सम्मुख कुँवर जी एक मानवीय पक्ष उद्घाटित करते हैं। पढ़े और गुने जाने योग्य एक संग्रहणीय पुस्तक।

Hindi Kavita : Naye-Purane Paridrishya

- Author Name:

S. Tankmani Amma

- Book Type:

-

Description:

लोकगीतों से शुरू होकर आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के विभिन्न परिवेशों से गुज़रकर आधुनिक काल तक पहुँच गई हिन्दी कविता अपनी विकास-यात्रा की विविध मंज़िलों को तय करके सम्प्रति इक्सीसवीं शदी के दूसरे दशक के अन्तिम चरण तक पहुँच चुकी है। इस लम्बी विकास-यात्रा के दौरान हिन्दी कविता स्थल और काल के परिवेश के अनुकूल नूतन प्रवृत्तियों को आत्मसात् कर कई आन्दोलनों से होकर गुज़री है। प्रचलित प्रवृत्तियों से भिन्न प्रवृत्तियाँ जब काव्यक्षेत्र में घर कर लेती हैं तथा कविता उनके अनुकूल परिभाषित होती है तभी तो नए काव्यान्दोलनों का प्रादुर्भाव होता है। इन काव्यान्दोलनों ने समय-समय पर कविता की संवेदना और संरचना में परिवर्तन और परिवर्द्धन उपस्थित कर दिए हैं। सुखद आश्चर्य की ही बात है कि ‘कवि की मौत', 'कविता की मौत' जैसे वैश्विक नारों और चुनौतियों का सामना करते हुए, अपनी संजीवनी शक्ति के बल पर कविता अब भी सम्पूर्ण मानवराशि को तथा प्रकृति और पर्यावरण को बचाए रखने की कोशिश में लगी हुई है। विनष्ट होते अथवा क्षरित होते श्रेष्ठ मानव मूल्यों को बचाने की चिन्ता ही समकालीन विविध विमर्शों में मुखरित होती है। तभी मुक्तिबोध की ये पक्तियाँ सार्थक सिद्ध होती हैं–

"नहीं होती। कहीं भी ख़त्म कविता नहीं होती

कि वह आवेग त्वरित काल यात्री है...

हिन्दी कविता की यात्रा अभी जारी है–वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याओँ से जूझते हुए...मानव हित की चिन्ता करते हुए।

Hindi Kahani : Antarvastu ka shilp

- Author Name:

Rahul Singh

- Book Type:

-

Description:

स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानी के महत्त्वपूर्ण रचनाकारों के बहाने यह किताब कहानी आलोचना के इलाके की एक बड़ी कमी को पूरा करती है। कविता और उपन्यासों को लेकर छिटपुट ढंग से ही सही आलोचना का जैसा एक स्टैंड बनता है, कहानी को लेकर वैसा व्यवस्थित विचार अक्सर सामने नहीं आ पाता है। ऐसे में यह पुस्तक अपने तरीके से आजादी बाद के एक अहम कालखंड के कहानीकारों और उनकी रचनात्मकता के साथ कहानी के सामान्य परिदृश्य का एक दिलचस्प और अर्थवान खाका खींचती है।

वे कहानीकार जिन्होंने अपने कौशल से कहानी की क्षमता को बढ़ाया, अपने समय के सवालों से दो-चार हुए, और जो भारतीय समाज के बहुमुखी बदलाव को सफलतापूर्वक पकड़ सके, ऐसे सभी प्रमुख कथाकार यहाँ चर्चा के केन्द्र में हैं। जनवादी विचार से समृद्ध संजीव और स्वयं प्रकाश हों, भाषा को कलात्मक सूझ से बरतने वाले प्रियंवद और आनन्द हर्षुल हों, कहानी विधा की गहरी समझदारी रखनेवाले लेकिन अपेक्षाकृत कम चर्चित रहे अरुण प्रकाश और नवीन सागर हों, दलित स्वानुभव से कहानी को समृद्ध करने वाले ओमप्रकाश वाल्मीकि हों या कहानी के क्षितिज पर परिघटना की तरह प्रकट होने वाले उदय प्रकाश, शिवमूर्ति, अखिलेश और योगेन्द्र आहूजा हों, सभी का एक आस्वादपरक क्रिटीक इस पुस्तक में शामिल है।

इन सभी कथाकारों ने अपने-अपने मोर्चे से मानवीय मूल्यों के पक्ष में लगातार संघर्ष किया, समय को समझने और समझाने के लिए घटनाओं और चरित्रों की एक बड़ी आकाशगंगा रची। निस्सन्देह आने वाले वक्त में उनकी रचनाएँ बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध के भारत को समझने में दस्तावेजों की तरह काम आएँगी। प्रखर युवा आलोचक राहुल सिंह ने यहाँ संकलित एक-एक आलेख में प्रयास किया है कि प्रत्येक लेखक की अपनी विशेषताओं के रेखांकन के साथ उनके दौर के सामाजिक-राजनीतिक मिजाज को भी पकड़ा जा सके, और यह वे सफलतापूर्वक कर सके हैं।

Sab Likhni Kai Likhu Sansara : Padmavat Aur Jayasi Ki Duniya

- Author Name:

Mujeeb Rizvi

- Book Type:

-

Description:

कम-ओ-बेश पचास साल की मेहनत के बाद तैयार किया गया प्रोफ़ेसर मुजीब रिज़वी का ये शोध ग्रंथ जनता के सामने उस समय आ रहा है जब वो स्वयं इस दुनिया में नहीं रहे। सन् 1950 की दहाई में शुरू किए गए इस ग्रन्थ पर आख़िरकार 1979 में ‘अलीगढ़ यूनिवर्सिटी’ ने डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। यह शोध-ग्रन्थ न सिर्फ़ मलिक मुहम्मद जायसी की तमाम रचनाओं का एक मौलिक विश्लेषण पेश करता है, अपितु वो हमें सूफ़ी साहित्य की बहुत-सी मान्यताओं और अभिव्यक्तियों से जायसी के माध्यम से पहली बार परिचित कराता है। मुजीब रिज़वी यह साबित कर देते हैं कि फ़ारसी और सूफ़ी साहित्य के ज्ञान के बिना जायसी को पढ़ना दुष्कर ही नहीं नामुमकिन भी है। जायसी का काव्य-संसार एक बेहतरीन संगम है जिसमें भारतीय काव्य, लोक, साहित्यिक, धार्मिक और भाषाई परिभाषाएँ अरबी-फ़ारसी रिवायतों से इस तरह समागम हैं कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।

सूफ़ी शब्दों में कहा जाए तो मुजीब रिज़वी ये दर्शाते हैं कि जायसी के रचना-संसार में फ़ारसी और भारतवर्ष की साहित्यिक-धार्मिक रिवायतें एक रूह दो कालिब हैं। निस्सन्देह जायसी की इस उत्कृष्टता को उजागर करने के लिए मुजीब रिज़वी जैसे बहुभाषीय, सहिष्णु और विलक्षण विद्वान की आवश्यकता थी जिसमें भक्ति-भाव, तसव्वुफ और साहित्य का विशिष्ट समागम हो। ये किताब जायसी, सूफ़ी प्रेमाख्यानों, अवधी संस्कृति और साहित्य की तमाम सम्भावनाओं को समेटे हुए उन विषयों पर हमारी समझ पर गहरा असर डालती है।

Uttar Aadhunikta : Bahuayami Sandarbh

- Author Name:

Pandeya Shashibhushan 'Shitanshu'

- Book Type:

-

Description:

अधिवृत्तान्त और महावृत्तान्त को खारिज करने वाली तथा अपनी बहुआयामिता में विश्वव्यापी उत्तर- आधुनिकता लगातार बौद्धिकों की मीमांसा का विषय रही है। पर हिन्दी में अब तक इसे इसकी व्यापकता में न देखकर उत्तर-संरचनावाद, नव्य पूँजीवाद और विश्व- बाज़ारवाद से ही जोड़कर विवेचित किया गया है।

उत्तर-आधुनिकता का सरोकार वास्तुकला से स्थापत्य और अभिकल्पन कला तक; सर्जनात्मक और आलोचनात्मक साहित्य से सौन्दर्यशास्त्र, डी- कंस्ट्रक्शन और उत्तर-मार्क्सवाद तक; संस्कृति और स्त्रीवाद से समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, दर्शन, विधि और विज्ञान तक; संगीत, चित्र और छायाचित्र से फिल्म, वीडियो, दूरदर्शन और संचार- माध्यमों के प्रौद्योगिकीय विस्फोट तक व्याप्त है।

यह पुस्तक इस व्यापकता को निरूपित करती है तथा गहनता में जाकर यह बताती है कि उत्तर-आधुनिकता के नाभिकेन्द्र में 'इच्छा' सक्रिय है। यह 'विवेक' को केन्द्र में रखने वाली आधुनिकता को नष्ट-भ्रष्ट कर चुकी है। यह ज्ञान को शक्ति मानती है— 'Knowledge is Power', यह उत्पादन, श्रम और इतिहास के अन्त की घोषणा कर चुकी है, साथ ही मूल्य-मीमांसा को खारिज भी। पर यह न्याय-व्यवस्था में विश्वास रखती है, यह मानती है कि न्याय लोगों के आत्म-निर्धारण में बसता है। यदि ल्योतार का विश्वास 'बहुईश्वरवाद' और 'मूर्तिपूजावाद' में है, तो बौद्रिआ अमेरिकी 'वाटरगेट स्कैंडल' और 'डिस्नीलैण्ड' – दोनों को उत्तर- आधुनिक अधि-यथार्थ मानता है। उत्तर-आधुनिक संसार अधि यथार्थ का छाया संसार है।

Prarambhik Awadhi

- Author Name:

Vishwanath Tripathi

- Book Type:

-

Description:

जिन रचनाओं के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन किया गया है, वे मोटे तौर पर 1000 ई. से लेकर 1600 ई. तक की हैं। राउरबेल का रचनाकाल 11वीं शती है। इसलिए यदि राउरबेल के प्रथम नखशिख की भाषा को, जिसमें अवधी के पूर्व रूपों की स्थिति मानी गई है, भाषा का प्रतिनिधि मान लिया जाए जिससे अवधी विकसित हुई तो अनुचित नहीं होगा।

इस पुस्तक में 'अवधी की निकटतम पूर्वजा भाषा’ नामक अध्याय में प्राकृत पैंगलम् के छन्दों, राउरबेल और उक्तिव्यक्तिप्रकरण में से ऐसे रूपों को ढूँढ़ने का प्रयास है जो अवधी में मिलते हैं या जिनका विकास उस भाषा में हुआ है। अगले अध्याय अर्थात् ‘प्रारम्भिक अवधी के अध्ययन की सामग्री’ में प्रकाशित और अप्रकाशित वे रचनाएँ विचार के केन्द्र में हैं जिनके आधार पर प्रारम्भिक अवधी का भाषा सम्बन्धी विवेचन किया गया है।

‘ध्वनि विचार’ के अन्तर्गत प्रारम्भिक अवधी के व्यंजनों और स्वरों को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है। प्रारम्भिक अवधी की ध्वनियों को ठीक-ठीक निरूपित करने के लिए आज हमारे पास कोई प्रामाणिक साधन नहीं है। इसलिए इन पर प्राचीन वैयाकरणों तथा अन्य विद्वानों के मतों के प्रकाश में विचार किया गया है।

प्रारम्भिक अवधी की क्रियाओं का अध्ययन प्रस्तुत प्रबन्ध का सबसे महत्त्वपूर्ण अंश समझा जाना चाहिए, क्योंकि प्रारम्भिक अवधी में ऐसे कई क्रिया-रूपों का पता चला है जो परवर्ती अवधी में या तो बहुत कम प्रयुक्त हैं या अप्रयुक्त हैं। ‘उपसंहार’ के अन्तर्गत प्रारम्भिक अवधी की कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखकर अवधी काव्यों की भाषा से उसका अन्तर स्पष्ट कर दिया गया है। आशा है, पाठक इस पुस्तक को सार्थक पाएँगे।

Meghdoot : Ek Adhyayan

- Author Name:

Kalidas

- Book Type:

-

Description:

महाकवि कालिदास की कालजयी कृति ‘मेघदूत’ सदियों से प्रेम और विरह की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति के रूप में समादृत रही है।

संस्कृत साहित्य में ‘उपमा कालिदासस्य’ प्रसिद्ध उक्ति है ही और इस कृति में कालिदास की रचनात्मकता शिखर पर है। इसीलिए ‘मेघदूत’ शताब्दियों से काव्य का प्रतिमान रहा है। रसिकों-विज्ञजनों में महान कृतियों के विशेष अध्ययन की सुस्थापित परम्परा रही है ताकि कृतियों में निहित विशेष भावों, सन्दर्भों, उक्तियों-अन्योक्तियों, कथाओं-अन्तर्कथाओं का खुलासा कर रचना का पूरा आनन्द लिया जा सके, और यदि यह अध्ययन डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल जैसे इतिहास-संस्कृति-मर्मज्ञ का हो तो पाठक रचना-रस से आप्लावित हो उठेंगे।

डॉ. अग्रवाल ने स्वयं लिखा : ‘‘यह अध्ययन ‘मेघदूत मीमांसा’ के नाम से 1927 की शरद ऋतु में लिखा गया था। उस समय मैं यौवन के ललाम भाव से परिचित ही हुआ था और मेरा मन उसके अतिरेक सुखों की उस भावभूमि के लिए उन्मुक्त था, जो ‘मेघदूत’ काव्य का सनातन धरातल है। न जाने किस पूर्व पुण्य से काशी विश्वविद्यालय में जब मैं बी.ए. की शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तब किसी एकान्त दिवस में स्वर्गिक ज्योति की कोई किरण मेरे मानस में वह अभिज्ञान ले आई, जिसने मेरे लिए इस काव्य का अर्थ ही बदल डाला और इसके स्थूल रूप को सूक्ष्म बाण से बेध दिया। उसने एक साथ ही अध्यात्म और श्रृंगार के नील-लोहित धनुष से ‘मेघदूत’ के भावलोक को जीतकर मुझे भी उसका नागरिक बना लिया।’’

अरसे से अनुपलब्ध इस कृति का प्रकाशन हमारा गौरव है और काव्य-रसिकों के लिए उल्लास का अवसर भी।

Yatharthwad Aur Uski Samasyayen

- Author Name:

Yashpal

- Book Type:

-

Description:

बहसों और विवादों से यशपाल का गहरा नाता था। उनके सोचने का अपना ढंग था जो मार्क्सवादी विश्वदृष्टि से अनुशासित एवं नियंत्रित था। वे सवालों से बचकर निकलने में नहीं, उनसे टकराने में विश्वास करनेवाले लेखक थे। सामाजिक एवं राजनीतिक महत्त्व के जनता के जीवन से जुड़े मुद्दे और सवाल हमेशा उनकी चिन्ता के केन्द्र में रहे। साहित्य में कलावाद और व्यक्तिवाद का विरोध करके वे परिवर्तनकामी चेतना के वाहक थे। अपने लम्बे रचनाकाल में साहित्यिक एवं कलात्मक समस्याओं, लेखक के परिवेश और दायित्व आदि सवालों पर उन्होंने गम्भीरता से विचार किया है।

प्रस्तुत पुस्तक में सम्मिलित सामग्री कुछ तो सैद्धान्तिक सवालों और मुद्दों से सम्बन्धित है और कुछ विविध साहित्यिक प्रसंगों, विवादों या फिर अपने स्पष्टीकरण के रूप में लिखित लेखों एवं टिप्पणियों से बनी है। भाषा के प्रश्न पर उनकी अनेक टिप्पणियाँ और लेख हैं जिनमें हिन्दी-उर्दू विवाद के साथ पंजाबी भी शामिल है। आज उस सारी सामग्री के एक जगह होने पर इन सवालों पर यशपाल को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

इधर मार्क्सवाद के संकट की चर्चा प्राय: होती रही है। सोवियत संघ के पतन के बाद उसकी देशज प्रकृति पर भी विचार किया जाता है। भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारवाद ने सब कहीं मार्क्सवाद के लिए संकट पैदा किया। चीन की पूँजीवादी छलाँग से इस संकट को समझा जा सकता है। यहाँ साठ के दशक में लिखित और तब पर्याप्त विवादास्पद रहा लेख ‘मार्क्सवाद में पुनर्विचार’ भी सम्मिलित है। निश्चय ही यह संकलन चिन्तक यशपाल को समझने में उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है।

Samkaleen Hindi Sahitya : Vividh Paridrishya

- Author Name:

Ramswaroop Chaturvedi

- Book Type:

-

Description:

समकालीन हिन्दी साहित्य का आलोचना से सबसे निकट का सम्बन्ध है। वह आलोचना को जितना अभिप्रेरित करता है, उतना ही उसका उपजीव्य होता है। समध्कालीन भूमि पर अपना परीक्षण करके तब आलोचना परम्परा की ओर दृष्टि डालती है, और उससे अपना सम्बन्ध तलाश करती है। सिर्फ़ प्राचीन-मध्यकालीन साहित्य पर लिखकर पंडित हुआ जा सकता है, आलोचक नहीं। आलोचक एक तरह से, एलियट के अर्थ में, समूचे साहित्य का सहवर्तित्व प्रमाणित करता है। इसके लिए अपने समकालीन साहित्य से उसकी अन्तरक्रिया और कृतकृत्यता बुनियादी महत्त्व की होती है।

बीसवीं अर्द्धशताब्दी के आसपास हिन्दी में नई कविता और नवलेखन का जो उत्थान हुआ, उसकी पहली व्यवस्थित आरम्भिक समीक्षा थी ‘हिन्दी नव-लेखन’ जो 1960 में प्रकाशित हुई। स्वतंत्र देश की पहली रचनात्मक अभिव्यक्ति का किसी क़दर सहानुभूतिपूर्ण और परिचयात्मक अध्ययन यहाँ पहली बार हुआ था। फिर अज्ञेय, उनके समवर्ती तथा अज्ञेयोत्तर कृतित्व की वैसे ही नए सन्दर्भों में व्याख्या आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी के कृतित्व का एक मुख्य अंग बन गई। प्रस्तुत कृति में ‘हिन्दी नवलेखन’ से आरम्भ करके आलोचक की दृष्टि समकालीन साहित्य के प्रति कैसे परिष्कृत होती गई, इसका बड़ा सटीक अध्ययन है। फिर यह दृष्टि कैसे समूची साहित्य-परम्परा को देखती है, वह समूचा परिदृश्य सामने आता है। इस अर्थ में आधुनिक आलोचना की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है—‘समकालीन हिन्दी साहित्य : विविध परिदृश्य’।

Hindi Gadya Lekhan Mein Vyangya Aur Vichar

- Author Name:

Suresh Kant

- Book Type:

-

Description:

व्यंग्य क्या है? उसका हास्य से क्या सम्बन्ध है? वह एक स्वतंत्र विधा है या समस्त विधाओं में व्याप्त रहनेवाली भावना या रस? वह मूलतः गद्यात्मक क्यों है, पद्यात्मक क्यों नहीं? वह बैठे-ठाले क़िस्म की चीज़ है या एक गम्भीर वैचारिक कर्म? क्या व्यंग्यकार के लिए प्रतिबद्धता अनिवार्य है? यह प्रतिबद्धता क्या चीज़ है?...

ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जो प्रायः पाठकों और समीक्षकों को ही नहीं, व्यंग्यकारों को भी स्पष्ट नहीं। उदाहरण के लिए, हरिशंकर परसाई व्यंग्य को विधा नहीं मानते थे। रवीन्द्रनाथ त्यागी पहले मानते थे, बाद में मुकर गए। शरद जोशी मानते थे, पर कहते हिचकते थे। नरेन्द्र कोहली मानते हैं और कहते भी हैं। ऐसे ही, कुछ व्यंग्यकार हास्य को व्यंग्य के लिए आवश्यक नहीं मानते, जो कुछ हास्य के बिना व्यंग्य का अस्तित्व नहीं मानते...

असलियत क्या है? इसे वही स्पष्ट कर सकता है, जो स्वयं एक अच्छा व्यंग्यकार होने के साथ-साथ कुशल समीक्षक भी हो। सुरेश कांत में इन दोनों का मणिकांचन संयोग है। अपनी इस प्रतिभा के बल पर उन्होंने अपने इस शोधपूर्ण कार्य में व्यंग्य के तमाम पहलुओं को उनके वास्तविक रूप में उजागर किया है। व्यंग्य का अर्थ, उसका स्वरूप, उसका प्रयोजन, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी परम्परा, उसके तत्त्व, उसकी उपयोगिता आदि पर प्रकाश डालते हुए वे उसकी सम्पूर्ण संरचना उद्घाटित कर देते हैं, जिसके ‘अभाव’ के चलते परसाई को व्यंग्य विधा प्रतीत नहीं होता था। व्यंग्य की रचना-प्रक्रिया में वैचारिकता की भूमिका रेखांकित करते हुए वे व्यंग्य और विचार का सम्बन्ध भी स्पष्ट करते हैं। भारतेन्दु से लेकर अब तक के सम्पूर्ण हिन्दी-व्यंग्य-कर्म का ज़ायज़ा लेते हुए वे हिन्दी-व्यंग्य की ख़ूबियों और उसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों को एक साथ प्रकट करते हैं।

आज एक ओर जहाँ व्यंग्य-लेखन एक ज़रूरी माध्यम के रूप में उभरा है, रचनात्मक-संवेदनात्मक स्तर पर उसका बहुआयामी विस्तार हुआ है, उसकी लोकप्रियता और माँग भी अपने चरम पर है, वहीं अधिकाधिक मात्रा और अल्पसूचना (शॉर्ट नोटिस) पर लिखे जाने के कारण उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने का भारी ख़तरा भी मौजूद है। व्यंग्य चूँकि एक हथियार है, अतः उसका विवेकसंगत प्रयोग नितान्त आवश्यक है। हर किसी पर इस अस्त्र का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे किसी के पक्ष में प्रयुक्त करना है तो किसी के विरुद्ध। यह विवेक व्यंग्य के मूल में विद्यमान विचार से प्राप्त होता है। व्यंग्य विचार से पैदा भी होता है और विचार को पैदा भी करता है। इस वैचारिकता से दिशा प्राप्त कर मानवता के हित में व्यंग्य का उत्तरोत्तर उत्कर्ष सुनिश्चित करना आज व्यंग्यकारों का सबसे बड़ा कर्तव्य भी है और उनके समक्ष गम्भीर चुनौती भी—यही इस शोध का निष्कर्ष है।

Hindi Kavita Ke Samkal Ka Sam

- Author Name:

Shirish Kumar Mourya

- Book Type:

- Description: कविता की भूमिका साहित्य की अन्य विधाओं से अलग है और रहेगी। यह आदि विधा है। इसके दायित्व अधिक हैं। केवल आस्वाद और मन-रंजन कविता के पराभव के प्रसंग हैं और यह सुखद है कि हिन्दी कविता बहुधा ऐसे प्रसंगों से बची रही है। यह मनने वाले कवि-आलोचक शिरीष कुमार मौर्य अपनी इस पुस्तक के केन्द्र में हिन्दी के उन हस्ताक्षरों को रखते हैं जिनकी कविता ने मनुष्य और उसके दुख के अन्तर्बाह्य आयामों को अपने-अपने ढंग से पकड़ा है, जनपक्षधरता को एक मूल्य की तरह बरता है, सच कहने का साहस दिखाया है और भाषा को, उसकी अर्थ-व्याप्ति को वृहत्तर किया है। जो कवि इस पुस्तक में विवेचित हैं वे हैं मुक्तिबोध, धूमिल, चन्द्रकान्त देवताले, रघुवीर सहाय, कुँवर नारायण, विनोद कुमार शुक्ल, आलोक धन्वा, राजेश जोशी, मनमोहन, वीरेन डंगवाल, विष्णु नागर, भगवत रावत, लीलाधर जगूड़ी, वेणु गोपाल, कुमार विकल और अनीता वर्मा। मुक्तिबोध की कविता पर बात करते हुए शिरीष लिखते हैं कि जनपक्षधरता की बात करते हुए भी अनेक कवि अपने लोगों से दूर निकल आते हैं, लेकिन इसका ‘आत्मस्वीकार और इससे बाहर निकलने की छटपटाहट’ सिर्फ़ मुक्तिबोध में दिखाई पड़ती है; उनके मुताबिक़ ये आत्मालोचन के वे अनिवार्य पाठ है जिन्हें हमें रोज पढ़ना चाहिए। वे कहते हैं कि हर बड़ा कवि प्रयोगधर्मी होता है। इस सन्दर्भ में रघुवीर सहाय का ज़िक्र करते हुए वे कहते हैं कि जो विकट परिस्थितियाँ उनके सम्मुख थीं, उन्हें पहचानने तथा व्यक्त करने के लिए उन्होंने प्रयोग किए, लेकिन वे प्रयोगवादी नहीं हैं। इसी प्रकार धूमिल के कभी-कभी मर्यादा की स्वीकृत सीमाओं से आगे निकल आने को ‘अकविता' के कवियों से अलगाते हुए वे कहते हैं कि ‘धूमिल की कुंठाएँ, संत्रास और हताशाएँ विकट सामाजिक हैं, वे अकेले आदमी का बयान नहीं है।’... वे समाज के कवि है, लेकिन निरर्थक और पंगु होते समाज के बीच अकेले आदमी की पीड़ा भी उनकी कविता के केन्द्र में रही है। शिरीष स्वयं कवि हैं और कविता को देखने का उनका नज़रिया अध्यापकीय और पेशेवर आलोचना से भिन्न है, यह तथ्य इस पुस्तक के हर आलेख में स्पष्ट दिखाई देता है। हिन्दी कविता के पाठकों और अध्येताओं, दोनों के लिए यह पुस्तक विशेष सिद्ध होगी।

Geetavali (Tulsidas Krit)

- Author Name:

Tulsidas

- Book Type:

-

Description:

‘गीतावली’ को ध्यान से पढ़ने पर 'रामचरितमानस’ और ‘विनयपत्रिका’ की अनेक पंक्तियों की अनुगूँज सुनाई पड़ती है। ‘रामचरितमानस’ के मार्मिक स्थल ‘गीतावली’ में भी कथा-विधान के तर्क से हैं और वर्णन की दृष्टि से भी उतने ही मार्मिक बन पड़े हैं। लक्ष्मण की शक्ति का प्रसंग भ्रातृभक्ति का उदाहरण ही नहीं है किसी को भी विचलित करने के लिए काफ़ी है। भाव संचरण और संक्रमण की यह क्षमता काव्य विशेषकर महाकाव्य का गुण माना जाता है।

‘गीतावली’ में भी कथा का क्रम मुक्तक के साथ मिलकर भाव संक्रमण का कारण बनता है। कथा का विधान लोक सामान्य चित्त को संस्कारवशीभूतता और मानव सम्बन्धमूलकता के तर्क से द्रवित करने की क्षमता रखता है। ‘मो पै तो कछू न ह्वै आई’ और ‘मरो सब पुरुषारथ थाको’ जैसे राम के कथन सबको द्रवित करते हैं। यह प्रकरण वक्रता मात्र नहीं है, बल्कि प्रबन्धवक्रता के तर्क से ही प्रकरण में वक्रता उत्पन्न होती है। असंलक्ष्यक्रमव्यंगध्वनि के द्वारा ही यहाँ रस की प्रतीति होती है। राग-द्वेष, भाव-अभाव मूलक पाठक या श्रोता जब निबद्धभाव के वशीभूत होकर भावमय हो जाते हैं तो वे नितान्त मनुष्य होते हैं और काव्य की यही शक्ति ‘गीतावली’ को भी महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृति बना देती है।

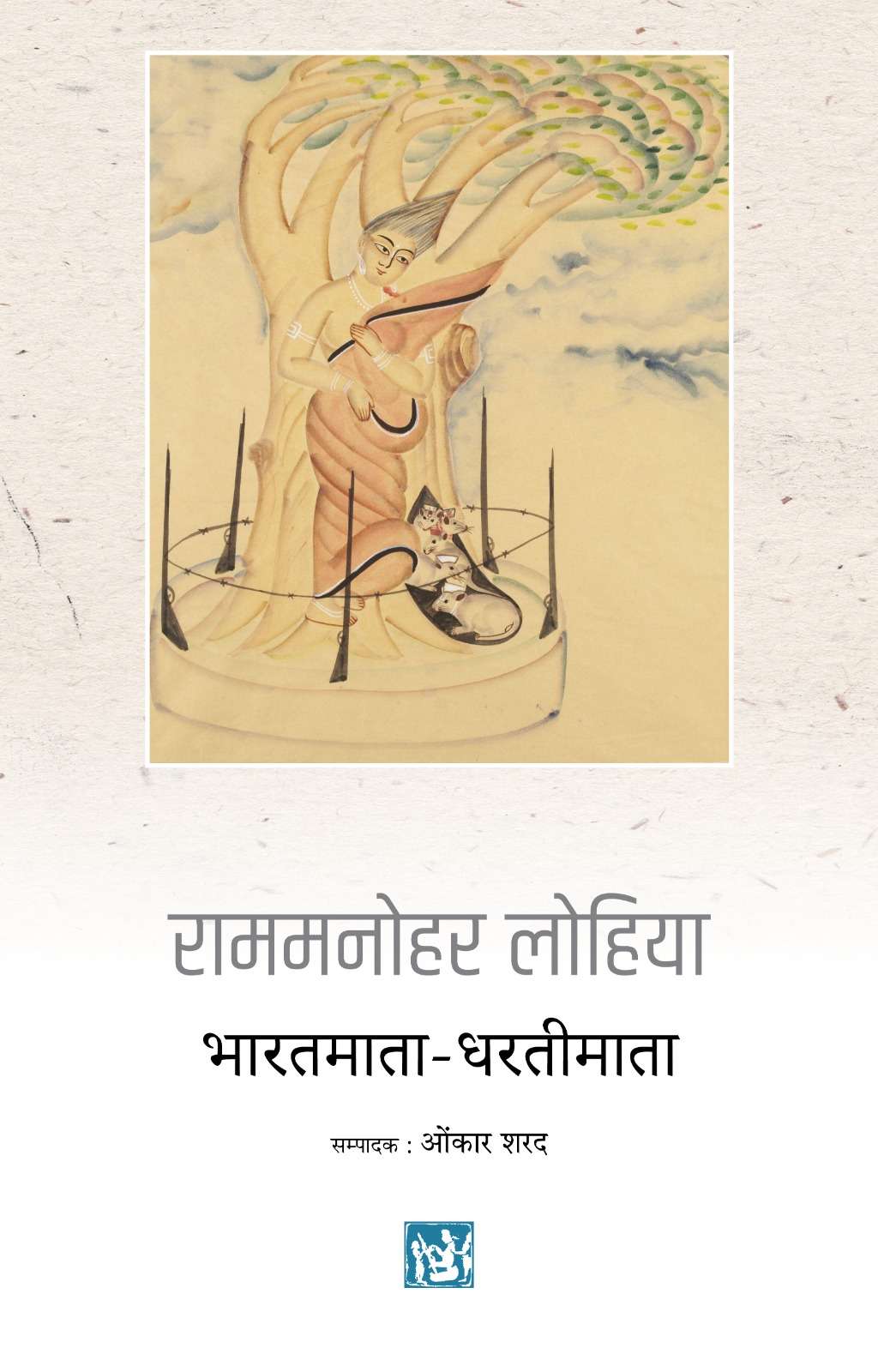

Bharatmata : Dhartimata

- Author Name:

Rammanohar Lohia

- Book Type:

-

Description:

प्रस्तुत पुस्तक 'भारतमाता-धरतीमाता' समाजवादी विचारक और चिन्तक

डॉ. राममनोहर लोहिया के सामाजिक, सांस्कृतिक (ग़ैर राजनीतिक) लेखों का संग्रह है जो लोहिया के सांस्कृतिक मन और सोच को उजागर करता है। संग्रह के सभी लेख मूल रूप में ग़ैर राजनीतिक हैं, लेकिन कहीं-कहीं राजनीति की झलक ज़रूर दिख जाती है, वह लोहिया की मजबूरी थी। रामायण, राम, कृष्ण तीर्थों और अन्य विषयों पर उनकी जो दृष्टि थी उनमें वे आधुनिक सन्दर्भ को जोड़ते थे, इसलिए कहीं-कहीं राजनीति की झलक मिलती है। संग्रह के सभी लेख लोहिया जी के जीवन-काल में सन् 1950 से 1965 तक के कालखंड के ही हैं, अत: बीच-बीच में आबादी आदि के जो आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, वे उसी समय के हैं।प्रस्तुत पुस्तक निःसन्देह पठनीय और संग्रहणीय है।

Company Raj Aur Hindi

- Author Name:

Sheetanshu

- Book Type:

- Description: उपनिवेशवाद ने अपने विस्तार के लिए एक ख़ास क़िस्म के लेखन को काफ़ी प्रश्रय दिया था। यह सर्वस्वीकृत तथ्य है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज और तद्युगीन अन्य संस्थानों द्वारा उत्पादित ज्ञान के भंडार का अब तक का अध्ययन इस बात की तस्दीक करता है कि अध्येताओं के मानस में ‘प्राच्यवाद’ का भूत कुछ इस तरह जड़ जमाकर बैठ गया है कि उनके बौद्धिक मानस से द्वन्द्वात्मक दृष्टि ही काफ़ूर हो चुकी है। औपनिवेशिक दौर के सम्पूर्ण लेखन को इस तरह की सीमा में बाँधकर एक ही चश्मे से देखने से वास्तविक भौतिक परिस्थितियों और उनके प्रभावों का उद्घाटन कठिन हो जाता है। यह ठीक है कि औपनिवेशिक सत्ता ज्ञान का अपने पक्ष में अनुकूलन करती रही है लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि अनुकूलन चाहे कितना भी हो, द्वन्द्वात्मक परिस्थितियों में ज्ञान की भूमिका के अन्य आयाम भी होते हैं। इन आयामों को हम तभी पहचान सकते हैं जब हम समय में विद्यमान दूसरे प्रभावी कारकों पर भी नज़र बनाए रखें। यह एक ऐतिहासिक दायित्व का कार्य है कि अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा हिन्दुस्तान के आर्थिक दोहन और आधुनिकता में हस्तक्षेप के बारे में हम तर्क जुटाएँ, लेकिन इस क्रम में हमने अगर पंक्तियों के बीच विद्यमान तथ्यों को विस्मृत कर दिया है, तो उसका पुन: उद्घाटन भी किया जाना चाहिए। ज्ञान की चेतना अन्याय के विरोध के साथ किसी भी क़िस्म के छद्म के अनावरण की पक्षधर होनी चाहिए। इसीलिए इस पुस्तक में कम्पनी की नीतियों का पुनर्विश्लेषण कर और कॉलेज के साथ उसके सम्बन्धों में विद्यमान सूक्ष्म भेदों को प्रकाशित कर, सत्ता और ज्ञान के सम्बन्धों की बारीकियों को उजागर किया गया है। दोनों की भाषा-नीति का फ़र्क़ बताकर हमारी दृष्टि की एकरेखीयता को उद्घाटित किया गया है। इन सबके साथ-साथ हिन्दी भाषा और साहित्य की विकास परम्परा और हिन्दी-उर्दू रिश्ते को एक बार फिर से विश्लेषित कर नए गवाक्ष खोले गए हैं।

Customer Reviews

0 out of 5

Book

Be the first to write a review...