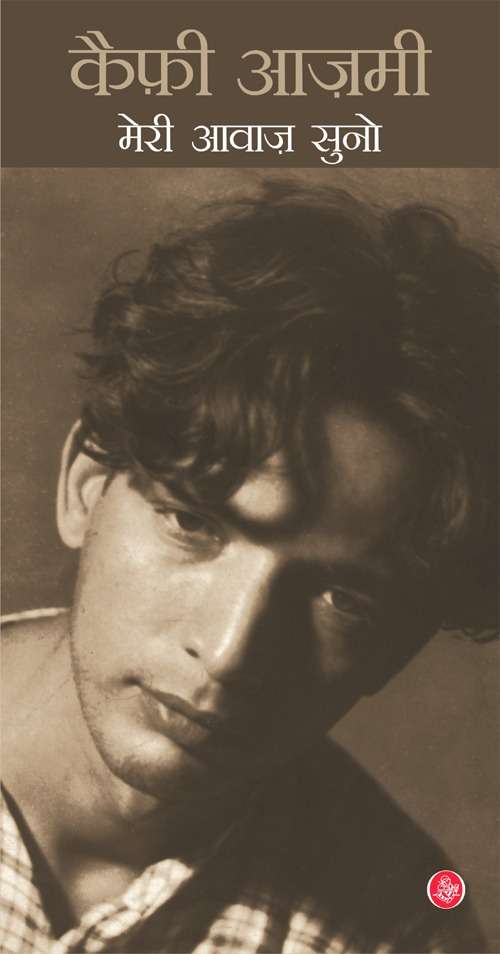

Meri Aawaj Suno

Author:

Kaifi AzmiPublisher:

Rajkamal Prakashan SamuhLanguage:

HindiCategory:

Poetry0 Reviews

Price: ₹ 316

₹

395

Available

गीत लिखना और ख़ास तौर पर फ़िल्मों के लिए गीत लिखना कुछ ऐसा अमल है जिसे उर्दू अदीब एक लम्बे अरसे तक अपने स्तर से नीचे की चीज़ समझता रहा है। एक ज़माना था भी ऐसा जब फ़िल्मों में संवाद-लेखक (‘मुंशी’) और गीतकार सबसे घटिया दर्जे के जीव समझे जाते थे। इसलिए अगर मरहूम ‘जोश’ मलीहाबादी फ़िल्म-लाइन को हमेशा के लिए ख़ैरबाद कहकर ‘सपनों’ की उस दुनिया से भाग आए तो इसका कारण आसानी से समझा जा सकता है। उतनी ही आसानी से यह बात भी समझी जा सकती है कि क्यों लोगों ने राजा मेहदी अली ख़ान जैसे शायरों पर ‘नग़्मानिगार’ का लेबिल चिपकाकर उनकी शायराना शख़्सियत को एक सिरे से भुला दिया।

एक ज़माना वह भी आया जब लखनऊ और दिल्ली की सड़कों पर फटे कपड़ों और फटी चप्पलों में मलबूस, हफ़्ते में दो दिन भूखे रहनेवाले तरक़्क़ीपसंद शायरों की एक जमात रोज़ी-रोटी की तलाश में आगे-पीछे बंबई जा पहुँची।

इन्हीं तरक़्क़ीपसंद नौजवान शायरों का कमाल यह रहा कि जहाँ तक गीत-कहानी-संवाद का सवाल है, उन्होंने फ़िल्म-जगत का नक़्शा ही बदलकर रख दिया। नग़्मगी के अलावा अछूते बोल और ऊँचे ख़यालात, भविष्यमुखी दृष्टि और इनसानी ज़िंदगी के उरूज को लेकर देखे जानेवाले सपने इन गीतकारों की विशेषता थे। सच तो यह है कि, इन गीतकारों के पहले या उनके बाद, गीत की विधा कभी इतनी ऊँचाई तक नहीं पहुँची जहाँ तक उसे इन शायरों के दस्ते-मुबारक ने पहुँचा दिया। इन शायरों और नग़्मानिगारों के योगदान को समझना हो तो आज के पतन के माहौल से मुक़ाबला करके समझिए जब पैसा बटोरने के लिए लालायित खोटे सिक्के खरे सिक्कों को बाज़ार से विस्थापित करने लगे हैं।

ऐसे ही अँधेरे, काले माहौल में ‘कैफ़ी’ जैसे शायरों के गीत जुगनुओं की तरह चमकते दिखाई देते हैं और, आप जानें, अल्लामा इक़बाल ने तो जुगनू को परवाने से लाख दर्जा बेहतर ठहराया है।

‘कैफ़ी’ के फ़िल्मी गीतों का मूल उर्दू पाठ ‘मेरी आवाज़ सुनो’ के उनवान से 1974 में प्रकाशित हुआ था और तब से इसके अनेकों संस्करण सामने आ चुके हैं।

बेशक दूसरे फ़िल्मी गीतकारों की तरह ‘कैफ़ी’ की भी सीमाएँ रही हैं। क्या कहना है, इसका निश्चय गीतकार नहीं करता, फ़िल्म के निर्माता और निर्देशक करते हैं।

लेकिन कैसे कहना है—इस बारे में शायर एक हद तक अपनी बात चला ही सकता है। फ़िल्मी गीत अधिकतर रोमानी होते हैं जो रोमांस के सुखों या दु:खों का वर्णन होते हैं। लेकिन इस महदूद से दायरे में भी ‘कैफ़ी’ ने अपनी शायराना फ़ितरत का, अदीब की दूर-रस निगाह का दामन नहीं छोड़ा। काग़ज़ के फूल, हक़ीक़त, यहूदी की बेटी, गरम हवा और अर्थ जैसी फ़िल्मों के लिए ‘कैफ़ी’ ने जो गीत लिखे उनकी हैसियत किसी अदबपारे से कम नहीं, और यही बात फ़िल्म पाकीज़ा के उस अकेले गीत ‘चलते-चलते’ के बारे में कही जा सकती है जो ‘कैफ़ी’ के जादूबयान क़लम की सौग़ात है। लेकिन ये तो गिनी-चुनी मिसालें हैं; पूरा ख़ज़ाना इस समय आपके अपने हाथों में है।

क्या है आख़िर ‘कैफ़ी’ के गीतों की वह विशेषता जो इनको दूसरे हज़ारों फ़िल्मी गीतों से अलग करती है ? बात बहुत सादा-सी है। ‘कैफ़ी’ ने किसी की छत पर कबूतरों को गुटुर-गूँ नहीं कराया, किसी की शालू का टाँका समोसे के आलू से नहीं भिड़ाया, किसी से ‘आ जा आ जा मोरे बालमा’ की पुकार भी नहीं लगवाई जो फ़िल्मी गीतकारों के लिए आसान-सा नुस्ख़ा है। ‘कैफ़ी’ उन गीतकारों में से नहीं जो फ़ख़्र से कहते हैं कि उन्होंने एक दिन में 23 गीत लिखे। इसके बजाय ‘कैफ़ी’ उन गीतकारों में एक हैं जो अपनी नज़्मों और ग़ज़लों की तरह अपने गीतों को भी महीनों तक माँजते रहते हैं और इस तरह अपनी रूह की गहराइयों से जो चीज़ निकालकर पेश करते हैं, वह तक़रीबन 24 कैरेट की होती है। इसीलिए ‘कैफ़ी’ के गीत उन हज़ारों गीतों में नहीं हैं कि इधर सिनेमा हॉल से फ़िल्म का बैनर उतरा और उधर उसके गीत भी लोगों की ज़बान से उतर गए। वो उतरें भी कैसे, उन्हें तो फ़िल्म देखनेवालों और गीत सुननेवालों ने ‘कैफ़ी’ की नहीं, अपनी आवाज़ समझकर अपनी रूह की गहराइयों में बसा लिया है !

‘कैफ़ी’ के इन्हीं गीतों का तबर्रुक (प्रसाद) आज ‘मेरी आवाज़ सुनो’ के उनवान से हिन्दी पाठक के हाथों में है। सलाम इस आवाज़ पर और आवाज़ देनेवालों पर, सलाम ‘कैफ़ी’ के हमनवाओं पर, और सलाम उस रवायत पर जिसने ‘कैफ़ी’ को ‘कैफ़ी’ बनाया !!

ISBN: 9788126706464

Pages: 267

Avg Reading Time: 9 hrs

Age: 18+

Country of Origin: India

Recommended For You

Naye Varsh Ki Subha

- Author Name:

Gerdur Kristny

- Book Type:

- Description: 1970 में रेकजाविक, आइसलैंड में जन्मी गेरदुर क्रिस्ट्नी गुद्योंसदोत्तिर एक बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न लेखिका हैं, जिन्होंने रचनात्मक लेखन की विभिन्न विधाओं में अपनी महत्त्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की है। कहानियाँ, नाटक, यात्रा-संस्मरण लिखे हैं। स्कूली बच्चों के लिए पाठ्य-पुस्तकें लिखी हैं। इन सबके साथ-साथ पत्रकार के रूप में भी विशेष ख्याति अर्जित की है। कई वर्षों तक आइसलैंड की प्रतिष्ठित पत्रिका ‘मैनलिफ़’ की मुख्य सम्पादक रहीं और फ़ैशन लाइफ़-स्टाइल के साथ-साथ समसामयिक सामाजिक विषयों पर गम्भीर विश्लेषणात्मक लेख लिखे। गैरदुर को प्रकृति से बेहद प्यार है जो उनकी ‘प्रकृति’ कविता में स्पष्ट झलकता है। वे ईश्वर की उपस्थिति को बड़ी शिद्दत के साथ प्रकृति में महसूस करती हैं। ईश्वर एक सर्जनात्मक ऊर्जा के साथ उनकी कविताओं में मौजूद है। कवि को ‘लैंगनेस’ कविता में ‘बंजर में फूटती आवाज़ों की फुसफुसाहट’ में ईश्वर का प्रतिरूप दिखाई देता है। इसी तरह एक कविता में प्रेम और ऊन से बुनी शिशु यीशु की शॉल उन स्त्रियोचित गुणों को रेखांकित करती है जिनसे वह पूरे मानवीय समाज को सम्पृक्त करना चाहती हैं। उनकी कविता ‘चियर्स’ में सृष्टि की उत्पत्ति दो रूपों में व्यंजित हुई है—एक का सन्दर्भ है ईसाई धर्मग्रन्थ जैनेसिस में आई दन्तकथा तो दूसरे का सन्दर्भ है योहान सिगुरजनसन की आइसलैंड की अत्यन्त लोकप्रिय कविता ‘द कप’।

ANDHERE SE ADAWAT

- Author Name:

Deepak Kumar

- Book Type:

- Description: Poems

Main Ruk Jaoon To Tum Chalna

- Author Name:

Dr. Sushil Siddharth

- Book Type:

- Description: Book

Rekhta Ke Aatish

- Author Name:

Haider Ali 'Aatish'

- Book Type:

- Description: "रेख़्ता क्लासिक्स" सीरीज़ उर्दू के क्लासिकी शायरों के प्रतिनिधि शायरी को नए पाठकों तक पहुँचाने के एक अनूठा प्रयास है। प्रस्तुत किताब में हैदर अली आतिश की प्रतिनिधि शायरी है जिसका संकलन फ़रहत एहसास साहब ने किया है।

Ummeed Se Banate Hain Raste

- Author Name:

Santosh Kumar Chaturvedi

- Book Type:

- Description: संतोष कुमार चतुर्वेदी के इस संग्रह की कविताएँ भूलने के खिलाफ रचनाधर्मी विपक्ष के अस्तित्ववान होने का गवाह बनती हैं। अपनी समस्त रचनाधर्मिता के साथ जहाँ विपक्ष हो, वहाँ विचारों के चौराहे अनिवार्यत: होंगे ही। सुकरात और बुद्ध से ले कर मुक्तिबोध, धूमिल और आगे भी विपक्ष की रचनाधर्मिता ने इन चौराहों को बनाते हुए और इन्हीं चौराहों पर स्वयं को बनते हुए देखा है, विकल्पहीनता के हर दौर में विकल्पों को सृजित कर सता के नशे में चूर गढ़ों और मठों को ध्वस्त किया है। कविता के पास चीजों को ‘हटकर देखने’ की आँख होती है । इस संग्रह की ज्यादातर कविताएँ इसका उदाहरण हैं। कील-कब्जे, कूड़ा करकट, पोस्टमॉर्टम, पासंग जैसी कविताएँ ‘दृश्य’ के दबाव में ‘अदृश्य’ रह गयी श्रमशीलता की महत्ता को पूरी संवेदना के साथ उजागर करती हैं। एक समूचा ‘अदृश्य’ परिवेश हमारे सामने कौंध उठता है जो ‘दृश्यता’ के भारी-भरकम तामझाम को अपने श्रम के बूते थामे हुए है। कविता के असुविधाजनक और संघर्ष भरे पथ पर हर कोई नही चल सकता। ग़ालिब नें यों ही नहीं कहा था कि ‘जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है।’ हर ‘छोटे’ और ‘बड़े’ कवि को हर दौर में हर कदम पर अपना आत्मविश्वास अर्जित करना पड़ता है, दुनियादारी के सर्वग्रासी खोल से बाहर निकल कर दुनिया का सामना करने के लिए। संतोष के कवि के पास यह आत्मविश्वास फिलवक्त है जो हिन्दी कविता के लिए आश्वस्ति की तरह है। —प्रियम अंकित

Aag Har Cheez Mein Batai Gayi Thi

- Author Name:

Chandrakant Devtale

- Book Type:

- Description: ‘आग हर चीज़ में बताई गई थी’ चन्द्रकान्त देवताले की कविताओं का एक ऐसा संग्रह है जिसमें प्रयुक्त शब्द, कठिन दुनिया को भाषा में खोलते और रचते हुए निरन्तर एक प्रश्न अपने आप से भी करते हैं कि एक हिंसक और मनुष्य विरोधी समाज में कविता कौन सा मिथ रच सकती है। ‘आग हर चीज़ में बताई गई थी’ में संकलित कविताएँ दुनिया का भयावह किन्तु चमकदार काव्यभाष्य प्रस्तुत करती हैं। ये कविताएँ अपने समय की व्याख्या भी करती हैं और पहले लिखी गई कविताओं की परम्परा में शामिल भी होती हैं। यह चन्द्रकान्त देवताले की फ़नकारी और भाषा कौशल का कमाल ही है कि इस संग्रह की कविताओं में बीसवीं सदी के अन्तिम वर्षों में आन्दोलित होती दुनिया में मनुष्य की स्थिति, उसकी पीड़ा और व्यथा का अक्स समग्रता में बिम्बित हुआ है। संग्रह की कविताएँ शब्दों की पवित्रता के बारे में विचार करती हैं और हमारे समय के अनेक मिथकों को तोड़ती भी हैं। इन कविताओं में विकट और दारुण सच्चाइयों की अवमानना के बजाय उनसे एक चुनौतीपूर्ण सम्बन्ध बनता है, जहाँ वर्तमान समय के अँधेरे अन्तरंग कोनों को प्रकाशित होते हुए देखा जा सकता है। चन्द्रकान्त देवताले इन कविताओं में किसी अन्तिम सत्य की कामना से दृश्य-यथार्थ के जटिल और अपरिहार्य ब्योरों को झूठ मानकर त्यागते नहीं, बल्कि उनका एक विलक्षण और अनिवार्य काव्य-नाटकीय रूपान्तर करते हैं जिससे ‘आग हर चीज़ में बताई गई थी’ की कविताएँ झूठे बिम्बों में ख़र्च नहीं होतीं, बल्कि अपने समय की सच्चाइयों को एक सम्पूर्णता में प्रतिबिम्बित करती हैं।

Jo Apna Haal Hai

- Author Name:

Sardar Anwar

- Book Type:

- Description: जो अपना हाल है सब अपनी हरकतों से है! दुआ किसी की नहीं बद् दुआ किसी की नहीं!!

Allama Iqbal

- Author Name:

Allama Iqbal

- Book Type:

- Description: ख़ुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक़दीर से पहले ख़ुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है माना कि तेरी दीद के क़ाबिल नहीं हूँ मैं तू मेरा शौक़ देख मिरा इंतज़ार देख हज़ारों साल नर्गिस अपनी बे-नूरी पे रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा-वर पैदा फ़क़त निगाह से होता है फ़ैसला दिल का न हो निगाह में शोख़ी तो दिलबरी क्या है सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा हम बुलबुलें हैं इस की ये गुलसितां हमारा ढूंढ़ता फिरता हूं मैं 'इक़बाल' अपने आप को आप ही गोया मुसाफ़िर आप ही मंज़िल हूं मैं

Ek Patang Anant Mein

- Author Name:

Ashok Vajpeyi

- Book Type:

-

Description:

पिछले दशकों में न केवल हिन्दी बल्कि समूचे भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य पर आलोचक, सम्पादक और संस्कृतिकर्मी के रूप में अशोक वाजपेयी की सक्रियता बहुचर्चित और ध्यानाकर्षण का केन्द्र रही है। इन्होंने इस दौरान साहस, संकल्प और खुलेपन से जो कुछ भी किया, विवादास्पद और विचारोत्तेजक सिद्ध हुआ।

अन्दर और बाहर के नक़ली भेद को अस्वीकार करते हुए अशोक वाजपेयी जीवन से प्रेमासक्त कवि हैं। उनकी कविता में चीख़-पुकार या हाहाकार नहीं है : उनके यहाँ तोड़ने का नहीं जोड़ने का गहरा संघर्ष है जिसमें शान्त पर अचूक उग्रता है। उनका यह संसार व्यापक है, उसमें माता-पिता, पूर्वजों से लेकर प्रेम, नौकरशाही की छवियाँ शामिल हैं। चालू मुहावरे के आतंक से मुक्त रहकर उन्होंने अपनी काव्यभाषा को अधिक पारदर्शी, ऐन्द्रिय और समावेशी बनाया है। हमारे निर्दय और कठिन समय में भरा-पूरा मनुष्य होना सम्भव है, ये कविताएँ इसी विश्वास को चरितार्थ करती हैं।

इन कविताओं का कवि महत्त्वाकांक्षी नहीं है लेकिन कविता में ‘किसी छोटे से सच को भी खराब नहीं जाना चाहिए’ इसकी सजगता उसमें है। विराट सत्यों से आक्रान्त समकालीन कविता में यह कविता ‘छोटे सच’ का एक विनम्र, सशक्त और अलक्षित विकल्प प्रस्तुत करती है। उनमें सच का खरापन है और उसे सँभालने-बचाने का जतन भी।

Kavi ka shahar

- Author Name:

Rakesh Mishra

- Book Type:

-

Description:

ग्राम, शहर, प्रकृति और प्रेम इन कविताओं में बराबर-बराबर मात्रा में है और उनकी अपनी-अपनी पीड़ाएँ भी। यानी कवि की आँख हर कहीं खुली है और कोई भी ऐसा दृश्य जो मानवीय विडम्बना को धारण किए हुए है—उनकी कलम से अछूता नहीं रहता। दुख हर कहीं है, देह में भी और धरती में भी। जितना खोदो, जहाँ तक खोदो, दुख ही दुख। ये कविताएँ इसी खुदाई में निकला खनिज हैं।

कवि अगर इस दुनिया में उन लोगों को देख पाता है जो ‘मरने के काम पर हैं’ तो कहना चाहिए कि उन्हें मौजूदा सभ्यता के बहुत भीतर की किसी व्याधि का भी पता है, जिसने जीवन और संसार को यातना और मृत्यु की एक मशीन-भर बना छोड़ा है। ‘पुताई वाले लड़के’ कविता में भी उनकी यह तीक्ष्ण दृष्टि दिखाई पड़ती है। बेहद चित्रात्मक इस कविता में वे जब बताते हैं कि ‘घड़ी किसी के पास नहीं/पुताई के क्षेत्रफल से नापते हैं/समय’ तो यह जैसे हमारे इस समय की तमाम विद्रूपताओं पर एक टिप्पणी मालूम पड़ती है।

‘जब तक हम जान पाते/क्यों हुआ था पिछला युद्ध/उससे पहले ही शुरू हो जाता है। अगला युद्ध’—‘युद्ध’ शीर्षक कविता की ये पंक्तियाँ सभ्यता-समीक्षा की इसी प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाती हैं जो राकेश मिश्र के इस नए संग्रह की लगभग सभी कविताओं का उद्देश्य है।

ये कविताएँ अपनी विषयवस्तु में जीवन और सभ्यता के एक बड़े फलक को समेटती हैं, और हर बिन्दु से मानवीय मूल्यों के अभाव को रेखांकित करती हुईं हमें आत्मनिरीक्षण के लिए उकसाती हैं। एक कविता में वे चेताते भी हैं कि ‘नहीं बोलने की आदत/धीमे से छीन लेती है/सुनने की शक्ति भी।’

Dakchal Samay Par Rekh

- Author Name:

Krishnamohan Jha 'Mohan'

- Book Type:

- Description: कृष्णमोहन झा 'मोहन' जीवनक जाहि मोड़ पर अपन बेस अनुभवी कनहा पर कविता केँ उठाक' मैथिली साहित्यक दुनिया मे प्रवेश कयलनि ओइ उमेर तक अबैत-अबैत सामान्य कवि हाँफ' लगैत अछि आ बेसी सँ बेसी अपना केँ दोहराब' लगैत अछि; मुदा मोहन जीक पहिल संग्रह 'ग्लोबल गाम सँ अबैत हकार' पढ़िक' बुझायल जे अपन युगक प्रश्न सँ गाँथल एवं राजनीतिक रूप सँ सचेत ओ एक टा एहेन प्रश्नाकुल कवि छथि जिनक चेतना ग्लोबल सँ ल'क' लोकल धरिक गूँज-अनुगूँज सुनबा लेल उत्सुक छनि।... ओइ दृष्टि सँ ई दोसर संग्रह हिनक पहिल संग्रहक विस्तार एवं पूरक प्रतीत होइत अछि। आइ कविता आ ओकर परिसर मे जे नाना प्रकारक विमर्शक हल्ला सुनाय पड़ैत अछि ओकर अइ संग्रह मे अनुपस्थिति एवं तकरा जगह पर भूमण्डलीकृत दुनिया मे गाम-घरक करुण नियति केँ अनुरेखित करब कृष्णमोहन जीक राजनीतिक समझ छियनि। एकैसम शताब्दीक तेसर दशकक आरंभ मे जीवन-स्थिति तँ एहेन विकट बनि गेल छै जे हिनका सदति 'सोहारीक त'र सँ बजार हुलकी' दैत देखार दै छनि। अइ विध्वंसक वास्तविकताक आगू हिनक कवि बेसी आशावादी बन' मे समर्थ नइँ छनि, मुदा किछु बरख पहिने हकार बनिक' जे दुख लोकक जीवन मे प्रवेश कयने छल ओकर चाँगुर सँ दकचल समय पर अपन रेख खिंचबाक प्रयत्न अइ संग्रहक कविता मे लक्षित कयल जा सकैत अछि। दूरसंचारक विस्फोटक कारणें आइ जीवनक सब क्षेत्र मे एक टा अरुचिकर एकरूपता व्याप्त अछि, जइ सँ कवितो बचल नहि अछि। बिनु अनुभवक एक टा रेडीमेड काव्यबोध प्राय: कविक रचना मे हेलैत देखार दैत अछि। खुशीक बात ई जे कृष्णमोहन झा 'मोहन' अनुभूत संसार सँ अपन अभिव्यक्ति केँ मार्मिक ओ प्रामाणिक बनबैत छथि एवं समकालीन मैथिली कविता केँ अपना तरहें समृद्ध करैत छथि। —कृष्णमोहन झा, सिलचर

Andhere Mein Buddha

- Author Name:

Gagan Gill

- Book Type:

-

Description:

उनींद, अवसाद, शोक, स्मृतियाँ, आत्मा के ख़ाली पात्र को भरता एकान्त और उसे वापस सोख लेता अकेलापन, मृत्यु, बिछोह और दुख, ‘अँधेरे में बुद्ध’ की कविताएँ ऐसे ही तत्वों से बनी हैं। ये कविताएँ जितनी अपने बारे में हैं उतनी ही दूसरों के बारे में, और उन चीज़ों के बारे में जो सबकी हैं, जैसे सपने, जैसे हताशाएँ, जैसे पीड़ा।

ये कविताएँ अपने आधे सिर के दर्द के साथ कभी ईश्वर से संवाद करती हैं, कभी अपनी देह से, कभी-कभी उन लोगों से भी जो चले गए, लेकिन जो हमारी देह की किसी टीसती नस में अभी भी जीवित बहते हैं।

ये कविताएँ उन ततैयों के बारे में भी हैं जो जीवन की दीप्ति में प्रकाशमान हमारे माथों के भीतर चुपचाप बैठे रहते हैं, और व्यर्थताबोध की किसी तीखी कौंध में अचानक भन्नाने लगते हैं, और बेशक उनके बारे में भी जो चुप बैठते ही नहीं, रात-दिन भन्नाते ही रहते हैं—हर साँस पर और तेज़।

दुख के खोटे सिक्के को बचाने को व्याकुल इन कविताओं में प्रेम का दुख भी है, आत्मा और देह के दुख भी हैं, इतिहास के दुख भी हैं, जीवन की दैनिंदिनी की मशीन से झरते दुख भी हैं...और वह दुख भी है जो बस इसीलिए होता है, क्योंकि हम होते हैं, जिसे बुद्ध ने देखा।

Main Shayar Badnaam

- Author Name:

Anand Bakhshi

- Book Type:

- Description: Awating description for this book

Mere Manch Ki Sargam

- Author Name:

Piyush Mishra

- Book Type:

-

Description:

जब होश सँभाला तो मैं सन् 1990 में अपने थियेटर ग्रुप 'एक्ट-वन आर्ट ग्रुप, नई दिल्ली' की बाँहों में था। उससे पहले अगर कुछ याद है तो चंद उँगलियों पर गिने जानेवाले दोस्त जो एक हथेली में ख़र्च हो जाएँगे, प्लस टू के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली में प्रवेश, सन् 1983 से 1986 तक वहाँ का प्रवास, 'हैमलेट', 'नेक्रासोव' और 'मैन इक्वल्स मैन', स्व. फ्रिट्ज बेनेविट्ज नाम के गुरु और श्री रंजीत कपूर और श्री नसीरुद्दीन शाह जैसे सम्मानित सीनियरों से मुलाक़ात, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में 18 दिन की पेशेवर हवाखोरी, 1989 में मुंबई कूच और 1990 में दिल्ली वापसी। और उसके बाद 'एक्ट-वन' से निकाह, उससे तलाक़ और फिर से निकाह।

इस संकलन में मेरी व्यक्तिगत शायरी या सिनेमा के गीत नहीं हैं। ये सिर्फ़ मेरे थियेटर के गीत हैं जिनको संगीतबद्ध या कम्पोज़ किया जा चुका है। इस संकलन में ये अपने ‘ओरिजिनल फ़ार्म' में हैं और इन पर मुझसे ज़्यादा मेरे उन करोड़ों दोस्तों का हक़ है जिनकी बढ़ती हुई तादाद से मेरा ख़ुदा भी मुझे नहीं बचा सकता।

बहरहाल ये गीत उस दौर के नाम जिसमें मैंने बड़ा होना सीखा...।

...उन सबके नाम जिनको धोखा देकर मैंने ये जाना कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।

...उन सबके नाम जिनसे मिले धोखे ने मुझे माफ़ी देने के महान गुण से परिचित कराया!

Siya-Piya Katha

- Author Name:

Ushakiran Khan

- Book Type:

-

Description:

सीता-कथा राम के पश्चाताप-विगलित विलाप पर पूर्णता पाती है। वही राम जिन्हें पाकर सीता ने अपने होने को सार्थक समझा, वही राम जिनके पीछे-पीछे वे चौदह वर्षों के लिए वन जाने को साथ हो लीं, और जिनके महान, लोकोपकारी उद्देश्य के लिए उन्होंने रावण की लंका में बन्दी-जीवन व्यतीत किया। वही राम सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद लोक-भय के चलते उन्हें पुनः वनगमन करा देते हैं। वही राम फिर उस स्वाभिमानिनी सीता के लिए विलाप करते हैं जो उनके राजवंश को दो वीर-पुत्र देकर हमेशा के लिए चली जाती है।

सीता की कथा मर्यादा कही जाने वाली नैतिक-सामाजिक संरचनाओं के पुरुष-केन्द्रित संस्थानीकरण की सीमाओं की कथा भी है। कितना सहज है पुरुषों की तमाम पौरुष-प्रतिष्ठापक गतिविधियों की सबसे तीखी नोक का स्त्री के मर्मस्थल में कार बिंध जाना। सिय पिय कथा की सीता कहती हैं :

गड़ता है काँटा/अनेकानेक हीन-भाव का/अधैर्य का/ संशय का/और अन्ततः अस्तित्व का राजा राम/आज मैं करती हूँ मुक्त/बिला रही हूँ माटी में

यह उस स्त्री का अन्तिम कथन है जो अपने प्रेम और समर्पण भाव की गहनता के कारण पुरुष के तथाकथित मर्यादा-तंत्र को प्रश्नांकित नहीं करती, बस उसके बीच से सिर तानकर निकल जाती है। यही पुरुष के बल-वैभव पर उसकी टिप्पणी है, यही उसका प्रतिरोध है। लेकिन राम का विलाप उसकी उपलब्धि नहीं, क्योंकि प्रतिशोध उसका ध्येय नहीं। सिय पिय कथा की सीता पश्चाताप-दग्ध राम को पुनः यह कहने आती हैं :

जब राजधर्म पसरेगा/बनकर अन्धकार/सीता का प्रेम प्रकट होगा/सीता ही होगी समाहार

यह खंडकाव्य इसी सीता की महिमा का गान करते हुए हमारे बाहुबली वर्तमान में स्त्री-तत्व की आवश्यकता की ओर इंगित करता है।

Tumhen Saunpta Hun

- Author Name:

Trilochan

- Book Type:

-

Description:

पिछले कुछ वर्षों में हिन्दी कविता के परिदृश्य में त्रिलोचन की कविता का महत्त्व असाधारण रूप से बढ़ा है। यह एक दिलचस्प तथ्य है कि इस महत्ता की स्वीकृति में पेशेवर साहित्य मर्मज्ञों और तथाकथित अकादमियों का योगदान न के बराबर रहा है। अगर पिछले कुछ वर्षों की लघु-पत्रिकाएँ उठाकर देखा जाए तो यह स्पष्ट लगेगा कि युवा कवियों ने अपने समय की सांस्कृतिक जड़ता के ख़िलाफ़ त्रिलोचन की रचनाशीलता में एक नई ताज़गी और ऊर्जा का अनुभव किया है, अपने समय की रचनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी रचनाएँ एक योद्धा के रूप में उनके सामने उभरीं। ‘तुम्हें सौंपता हूँ’ उनकी कविताओं का एक विशिष्ट संग्रह है, जिसमें उनकी सन् 1935 से 83 तक विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कविताएँ शामिल हैं। इतने लम्बे कालक्रम में बिखरी इन कविताओं में आप कवि के रचनात्मक विकास की अनेक मंज़िलों से साक्षात्कार करेंगे। वास्तव में त्रिलोचन की कविताएँ दु:खों और विपदाओं के अपार समुद्र में मानवीय सौन्दर्य, प्रेम, आशा और स्वप्न का एक ऐसा घनीभूत पुंज हैं जो हमारे भीतर जीवन के प्रति अगाध विश्वास जगाता है। छोटी-

बड़ी इक्यासी कविताओं का यह संग्रह कवि के व्यक्तित्व के कुछ ऐसे आयामों को भी सामने लाता है, जिनसे हिन्दी जगत प्राय: अपरिचित ही रहा है।

इस संग्रह के शान्ति पर्व वाले खंड में त्रिलोचन के चार काव्य रूपक भी शामिल किए गए हैं जो उन्होंने दूसरे महायुद्ध के नरसंहार की पृष्ठभूमि में लिखे थे। जीवन को विध्वंस की आग में झोंकनेवाली शक्तियों के ख़िलाफ़ त्रिलोचन की कविताएँ किसी गुरिल्ला सैनिक की तरह हमारे भीतर प्रवेश करती हैं। यह उनकी कविताओं का ऐसा प्रतिनिधि संग्रह है जिसमें पूर्व संकलनों की कोई कविता भरसक नहीं आने पाई है।

Kavita Mein Banaras

- Author Name:

Rajeev Singh

- Book Type:

-

Description:

ग़ालिब उसे हिन्दुस्तान का क़ाबा कहते हैं, तो कबीर कहते हैं, ‘चोवा चंदन अगर पान, घर घर सुमृति होत पुरान’, तुलसी के लिए वह ‘परमारथ की खान’ है। भारतेन्दु के लिए वहाँ के ‘लोग निकम्मे भंगी गंजड़, लुच्चे बे-बिसवासी’ हैं तो बेढब बनारसी कहते हैं कि बनारस की कोई शान ही नहीं रह जाएगी जिस दिन गलियों में पान की दुकानें नहीं दिखेंगी। श्रीकान्त वर्मा की काशी में ‘जिस रास्ते जाते हैं शिव, उसी रास्ते आता है शव’, तो वली दकनी का दिल जोगी बनकर इसी बनारस में वास करना चाहता है।

यह काशी है, वाराणसी, बनारस जिसे दुनिया के प्राचीनतम नगरों में गिना जाता है। यह अपनी विलक्षणताओं से हर किसी को आकर्षित करता है। भौतिक सुखों से उकताए यूरोप-अमेरिकावासियों से लेकर मोक्ष और अध्यात्म को जीवन का लक्ष्य मानने वाले अनपढ़ ग्रामीण भारतीयों तक।

कवि, लेखक, कलाकार, फ़िल्मकार भी उसके लगभग रहस्यमय आकर्षण में बिंधे उसकी तरफ़ खिंचे चले जाते हैं। संसार में बहुत ही कम ऐसे शहर होंगे जो कविताओं, फ़िल्मों और कलाओं में एक मिथक की तरह बार-बार आते रहते हैं। वे सिर्फ़ शहर नहीं होते, मानव की वृहत् इतिहास यात्रा के पड़ाव होते हैं। बनारस भी उन्हीं में से एक है जिसकी साक्षी है यह पुस्तक।

इसमें उन कविताओं को इकट्ठा किया गया है, जो अलग-अलग भाषाओं के कवियों ने अपने-अपने समय के बनारस को देख और जी कर लिखीं। लगभग छह सौ साल का विराट समय-पट्ट और उस पर अंकित ये कविताएँ!

इन कविताओं से गुज़रना बनारस के इतिहास और संस्कृति के साथ-साथ उसके अव्याख्येय और कालातीत सौन्दर्य से साक्षात्कार करना भी है। कबीर, रैदास, भारतेन्दु, प्रसाद, शमशेर, त्रिलोचन, श्रीकान्त वर्मा, केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी, ज्ञानेन्द्रपति, अष्टभुजा शुक्ल और व्योमेश शुक्ल सहित उनतालीस हिन्दी कवियों और वली दकनी, ग़ालिब, अकबर इलाहाबादी और नज़ीर बनारसी सहित पन्द्रह उर्दू शायरों के साथ बांग्ला के राजा जयनारायण घोषाल, शंखघोष और विश्वप्रसिद्ध स्पेनिश कवि होर्हे लुईस बोर्हेस की कविताएँ इसमें शामिल हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि बनारस-प्रेमी पाठकों के लिए यह एक दस्तावेज़ी और संग्रहणीय पुस्तक है।

Pakistani Urdu Shayari Vol. 3

- Author Name:

Narendra Nath

- Book Type:

-

Description:

भारत के मुक़ाबले पाकिस्तान में रचनाकारों के सामने कहीं ज़्यादा चुनौतियाँ रही हैं। ‘पाकिस्तानी उर्दू शायरी’ शृंखला के सम्पादक इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि हिन्दुस्तान में जिस विद्रोह को हेडलाइन बनाया जा सकता है, पाकिस्तान में उसी विद्रोह को वर्ग पहेली के गुप्तार्थों की तरह रचना में छिपाया जाता है। इसलिए वहाँ के लेखकों-शायरों ने अपने तर्ज़े-बयाँ को ऐसे तराशा है कि जो कहना था, वह तो कहा ही गया, उससे कविता का मेयार भी उठा।

‘पाकिस्तानी उर्दू शायरी’ शीर्षक यह शृंखला और इसमें शामिल रचनाएँ बताती हैं कि उधर के शायरों ने अपनी राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे अपनी कहन को और ज़्यादा असरदार, ज़्यादा मारक और अचूक बनाया है।

इनमें से अनेक नाम हिन्दी पाठक के लिए नये होंगे, क्योंकि ऐसे लोग कुछ ही हैं जिनकी रचनाएँ हिन्दी लिप्यंतरण में इधर आईं और मक़बूल हुईं। इस शृंखला का उद्देश्य ही दरअसल पाकिस्तान के उन शायरों को हिन्दी समाज तक पहुँचाना है जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जो अभी तक किसी हिन्दी संकलन में नहीं आ पाए।

यह शृंखला और इसमें शामिल रचनाएँ यह भी बताती हैं कि बँटवारे के बावजूद भारत और पाकिस्तान का आधारभूत ‘ईथॉस’ एक ही है; कितने शे’र, कितनी नज़्में बिना बाधा के अपने बिम्बों और रूपकों के साथ हमारी अपनी कविताओं के साथ आ बैठती हैं। इस खंड में बारह शायरों की ग़ज़लें, नज़्में और फुटकर शे’र शामिल हैं।

Hansti Hui Laraki

- Author Name:

Nirmala Thakur

- Book Type:

-

Description:

निर्मला ठाकुर की कविताएँ यह कहना चाहती हैं कि अनुभव रचना का एक ज़रूरी तत्त्व है। जीवनानुभव की रोशनी में बाहरी दुनिया को देखते हुए उन्होंने कविताओं को आकार दिया है। 'हँसती हुई लड़की' का केन्द्रीय सरोकार स्त्री है। स्त्री की बहुतेरी छवियाँ हैं। यहाँ जीवन का मार्मिक विस्तार है। ‘रूप—कई रूप’ कविता में ’नन्ही/मुन्नी दँतुली में हँसी—दूध की' से लेकर सन्ध्या की देहरी तक आ पहुँची स्त्री-जिजीविषा का वर्णन है। निर्मला ठाकुर ने बहुत संजीदगी के साथ आधी आबादी के संघर्षों व स्वप्नों को चित्रित किया है। ‘औरत की दुनिया’ इस सन्दर्भ में ख़ासतौर पर पढ़ी जानी चाहिए।

इन कविताओं का सशक्त पक्ष है ‘अबूझ की समझ’। यही कारण है कि इनमें सुसंवेद्य पारदर्शिता है। ‘बर्तन माँजती हुई स्त्री की फलश्रुति है—इधर देखो/मुखातिब हो ज़रा हमसे/मुख पर कौन सी छाया घनेरी/लिए बैठी हो/उठो न/चेहरा इधर कर/ऊपर उठाओ/समय का दर्पण तुम्हारे सामने है।’ कवयित्री ने स्त्री-जीवन के कोलाहल और अकेलेपन की शिनाख़्त की है।

रिश्ते, प्रकृति, रूपबोध व जनजीवन आदि कविताओं में शामिल हैं। 'स्वर्ग सुख' कविता पढ़कर निराला की वह ‘तोड़ती पत्थर’ याद आ सकती है। ‘जो करना’ आत्मकथात्मक है और बेहद मार्मिक।

भाषा-शिल्प की सहजता में विन्यस्त ये कविताएँ एक संवेदनशील मन का आईना हैं।

Digant

- Author Name:

Trilochan

- Book Type:

-

Description:

‘दिगंत’ में कवि त्रिलोचन के कुछ सॉनेट संकलित हैं। हिन्दी में सॉनेट तो प्रसाद, पन्त, निराला आदि अन्य कवियों ने भी लिखे हैं, लेकिन त्रिलोचन ने सॉनेट के रूप में विविध प्रकार के नए प्रयोग कर सॉनेट को हिन्दी कविता में मानो अपना लिया है। जीवन के अनेक प्रसंगों की मार्मिक और व्यंग्यपूर्ण अभिव्यंजना इन कविताओं में हुई है।

त्रिलोचन के सॉनेटों की भावभूमि छायावाद नहीं है, और न प्रयोगवादी ही, यद्यपि भाषा, लय और विन्यास सर्वथा नवीन और चमत्कारपूर्ण हैं। जीवन के वैषम्यों की गहरी चेतना होने के कारण ही त्रिलोचन का दृष्टिकोण आशावादी है और उन्होंने अपनी अनुभूतियों को नई भाषा में ढालकर तीखी अभिव्यक्ति दी है जो सीधे हृदय पर चोट करती है।

—शिवदान सिंह चौहान

Customer Reviews

0 out of 5

Book

Be the first to write a review...