Pracheen Bharat Ke Kalatmak Vinod

Author:

Hazariprasad DwivediPublisher:

Rajkamal Prakashan SamuhLanguage:

HindiCategory:

Language-linguistics0 Ratings

Price: ₹ 476

₹

595

Available

“भारतवर्ष में एक समय ऐसा बीता है जब इस देश के निवासियों के प्रत्येक कण में जीवन था, पौरुष था, कौलीन्य गर्व था और सुन्दर के रक्षण-पोषण और सम्मान का सामर्थ्य था। उस समय के काव्य-नाटक, आख्यान, आख्यायिका, चित्र, मूर्ति, प्रासाद आदि को देखने से आज का अभागा भारतीय केवल विस्मय-विमुग्ध होकर देखता रह जाता है। उस युग की प्रत्येक वस्तु में छन्द है, राग है और रस है।’’ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी की प्रस्तुत कृति उसी छन्द, उसी राग, उसी रस को उद्घाटित करने का एक प्रयास है। इसमें उन्होंने गुप्तकाल के कुछ सौ वर्ष पूर्व से लेकर कुछ सौ वर्ष बाद तक के साहित्य का अवगाहन करते हुए उस काल के भारतवासियों के उन कलात्मक विनोदों का वर्णन किया है जिन्हें जीने की कला कहा जा सकता है। काव्य, नाटक, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला से लेकर शृंगार-प्रसाधन, द्यूत-क्रीड़ा, मल्लविद्या आदि नाना कलाओं का वर्णन इस पुस्तक में हुआ है जिससे उस काल के लोगों की ज़िन्दादिली और सुरुचि-सम्पन्नता का परिचय मिलता है।

ISBN: 9788126704408

Pages: 171

Avg Reading Time: 6 hrs

Age: 18+

Country of Origin: India

Recommended For You

Ghanti To Bajani Hai

- Author Name:

Prabhash Joshi

- Book Type:

-

Description:

‘घंटी तो बजनी है’ में पत्रकारिता के शिखर-पुरुष प्रभाष जोशी के ‘जनसत्ता’ का प्रधान सम्पादक पद छोड़ने के बाद से नवम्बर 2009 में उनके देहावसान तक लिखे गए लेखों को संकलित किया गया है। ‘कागद कारे’ की उनकी अंतिम टिप्पणी ‘पच्चीस साल बाद भी’ इस पुस्तक में शामिल है जिसे यहाँ उनकी हस्तलिपि में भी प्रकाशित किया गया है।

गांधीवादी सोच के पैरोकार प्रभाष जोशी ने बहैसियत पत्रकार न सिर्फ़ हिन्दी पत्रकारिता की विश्वसनीयता को नए शिखरों पर पहुँचाया, बल्कि एक विचारक के रूप में समय-समय पर राजनीतिज्ञों और समाज को चेताया भी। इस पुस्तक में शामिल लेखों को पढ़ते हुए हम न सिर्फ़ उनके सरोकारों से परिचित होते हैं, बल्कि अपने समय और उसकी समस्याओं को कैसी संतुलित दृष्टि से देखना-समझना और लिखना चाहिए, यह भी सीख पाते हैं।

देश की आर्थिक दशा, उदारीकरण, जम्मू-कश्मीर, नर्मदा बचाओ आन्दोलन आदि विषयों के अलावा इस पुस्तक में तसलीमा नसरीन और मक़बूल फ़िदा हुसैन के ख़िलाफ़ कट्टरपंथियों के अभियान पर लिखे उनके आलेख भी शामिल हैं। क्रिकेट-विषयक टिप्पणियाँ तो हैं ही।

‘हम तो इतिहास के ढिंढोरची हैं, निर्माता नहीं’ शीर्षक एक साक्षात्कार भी इस संकलन का हिस्सा है जिसमें उन्होंने अपनी पत्रकारिता, पत्रकारिता में राजनीतिक दखल, सम्पादक की स्वतंत्रता व अन्य मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं।

Bhakti Andolan Aur Bhakti Kavya

- Author Name:

Shivkumar Mishra

- Book Type:

-

Description:

प्रस्तुत पुस्तक का सम्बन्ध भक्ति-आन्दोलन और भक्ति-काव्य से है, भक्ति-आन्दोलन के मूल में जनता के दुःख-दर्द ही हैं और उन दुःख-दर्दों को बड़ी जीवन्त मानवीयता के साथ उभरने, उनसे एकमेक होकर सामने आने में ही भक्ति-आन्दोलन की शक्ति को देखा जा सकता है। अनुमान कर सकते है कि तीन शताब्दियों से भी अधिक समय तक अपने पूरे वेग के साथ गतिशील होनेवाले इस भक्ति-आन्दोलन में जनता के ये दुःख-दर्द कितनी गहरी संवेदनशीलता के सान्निध्य में उभरे होंगे। भक्तिकाव्य में, उसके रचनाकारों में, अन्तर्विरोध भी हैं, उनकी सीमाएँ भी हैं। पुस्तक में उनकी चर्चा भी की गई है।

हम भक्तिकाव्य जैसा काव्य आज नहीं चाहते, पर जिन मूलवर्ती गुणों के कारण भक्ति कविता कालजयी हुई, वे गुण ज़रूर उससे लेना चाहते हैं, और इन गुणों के नाते ही हम उसे साथ लेकर चलना भी चाहते हैं।

पुस्तक में निबन्धों में पुनरुक्ति भी मिल सकती है। अलग-अलग समय में लिखे गए निबन्ध ही मिल-जुलकर यह किताब बना रहे हैं। इनमें से कबीर, सूर तथा भक्ति-आन्दोलन से जुड़े निबन्ध प्रकाशित भी हो चुके हैं। यहाँ वे कुछ संशोधित परिवर्द्धित रूप में फिर से प्रकाशित हो रहे हैं। मलिक मुहम्मद जायसी, तुलसी, भक्ति-आन्दोलन का पहला निबन्ध अप्रकाशित है। वे यहाँ पहली बार ही प्रकाशित हो रहे हैं। नानकदेव तथा गुरु गोविन्द सिंह पर लिखे निबन्ध भी अप्रकाशित हैं। ये विशेष अवसर के लिए लिखे गए निबन्ध थे, किन्तु किताब के विषय की सीमा में आ सकने के नाते उन्हें भी समेट लिया गया है। भक्ति-आन्दोलन सम्बन्धी निबन्धों में प्रमुखतः के. दामोदरन, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा गजानन माधव मुक्तिबोध के विचारों को ही रेखांकित किया गया है।

Adhyatmik Guruon Ke Prerak Vichar

- Author Name:

Swati Gautam

- Book Type:

- Description: अध्यात्म का अर्थ है—स्वयं का अध्ययन। धर्म का अर्थ है— कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण और जो धारण करने योग्य है, जिसे सभी मनुष्यों को धारण करना चाहिए। धर्म-अध्यात्म हमें ऐसी शक्ति की ओर ले जाते हैं, जो हमारी आस्तिकता को मजबूत बनाती है। जो ईश्वर में विश्वास करे, वह आस्तिक होता है। वही आस्तिकता जब मजबूत होती है, तब व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ता है और एक ऐसी शक्ति में विश्वास करता है, जो ऊर्जा का केंद्र है, जो हमारे जीवन का केंद्रबिंदु है। भारत आध्यात्मिक विभूतियों का केंद्र रहा है। चाहे रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, रमण महर्षि, अखंडानंद सरस्वती हों—मानवकल्याण के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करनेवाले इन दिव्य प्रेरणापुंजों ने मानव जीवनमूल्यों की स्थापना के लिए जो वाणीरत्न दिए, वे सबके लिए वरेण्य हैं, अनुकरणीय हैं। इन्हें जीवन में उतारकर हम एक सफल-सार्थक-समर्पित जीवन जी सकते हैं। भारतीयता के ध्वजवाहक विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरुओं के प्रेरक वचनों का यह संकलन हमें जीवन के हर अवसर पर प्रेरणा देगा, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

Agyeya Ka Kavya

- Author Name:

Pranay Krishna

- Book Type:

- Description: अज्ञेय को बहुधा व्यक्तिवादी या अस्तित्ववादी कहा जाता है। यह तय है कि अज्ञेय व्यक्तित्व को मूलगामी मानते थे, न कि सामाजिक सम्बन्धों का उत्पाद; व्यक्तित्व को अनन्यता, अद्वितीयता, मौलिकता वगैरह को उन्होंने भारी महत्त्व दिया। अस्तित्वाद की भी इसमें एक भूमिका थी। महत्त्व की बात लेकिन यह है कि उनका व्यक्तित्ववाद भी प्रबुद्ध बुर्जुआ व्यक्तिवाद ही था जिसमें लोकतंत्र, आधुनिकता, धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार के प्रति प्रतिबद्धता निहित थी। सांस्कृतिक व्यक्तित्व होने के नाते ही व्यक्तिगत सम्बन्धों में भारत के बड़े पूँजी घरानों से जुड़ने के बावजूद वे एक अकेलापन भी भोगते हैं। यह अकेलापन दुतरफ़ा है। समाज के जिस तबके में उनका जीवन बसर होता है, उसके सम्बन्ध कृत्रिम हैं। दूसरी ओर उनकी दृष्टि में व्यापक जनसमाज की ‘भीड़’ और कोलाहल में व्यक्ति की निजता का कोई मोल नहीं।

Premchand : Kahani Ka Rahanuma

- Author Name:

Zafar Raza

- Book Type:

-

Description:

प्रेमचन्द की रचनाएँ आधुनिक भारत को समझने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हैं, क्योंकि उन्हीं के समय से भारतीय पुनर्जागरण का प्रारम्भ होता है, जिसके पैरों की आहट उनकी रचनाओं में महसूस होती है। राष्ट्रीय जीवन की परिवर्तनशीलता, क्रिया-प्रतिक्रिया, प्रगति एवं प्रतिक्रियावादिता, धर्म तथा मानवता की परछाइयाँ प्रेमचन्द की रचनाओं में झलकती हैं। प्रेमचन्द की अनुभूति नदी के किनारे खड़े किसी दर्शक के समान नहीं है वरन् उन्होंने राष्ट्रीय जीवन के गहरे पानी में उतरकर समस्याओं से बोझिल नैया को किनारे जाने में अपने सहयोगियों का हाथ बँटाया

था।...प्रेमचन्द के विषय में विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। किसी विचार में प्रेमचन्द प्राचीन भारत का गौरवगान करते हैं। कोई उन्हें किसानों तथा मज़दूरों का साथी बताता है, किसी के विचार में प्रेमचन्द गांधीवादी हैं, कोई उन्हें साम्यवादी कहता है। आधुनिक वैज्ञानिक तथा भौतिक स्रोतों को जीवन का आधार माननेवालों को प्रेमचन्द में पाश्चात्य चिन्तन दीख पड़ता है। कोई उनकी चर्चा आधुनिक भारतीय संवेदना की आधारभूमि मानता है। इस रंगारंगी में यह पुस्तक प्रेमचन्द के अध्ययन एवं अध्यापन को अधिक व्यापक करने के विचार से अपने मन्तव्य प्रस्तुत करती है।

Hindi Kavya Chintan Ke Mooladhar

- Author Name:

Yogendra Pratap Singh

- Book Type:

-

Description:

वैश्विक परिदृश्य की ओर बढ़ती हिन्दी भाषा के अपने काव्य-चिन्तन के मूलाधार का न होना स्वयं में चिन्ताजनक सन्दर्भ है। आठवीं शती में प्रारम्भ होनेवाली आज की इस राष्ट्रभाषा के रचनात्मक साहित्य का मूल्यांकन या तो भारतीय संस्कृत भाषा साहित्य के काव्यशास्त्रीय मानकों पर दृष्टि डालने के लिए विवश करता है या फिर विदेशी साहित्य सिद्धान्तों की ओर दृष्टि दौड़ते हैं। राष्ट्रभाषा हिन्दी की कविता के लिए यह कितना लज्जाजनक है। देश-भर के विश्वविद्यालयों से जुडी भारतीय हिन्दी परिषद संस्था की राष्ट्रीय संगोष्ठियों में डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, डॉ. नागेन्द्र, डॉ. भागीरथ मिश्र आदि विद्वान इस विषय पर बार-बार प्रश्न उठा चुके हैं किन्तु अभी तक इस दिशा में किए गए प्रयास सार्थक नहीं हो पाए।

इस प्रश्न के सन्दर्भ में यहाँ यदि यह कहा जाए कि ‘हिन्दी काव्य चिन्तन के मूलाधार’ शीर्षक ग्रन्थ हिन्दी की अपनी अस्मिता से जुड़े अपने नए मानकों की तलाश तथा हिन्दी भाषा की प्रकृति एवं उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ इतिहासबोध तथा संस्कृति को गहराई से देखने का एक मौलिक सन्दर्भ है। हिन्दी काव्य-चिन्तन की दिशा में निश्चित ही उसकी मौलिकता की प्रस्तुति को रखने, देखने, विश्लेषित करते हुए नए रूप में निष्कर्षबद्ध करने का यह सर्वथा नवीन प्रयास है।

Bharat Ki Bhasha Samasya

- Author Name:

Ramvilas Sharma

- Book Type:

-

Description:

style="text-align: left;">भारत की भाषा-समस्या एक ज्वलन्त राष्ट्रीय समस्या है। सुप्रसिद्धप्रगतिशील आलोचक और विचारक डॉ. रामविलास शर्मा के अनुसार यह ‘विशुद्ध भाषा-विज्ञान कीसमस्या’ नहीं बल्कि ‘बहुजातीय राष्ट्र के गठन और विकास की ऐतिहासिक-राजनीतिक समस्या’ है।

स्वाधीनता के तीन दशक बाद भी अगर यह समस्या ज्यों-की-त्यों बनी है तो सम्भवतः इसलिए कि उनकी तरह औरों ने भी इस समस्या को इसके वास्तविक और व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने का प्रयास नहीं किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में रामविलास जी ने भाषा-समस्या के विभिन्न पक्षों की विस्तार से चर्चा की है तथा इस बात पर बल दिया है कि सबसे पहले अंग्रेज़ी के प्रभुत्व को समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि वह भारत की सभी भाषाओं पर साम्राज्यवादियों द्वारा लादी हुई भाषा है। भारत की भाषा-समस्या के हल के लिए वह ‘अनिवार्य राष्ट्र-भाषा’ नहीं, बल्कि सम्पर्क भाषा की बात करते हैं जो हिन्दी ही हो सकती है। हिन्दी के जातीय स्वरूप की चर्चा के सन्दर्भ में वह यह स्पष्ट करते हैं कि हिन्दी और उर्दू में ‘बुनियादी एकता’ तथा हिन्दी की जनपदीय बोलियाँ परस्पर-सम्बद्ध हैं। भाषा-समस्या पर भारतीय जनता का सामाजिक और सांस्कृतिक भविष्य निर्भर करता है, इसलिए वह इसे आवश्यक मानते हैं कि ‘हम अपने बहुजातीय राष्ट्र की विशेषताएँ पहचानें, इस राष्ट्र में हिन्दी-भाषी जाति की भूमिका पहचानें।’

इस पुस्तक में दिए गए उनके अकाट्य तर्क समस्या को समझने की सही दृष्टि ही नहीं देते, समस्या-समाधान की दिशा में मन को आन्दोलित भी करते हैं।

Dwivediyugeen Aakhyan Kavya

- Author Name:

V. Gangadharan

- Book Type:

-

Description:

द्विवेदीयुगीन आख्यान-काव्यों में रूढ़िवादी सामाजिक बन्धनों के प्रति विद्रोह, वर्तमान जीवन-पद्धति के विरुद्ध असन्तोष एवं संकुचित मनोवृत्ति के प्रति आक्रोश पाया जाता है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस काल में सामाजिक क्रान्ति पर विशेष बल दिया गया। फलत: लोगों में एकता, सेवा, त्याग और बलिदान की भावना ने काव्य में शिवत्व की स्थापना की। इन्हीं कारणों से तत्कालीन आख्यान-काव्यों में साम्प्रदायिक सामंजस्य, अछूतोद्धार, धर्म एवं जाति के भेदभाव को मिटाने का यथाशक्ति प्रयास किया गया।

प्रस्तुत पुस्तक में मुख्य विषय की आधारशिला संस्कृति की अवधारणा, स्वरूप आदि के विषय में भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के मतों का विवेचन करते हुए सभ्यता और संस्कृति के सम्बन्ध पर विचार किया गया है। भारतेन्दु युग के अन्त और द्विवेदी-युग के पूर्वाभास के सम्बन्ध में विचार करने के उपरान्त तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक तत्त्वों की विशद व्याख्या अनिवार्य है, क्योंकि इसी परिवेश में द्विवेदीयुगीन आख्यान-काव्य का उदय हुआ।

द्विवेदी-युग के आख्यान-काव्यों में संस्कृति के आध्यात्मिक और लौकिक तत्त्व विभिन्न भूमिकाओं का स्पर्श करते हुए दृष्टिगत होते हैं। भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता, त्याग, आध्यात्मिकता, सत्यनिष्ठा, वर्ण-व्यवस्था आदि आदर्शों के साथ व्यावहारिक जीवन-प्रकृति में आ मिलनेवाले युगानुकूल प्रभावों के कारण होनेवाले परिवर्तनों के अन्तराल से शाश्वत तत्त्वों तक पहुँचने का प्रयास अत्यन्त मनोरंजक होने के साथ-साथ भारतीय चिन्तनधारा के विकास-क्रम को समझने में सहायक भी है।

कथानक और चरित्र आख्यान-काव्य के प्रमुख तत्त्व हैं, इनके माध्यम से ही प्राय: कवि अपने उद्देश्य तक पाठकों को पहुँचाता है। प्रस्तुत पुस्तक में शासकीय विवेचन से पृथक् इन दोनों तत्त्वों का सांस्कृतिक दृष्टि से विश्लेषण किया गया है। पुस्तक के अन्त में द्विवेदीयुगीन आख्यान-काव्यों का विशद अध्ययन करने के उपरान्त कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

Visthapan Ka Sahityik Vimarsh

- Author Name:

Achala Pandey

- Book Type:

- Description: आज पूरी पृथ्वी ‘ग्लोबल वार्मिंग' की चपेट में है, जिसका प्रमुख कारण औद्योगीकरण भी है। जितनी मजबूरी आधुनिक जीवन के लिए औद्योगीकरण है उससे अधिक ज़रूरी जीवन के लिए पर्यावरण है। यदि जीवन पर संकट उत्पन्न होगा तो किसी भी तरह के उद्योग की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। यह सन्दर्भ-ग्रन्थ इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है कि औद्योगीकरण से उत्पन्न जो समस्या है, वह जीवन के प्रति कितनी भयावह है। पूँजीवाद एवं औद्योगीकरण के आविर्भाव के साथ विकास के अवसर, प्रकारान्तर से उसकी गति भी बढ़ी। नई अर्थव्यवस्था पुरानी सामन्तवादी अर्थव्यवस्था से गुणात्मक रूप से भिन्न थी, क्योंकि इसमें एक ही जगह पर बहुसंख्यक व्यक्ति एक ही प्रकार का कार्य करते थे। शनैः-शनै: उसके आसपास अन्य कार्य करने हेतु उपक्रम लगते गए और इस प्रकार उद्योगों का एक संकुल एक वृहत् क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में आया। स्पष्ट है कि ऐसे संकुल तभी विकसित हुए होंगे, जब उन भूखंडों, जहाँ पर उद्योग लगे होने के स्वामी वहाँ से विस्थापित हुए हाँगे। इन नवीन उद्योगों में कार्य करने हेतु श्रमिक निश्चित ही दूसरी जगहों से विस्थापित होकर ही आए होंगे। इन समस्याओं के कारण विशुद्ध विस्थापन के तथ्य को नहीं माना जा सकता। समस्याओ के लिए निश्चित ही कहीं-न-कहीं पूँजीवाद एवं औद्योगीकरण उत्तरदायी थे। इसलिए विस्थापन की समस्या की सम्यक् विवेचना हेतु आवश्यक विस्थापन अपने आप में अत्यन्त सारगर्भित, बहुअर्थी अवधारणा है।

Hindi Ke Vikas Mein Apbhransh Ka Yog

- Author Name:

Namvar Singh

- Book Type:

-

Description:

प्रस्तुत पुस्तक का संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण पाठकों के समक्ष नई साज-सज्जा के साथ प्रस्तुत है जिसमें परवर्ती अपभ्रंश और आरम्भिक हिन्दी सम्बन्धी नवीन सामग्री, अपभ्रंश और हिन्दी वाक्य-विन्यास का तुलनात्मक विवेचन, अपभ्रंश के कुछ विशिष्ट तद्भव तथा देशी शब्द और उनके हिन्दी रूपों की सूची, अपभ्रंश के प्रायः सभी सूचित और ज्ञात ग्रन्थों की सूची, अपभ्रंश के मुख्य कवियों, काव्यों और काव्य-प्रवृत्तियों की विस्तृत समीक्षा, अपभ्रंश और हिन्दी साहित्य के ऐतिहासिक सम्बन्ध पर विशेष विचारों का समावेश किया गया है।

आशा है, पुस्तक विद्यार्थियों, शोधार्थियों तथा पाठकों का मार्गदर्शन करने में सहायक सिद्ध होगी।

Aadhunik Bhasha Vigyan Ke Siddhant

- Author Name:

Ramkishor Sharma

- Book Type:

- Description: प्रस्तुत पुस्तक में भाषा-प्रयोग के विविध पक्षों का वैज्ञानिक परिचय देने का प्रयत्न किया गया है। भाषाविज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन मान्यताओं एवं विचारों की वर्तमान उपयोगिता क्या है तथा उनके आधार पर नवीन दिशाओं में जो कार्य हुआ है, उन सभी को समाहित करने की चेष्टा की गई है। विदेशी चिन्तकों द्वारा विश्व की अनेक भाषाओं को ध्यान में रखकर जो अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, उसमें हिन्दी भाषा का समावेश नगण्य है। इस पुस्तक में नवीन सिद्धान्तों का आकलन तथा विवेचन करते समय 'हिन्दी' को केन्द्र में रखा गया है। अनूदित पुस्तकों को छोड़कर नवीन विषयों पर समग्रत: भाषा का सैद्धान्तिक विवेचन प्रस्तुत करने वाली पुस्तकों का प्राय: अभाव है। इसी अभाव की पूर्ति के लिए इस पुस्तक की रचना की गई है।

Kavi Ajneya

- Author Name:

Nandkishore Naval

- Book Type:

-

Description:

अज्ञेय का नाम हिन्दी कविता में एक विवादास्पद नाम रहा है। ख़ास तौर से प्रगतिशीलों और जनवादियों ने न केवल उन्हें व्यक्तिवादी कहा, बल्कि उनके विरुद्ध घृणा तक का प्रचार किया और इस तरह एक बड़े पाठक-समूह को इस महान शब्द-शिल्पी से दूर रखने की कोशिश की। सबसे बड़ा अन्याय उनकी कविता के साथ यह किया गया कि उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़े बग़ैर उनके सम्बन्ध में ग़लत धारणा बनाई गई और उसे उनका अन्तिम मूल्यांकन करार दिया गया। हिन्दी के प्रगतिशील कवियों में सबसे बड़े काव्य-मर्मज्ञ शमशेर थे। उन्हें अपना माननेवाले लोगों ने यह भी नहीं देखा कि अज्ञेय के प्रति वे कैसी उच्च धारणा रखते हैं।

आज जब देश और विश्व का परिदृश्य बदल गया है और वैचारिक स्तर पर सभी बुद्धिजीवी पूँजीवाद और समाजवाद के बीच से एक नया रास्ता निकलने के लिए बेचैन हैं, अज्ञेय नए सिरे से पठनीय हो उठे हैं। अब जब हम उनकी कविता पढ़ते हैं, तो यह देखकर विस्मित होते हैं कि बिना व्यक्तित्व का निषेध किए उन्होंने हमेशा समाज को ही अपना लक्ष्य बनाया। इतना ही नहीं, अत्यन्त सुरुचि-सम्पन्न और शालीन इस कवि की कविता का नायक भी ‘नर’ ही है, जिसकी आँखों में नारायण की व्यथा भरी है। उस नर को उन्होंने कभी अपनी आँखों से ओझल नहीं होने दिया और उसकी चिन्ता में हमेशा लीन रहे। निराला और मुक्तिबोध के साथ वे हिन्दी के तीसरे कवि थे, जो एक साथ महान बौद्धिक और महान भावात्मक थे।

उनके काव्य में आधुनिकता-बोध, प्रेमानुभूति, प्रकृति-प्रेम और रहस्य-चेतना—ये सभी एक नए आलोक से जगमग कर रहे हैं। प्रसिद्ध आलोचक डॉ. नवल की यह पुस्तक आपको आपकी सीमाओं से मुक्त करेगी और आपकी आँखों के सामने एक नए काव्य-लोक का पटोन्मीलन। आप इसे अवश्य पढ़ें।

Bhartiya Sahityashatra

- Author Name:

Brahma Dutt Sharma

- Book Type:

- Description: प्रस्तुत पुस्तक में डॉ. ब्रह्मदत्त शर्मा ने हिन्दी समीक्षा के मूल तक जाने का प्रयत्न किया है और अग्निपुराणकार, भरत, दंडी, आनन्दवर्द्धन, वामन, कुन्तक एवं क्षेमेन्द्र की मान्यताओं और मतों को बोधगम्य बनाने का प्रयास किया है। भारतीय चित्त एवं मानस में ये मान्यताएँ इतनी रची-बसी हैं कि सामान्य पाठक भी कविता पढ़ते समय स्वभावतः यह प्रश्न करता है कि कविता किस रस की है, इसमें कौन से अलंकार हैं, कौन-सी वक्रता है तथा उससे क्या व्यंजित हो रहा है। प्रस्तुत पुस्तक में सभी भारतीय सम्प्रदायों की मान्यताओं का विवेचन उपरोक्त प्रश्नों के सन्दर्भ में किया गया है। किस प्रकार का लेखन साहित्य है और उसकी क्या विशेषताएँ हैं? साहित्यकार किस प्रकार चमत्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग कर अपनी अनुभूति को सार्वजनीन व सार्वकालिक बनाता है? किस प्रकार वह अपने भावावेगों का सम्प्रेषण कर उनका साधारणीकरण कर देता है? किस प्रकार अपने विषयों को चुनता है व उनमें अपनी अनुभूति का संचार करता है? उसे साहित्य रचना की प्रेरणा कहाँ से मिलती है तथा उसमें उसकी प्रतिभा का क्या योगदान है? काव्य-सृजन का हेतु एवं प्रयोजन क्या है? इन गम्भीर प्रश्नों का विवेचन भी सभी भारतीय साहित्य सम्प्रदायों के परिप्रेक्ष्य में इस पुस्तक में पाठकों को मिलेगा।

Prithveeraj Raso : Bhasha Aur Sahitya

- Author Name:

Namvar Singh

- Book Type:

-

Description:

‘पृथ्वीराज रासो’ को हिन्दी का आदि महाकाव्य कहलाने का गौरव प्राप्त है। भाषा की दृष्टि से भी यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ में अपभ्रंशोत्तर पुरानी हिन्दी के विविध भाषिक रूपों के प्रयोग प्राप्त होते हैं।

‘पृथ्वीराज रासो : भाषा और साहित्य’ नामक शोधग्रन्थ में इस काव्य-ग्रन्थ की भाषा का व्यवस्थित और सांगोपांग भाषा-वैज्ञानिक विश्लेषण करने का पहला प्रयास किया गया है।

वर्तमान स्थिति में जबकि रासो के सुलभ संस्करण सन्तोषप्रद नहीं हैं और वैज्ञानिक संस्करण अभी भी होने को हैं, भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि प्राचीनतम पांडुलिपियों में से किसी एक को आधार बना लिया जाए।

प्रस्तुत ग्रन्थ में धारणोज की लघुतम रूपान्तर वाली प्रति को आधार माना गया है, क्योंकि एक तो इसका प्रतिलिपि-काल (सं. 1667 वि.) अब तक की प्राप्त प्रतियों में प्राचीनतम है और दूसरे, इसमें भाषा के रूप भी अपेक्षाकृत प्राचीनतर हैं। इसके साथ ही नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित बृहत् रूपान्तर की उस प्रति से भी सहायता ली गई है जिसका प्रतिलिपि-काल सम्पादकों के अनुसार सं. 1640 या 42।

इस ग्रन्थ में भाषा-वैज्ञानिक विवेचन के साथ ही ‘कनवज्ज समय' का सम्पादित पाठ और उसके सम्पूर्ण शब्दों का सन्दर्भसहित कोश भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त यथास्थान शब्द-रूपों की ऐतिहासिकता तथा प्रादेशिकता की ओर संकेत भी किया गया है।

विश्लेषण के क्रम में एक ओर डिंगल-पिंगल तत्त्व स्पष्ट होते गए हैं, तो दूसरी ओर हिन्दी की उदयकालीन तथा अपभ्रंशोत्तर अवस्था की भाषा का स्वरूप भी उद्घाटित हुआ है। साथ ही तुलना के लिए तत्कालीन अन्य रचनाओं के भी समानान्तर शब्द-रूप दिए गए हैं।

नवीन परिवर्धित संस्करण का एक अतिरिक्त आकर्षण यह भी है कि इसमें परिशिष्ट-स्वरूप ‘पृथ्वीराज रासो’ की संक्षिप्त साहित्यिक समालोचना भी जोड़ दी गई है।

इस प्रकार यह प्रबन्ध शोधार्थी अध्येताओं के साथ ही हिन्दी के प्रबुद्ध पाठकों के लिए भी एक आवश्यक सन्दर्भ-ग्रन्थ है।

Nirala Navmulyankan

- Author Name:

Trivenidutt Shukla

- Book Type:

-

Description:

निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे केवल कवि ही नहीं, उच्चकोटि के गद्य-लेखक भी थे। उनके उपन्यास आधुनिक युग के उपन्यासों में अपना अलग महत्त्व रखते हैं। उनकी कहानियों में सत्य के साथ-साथ जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण भी है। उनकी समालोचनाओं में पांडित्य और तर्क का चित्ताकर्षक सम्मिश्रण है। ‘प्रबन्ध प्रतिमा’ नामक उनका निबन्ध-संग्रह हिन्दी का एक अनूठा ग्रन्थ-रत्न है।

निराला हिन्दी गद्य में एक नए यथार्थवाद के प्रवर्तक के रूप में दृष्टिगत होते हैं जिस प्रकार निराला की कविता भंगिमा, शिल्प और भाषा के स्तर पर नित्य नूतन प्रयोगधर्मी है; उसी प्रकार उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में भी नई यथार्थवादी गद्य का प्रयोग किया है। भाषा और शैली में आदि से अन्त तक एक उदात्त गरिमा अनुस्यूत है। डॉ. विजयेन्द्र स्नातक ने कहा है—“भाषा को सँवारने और प्रसंगानुकूल ढालने की कला तो निराला को बांग्ला और संस्कृत ज्ञान के कारण सिद्ध हो गई थी। जटिल, दुर्बोध, दुरूह, क्लिष्ट, सब प्रकार के शब्दों से अनमिल वाक्यावली बनाने की त्रुटि होने पर भी निराला की शक्तिमत्ता इसमें है कि वे भाव की जटिलता को तथा वर्णन की संश्लिष्टता को शब्दों के चयन से पूरा कर देते हैं।”

निराला भारतीय समाज की उन्नति का मार्ग सांस्कृतिक एकता और अखंडता में देखते हैं। क्रान्ति और विप्लव की उनकी कल्पना अप्रत्याशित नहीं है। निराला अनुभव करते हैं कि अंग्रेज़ों का हमला मुख्यतः भारतीय इतिहास और संस्कृति की अस्मिता पर हुआ है। निराला इस समस्या का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं—वर्तमान समाज का जो रूप है, इसके भीतर इस नवीन रूप के निकाले बिना, उस समस्या की उलझन भी नहीं मिट सकती। दलितों का शोषण और उत्पीड़न निराला को दुखी करता है। रूढ़िवादी द्विज-समाज को बार-बार ललकारते हुए वे कहते हैं—“तुमसे कुछ न होगा, भारत का उद्धार शूद्र जातियाँ ही करेंगी।” इसी प्रकार एक स्थान पर वे लिखते हैं—“शूद्र शक्तियों से यथार्थ भारतीयता की किरणें फूटेंगी। निराला एक भविष्यद्रष्टा ऋषि की भाँति दलितों को भविष्य के ब्राह्मण, क्षत्रियों के रूप में देख रहे हैं।

डॉ. रामविलास शर्मा ने ठीक ही कहा है—“जितने बड़े वह साहित्यकार थे, उससे भी बड़े वह मनुष्य थे।” वस्तुत: निराला की संस्कृति-चिन्ता भारतीय जाति के मुक्त प्रयासों से अनिवार्यतः जुड़ी हुई है। इसी संस्कृति-चिन्ता से निराला वृहत्तर सामाजिक और सांस्कृतिक यथार्थ से बार-बार टकराकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा को विस्तारित करते हुए उसे समृद्ध करते हैं।

प्रस्तुत पुस्तक ‘निराला : नवमूल्यांकन’ लेखों का संकलित रूप है। इस पुस्तक के सभी लेखक हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान् और आचार्य हैं। इनकी रचनाओं से कृति की गरिमा में अभिवृद्धि हुई है। यह कृति निराला-साहित्य के मनन-परिशीलन का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम होगी। इसके अध्ययन-मनन से जिज्ञासु अनुसन्धित्सु एवं निराला साहित्य के अध्येता छात्र-छात्राएँ भी लाभान्वित होंगे, इसमें किंचित् सन्देह नहीं।

Bhartiya Mukti- Andolan Aur Premchand

- Author Name:

Saroj Singh

- Book Type:

-

Description:

प्रेमचन्द के सम्पूर्ण कृतित्व को भारतीय मुक्ति-आन्दोलन की महागाथा कहा जाए तो शायद यह अत्युक्ति नहीं होगी। 1907 से लेकर 1936 तक के भारतीय जीवन-सन्दर्भों का उनके द्वारा प्रस्तुत सर्वांगीण चित्रण का केन्द्र-बिन्दु भारतीय जनता को मुक्ति की प्रबल आकांक्षा है। वे मानते थे कि साहित्यकार—“देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलनेवाली सच्चाई नहीं, बल्कि उससे आगे मशाल दिखाती हुई चलनेवाली सच्चाई है।”

भारतीय मुक्ति-आन्दोलन के सन्दर्भ में उनके इस कथन का विशेष अर्थ इसलिए है कि साहित्य में राजनीतिज्ञों के विचारों का अनुगम करने की आशा की जाती है। लेकिन प्रेमचन्द इस भ्रम को वैचारिक और रचनात्मक दोनों स्तरों पर तोड़ते हैं। सन् 1930 ई. में बनारसीदास चतुर्वेदी को लिखे पत्र में प्रेमचन्द की अभिलाषा इसका प्रमाण है—“मेरी अभिलाषाएँ बहुत सीमित हैं। इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा यही है कि हम अपने स्वतंत्रता-संग्राम में सफल हों। मैं दौलत और सोहरत का इच्छुक नहीं हूँ। खाने को मिल जाता है। मोटर और बँगले की मुझे हविश नहीं है। हाँ, यह ज़रूर चाहता हूँ कि दो-चार उच्चकोटि की रचनाएँ छोड़ जाऊँ लेकिन उनका उद्देश्य स्वतंत्रता-प्राप्ति ही हो।” प्रेमचन्द के भारतीय मुक्ति की इसी अप्रतिम सरोकारों को अभिव्यक्त करना ही मेरा लक्ष्य रहा है।

—इसी पुस्तक से।

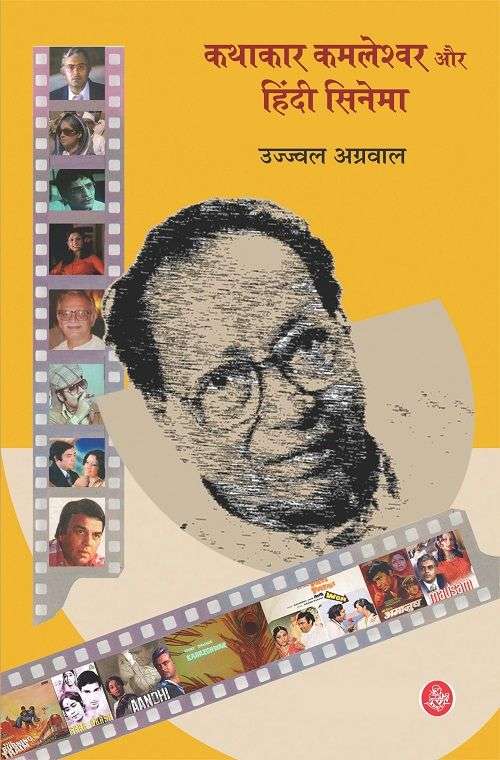

Kathakar Kamleshwar Aur Hindi Cinema

- Author Name:

Ujjwal Agrawal

- Book Type:

-

Description:

कमलेश्वर के साहित्यिक अवदान का विवेचन बारम्बार हुआ है, किन्तु दृश्य-

श्रव्य माध्यम में उनके योगदान पर दृष्टि नहीं डाली गई। यहाँ तक कि उनके टेलीविज़न धारावाहिकों पर यदा-कदा दृष्टिपात हुआ, लेकिन वर्तमान में सबसे प्रभावशाली कला माध्यम में उनके विराट योगदान को लगभग अनदेखा ही किया गया।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध कमलेश्वर के हिन्दी सिनेमा में विराट योगदान को रेखांकित करता है। इस तरह यह अप्रतिम कथाकार कमलेश्वर और हिन्दी सिनेमा के रचनात्मक अन्तर्सम्बन्धों का पहला विवेचनात्मक अध्ययन है। रिसर्च इन ह्यूमिनिटीज ऑफ़ इंडियन यूनिवर्सिटीज में हिन्दी से सम्बन्धित शोध में यह विषय अब तक अनुपस्थित है।

Kargil Girl

- Author Name:

Flt Lt Gunjan Saxena

- Book Type:

- Description: सन् 1994 में बीस साल की गुंजन सक्सेना पायलट कोर्स के लिए चौथे शॉर्ट सर्विस कमिशन (महिलाओं के लिए) की चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मैसूर जानेवाली ट्रेन पर सवार होती है। चौहत्तर सप्ताह की कमरतोड़ ट्रेनिंग के बाद वह डिंडीगुल स्थित एयरफोर्स एकेडमी से पायलट ऑफिसर गुंजन सक्सेना के रूप में पास आउट होती है। 3 मई, 1999 को स्थानीय चरवाहों ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी। मध्य मई तक घुसपैठियों को खदेड़ने के मकसद से हजारों भारतीय सैनिक पहाड़ पर लड़े जानेवाले युद्ध में शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन ‘सफेद सागर’ का आगाज किया, जिसमें उसके सभी पायलट मोर्चे पर थे। महिला पायलटों को जहाँ अब तक युद्ध क्षेत्र में नहीं उतारा गया था, वहीं उन्हें घायलों के बचाव, रसद गिराने और टोह लेने के लिए भेजा गया। गुंजन सक्सेना को अपनी क्षमता प्रमाणित करने का यह स्वर्णिम अवसर था। द्रास और बटालिक क्षेत्रों में बेहद जरूरी आपूर्ति को हवा से गिराने और लड़ाई के बीच से घायलों का बचाव करने से लेकर, पूरी सावधानी से दुश्मनों के ठिकानों की जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों तक पहुँचाने और एक बार तो अपनी एक उड़ान के दौरान पाकिस्तानी रॉकेट मिसाइल से बाल-बाल बचने तक, सक्सेना ने निर्भीकतापूर्वक अपने दायित्वों को निभाया, जिससे उन्होंने यह नाम अर्जित किया—कारगिल गर्ल। महिलाओं की सामर्थ्य, क्षमताओं और अद्भुत जिजीविषा की कहानी है गुंजन सक्सेना की यह प्रेरणाप्रद पुस्तक

Pandit Nehru Aur Anya Mahapurush

- Author Name:

Ramdhari Singh Dinkar

- Book Type:

-

Description:

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की यह पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीन अन्य महापुरुषों—स्वामी विवेकानन्द, महर्षि रमण और महात्मा गांधी—के विषय में हमें विशेष जानकारी देती है।

राष्ट्रकवि दिनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के संस्मरण में लिखते हैं—‘‘कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू तानाशाह थे?’’ दिनकर जी नेहरू जी के जीवन-दर्शन, गांधी और नेहरू के आपसी रिश्ते और भारतीय एकता के लिए पंडित जी के प्रयासों को हमारे सामने लाते हैं।

इस पुस्तक में दिनकर जी के तीन रेडियो-रूपकों को भी संगृहीत किया गया, जो क्रमशः स्वामी विवेकानन्द, महर्षि रमण और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन को आधार बनाकर लिखे गए हैं। इन रूपकों में न केवल उनके प्रेरक जीवन की झलकियाँ हैं, बल्कि उनमें इन महापुरुषों का जीवन-दर्शन भी समाहित है। ये रेडियो-रूपक जितने श्रवणीय हैं, उतने ही पठनीय भी।

नए रूप और आकार में यह पुस्तक न केवल सामान्य पाठक, बल्कि दिनकर-साहित्य के शोधकर्ताओं के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।

1857 Ke Pratham Swatantrata Sangram Ki Patrakarita

- Author Name:

Prof. Neeraj Karna Singh +1

- Book Type:

- Description: प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का एक ऐसा दिव्य तथा भव्य अध्याय है, जिसमें धर्म, वर्ग, जातियों की सभी दीवारें ध्वस्त हो जाती हैं और जनसमूह के रूप में भारत की आत्मा मुखर होती है| अंग्रेजी तथा वामपंथी इतिहासकार भले ही इस महासमर को गदर या विद्रोह की संज्ञा दें, परंतु यह भारतीय आत्मा की आवाज थी। इस आवाज का स्पंदन सनातन राष्ट्र की पावन माटी के कण-कण में सुरभि- स्वरूप अनुभूत किया जा सकता है।जंग-ए-आजादी में जनचेतना और मनचेतना का कार्य हर स्तर पर हुआ। उस वक्त की व्रतधारी पत्रकारिता ने भी आजादी के पहले समर में क्रांति का बीजारोपण किया | जन-जन तक, मन-मन तक आजादी के समर को पहुँचाया और फिरंगी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने का शंखनाद किया | ऐसा शंखनाद, जिसने अनंत नभ में आजादी की क्रांति को हवा दी | उसी हवा को महसूस और आत्मसात् करने के लिए, इस युग के कोठि-कोटि जनों में समझ पैदा करने के उद्देश्य से और क्रांति की उस सुगंध से जोड़ने के लिए पत्रकारिता व्रत तथा दायित्व का दस्तावेज पुस्तक के रूप में आपके हाथों में है । यह पुस्तक केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि राष्ट्र और राष्ट्रगायकों को हमारी ओर से सादर शब्दांजलि है, भावांजलि है|

Customer Reviews

Be the first to write a review...

0 out of 5

Book