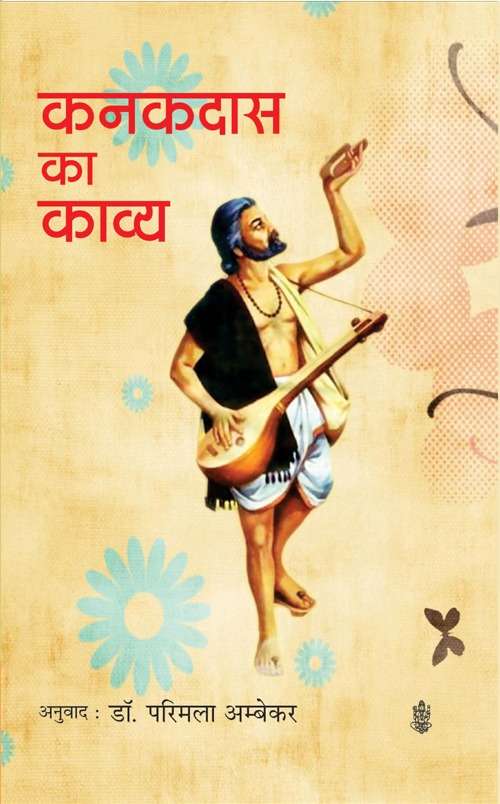

Kanakdas Ka Kavya

Author:

KanakdasPublisher:

Rajkamal Prakashan SamuhLanguage:

HindiCategory:

Language-linguistics0 Ratings

Price: ₹ 140

₹

175

Unavailable

कनक द्वारा रचित कीर्तन अद्भुत हैं। पौराणिक कथा-सन्दर्भ के सहारे कृष्ण के दशावतार का पहेलीबद्ध ढंग से वर्णन करना कनक काव्य-शैली की विशेषता है। भगवान कृष्ण के चरित्र के आन्तरिक सम्बन्धों का गाँठदार वर्णन और घुमावदार रूप चित्रण-शैली कन्नड़ में मुंडिगे कहलाती है। कवि कनक मुंडिगे लेखन में सिद्धहस्त हैं। कनकदास द्वारा मुंडिगे-शैली का अत्यन्त सशक्त ढंग से प्रयोग और वर्णन से लगता है—यह शैली उनके लिए, जात के आधार पर पांडित्य का और काव्यज्ञान का अहंकार बघारनेवाले समकालीन पंडितों की टक्कर में, अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति-कुशलता को दर्शाने का ज़रिया मात्र थी। कनक की मुंडिगे के अनेक सुन्दर नमूने मिलते हैं। सम्पूर्ण भक्ति साहित्य में कनक के समान मुंडिगे रचयिता विरले ही हैं। अलंकारों के समृद्ध प्रयोग में कनक का सानी दूसरा नहीं।</p>

<p>विष्णु के दशावतार का वर्णन और अवतारी कृष्ण के नाना लीलाओं का वर्णन कनकदास ने बहुत ही रमकर एवं जमकर किया है। अपने आराध्य देव की स्तुति में कनक कहीं भी कोताही नहीं करते। लगता है, स्तुति के लिए अलग-अलग प्रसंगों की खोज में कनक लगे ही हुए हैं। अपने सगुण साकार सुन्दर और धीरशूर आराध्य देव के हर रूप का, हर कलाओं का वैभवमय वर्णन करते हैं। दास साहित्य के श्रेष्ठ कवि कनकदास भगवान की स्तुति में, रूप वर्णन में प्रेमी कृष्ण और प्रेमिका राधा के मध्य की रागात्मक और माधुर्य सम्बन्धों का आधार लेते हैं। प्रेमिका राधा, प्रोषितपतिका राधा, मिलनाकांक्षी राधा ऐसे अनेक रूपों के द्वारा कृष्ण के विविध अवतारों का मुंडिगे-शैली में वर्णन करते हैं। इन लीला-वर्णनों में स्तुति-निन्दा काव्य-रूढ़ि का भी अत्यन्त ही आत्मीय और अद्भुत प्रयोग कनक ने किया है। ‘कनकदास का काव्य’ पुस्तक में ऐसे ही कनक रचित सुन्दर कन्नड़ मुंडिगे का अनुवाद हिन्दी पाठकों के लिए प्रस्तुत किया गया है।</p>

<p>—प्रो. परिमला अंबेकर

ISBN: 9788183618830

Pages: 64

Avg Reading Time: 2 hrs

Age: 18+

Country of Origin: India

Recommended For You

Kashmir Ka Sanskritik Avabodh Aur Samkaleen Vimarsh

- Author Name:

Prof. Kripashankar Chaubey +1

- Book Type:

- Description: स्वतंत्रता के बाद के 75 वर्षो में कुछ प्रत्यय अर्थात् गहन चर्चा के, गंभीर विमर्श के विषय बने रहे हैं। उनमें कश्मीरियत सबसे प्रमुख प्रत्यय है। कश्मीरियत अर्थात् कश्मीर की पहचान । कश्मीर के लोगों का वैशिष्ट्य । पर इस विमर्श में सर्वदा दो हिस्से दिखाई देते रहे। एक वह जो कश्मीरियत को भारत से असंपृक्त, विभक्त और एकांतिक रूप में देखता रहा है तो दूसरी ओर वह जो कश्मीरियत को भारतीयता के उत्सबिंदु के रूप में देखता है। पर देखने की ये दोनों दृष्टियां सांस्कृतिक कम, राजनीतिक अधिक हैं। यह पुस्तक कश्मीर को नए तरीके से नहीं बल्कि यत्न है कश्मीर को सम्यक् तरीके से देखना या समग्रता में देखना। पार होकर देखना और पारावार में देखना। पौराणिकता में देखना तो आधुनिकता में देखना । दोनों या पौराणिकता और आधुनिकता के बीच निरंतरता में देखने से ही सुरभि होती है। ठहराव सड़न और दुर्गध पैदा करती है। ठहराव खत्म हुआ है तो निरंतरता आएगी। इस विश्वास के साथ इस पुस्तक में सांस्कृतिक अवबोध और समकालीन विमर्श को काल के सातत्य में रखने की कोशिश की गई है।

Chetna Ki Shikha

- Author Name:

Ramdhari Singh Dinkar

- Book Type:

-

Description:

“श्री अरविन्द के व्यक्तित्व में योगी, कवि और दार्शनिक, तीनों का समन्वय था और वे सब-के-सब एक ही लक्ष्य की ओर गतिशील थे।...उनके दर्शन और काव्य की जो वास्तविक शक्ति है, उनके भीतर जो प्रामाणिकता है, वह श्री अरविन्द की योगसाधना से आई है। योग के बल से ही उन्होंने सत्य को देखा और योग के बल से ही उन्हें यह शक्ति मिली कि सत्य को वे भाषा में अभिव्यक्त कर सकें।’’ राष्ट्रकवि दिनकर के इस उद्धरण से स्पष्ट पता चलता है कि श्री अरविन्द की साधना अथाह थी। उनका व्यक्तित्व गहन और विशाल था और उनका साहित्य दुर्गम समुद्र के समान था। प्रस्तुत कृति में दिनकर ने योगिराज अरविन्द के विकासवाद, अतिमानव की उनकी अपनी अवधारणा और साहित्यिक मान्यताओं का सरल, सुबोध तरीक़े से परिचय दिया है। यही नहीं, इस पुस्तक में संकलित हैं दिनकर द्वारा अपनी विशिष्ट भाषा-शैली में अनूदित श्री अरविन्द की चौदह महत्त्वपूर्ण कविताएँ भी।

'चेतना की शिखा' योगिराज अरविन्द का ही नहीं, युग-चारण नाम से विख्यात रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की विराट मानसिकता का भी परिचय देनेवाली एक विचार-प्रधान बहुमूल्य कृति है।

Puch Na Kabira Jag Ka Haal

- Author Name:

Rameshraaj

- Rating:

- Book Type:

- Description: तेवर लिखना अपने आप में एक कला है। तेवर सामाजिक ताने बाने के बीच रोष को उद्रित करता है, कई सारी बातें जो शायद केवल कवितावों के माध्यम से नहीं प्राप्त करना हमेशा संभव नहीं होता।

Samkaleenta Aur Sahitya

- Author Name:

Rajesh Joshi

- Book Type:

-

Description:

जब मैं बैंक में काम करता था, एक भिखारी था जो थोड़े अन्तराल से बैंक आता और रोकड़िया के काउंटर पर जाकर बहुत सारी चिल्लर अपनी थैली से उलट देता, फिर अपनी अंटी से, कभी अपनी आस्तीन से तुड़े-मुड़े नोट निकालकर एक छोटी-सी ढेरी लगा देता। कहता, इसे जमा कर लीजिए। उसके आने से मज़ा आता, आश्चर्य भी होता और एक क़िस्म की खीज भी होती—उन नोटों और गन्दी-सी चिल्लर को गिनने में। उस रोकड़िया जैसी ही स्थिति मेरी भी होती है जब समय-समय पर लिखी गई, छोटी-बड़ी टिप्पणियों को जमा कर उनकी किताब बनाने लगता हूँ। इस पूरी प्रक्रिया में लेकिन भिखारी भी मैं ही हूँ और रोकड़िया भी। सारी चिल्लर और नोट गिन लिए जाते तब पता लगता कि राशि कम नहीं हैं—कुल जमा काफ़ी अच्छा-ख़ासा है। ऐसा आश्चर्य कभी-कभी मुझे भी होता है। पृष्ठ गिनने लगता हूँ तो लगता है कि बहुत कुछ जमा हो गया है। सब कुछ चोखा नहीं है, कुछ खोटे सिक्के और फटे हुए नोट भी हैं।

इस दूसरी नोटबुक में इतना ही फ़र्क़ है कि इसमें गद्य की कुछ किताबों पर गाहे-बगाहे लिखी गई टिप्पणियों को भी शामिल किया गया है। पहली नोटबुक के फ़्लैप पर मैंने कहा था कि लिखने के सारे कौशल सिर्फ़ रचनाकार की क्षमताओं से ही पैदा नहीं होते हैं, कई बार वह अक्षमताओं से भी जन्म लेते हैं। ये नोट्स और टिप्पणियाँ मेरी क्षमताओं के बनिस्बत मेरी अक्षमताओं से ज़्यादा पैदा हुई हैं।

मुझे लगता था कि बाज़ार हिन्दी की कविता का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि न तो इस क्षेत्र में अधिक पैसा है, न ही कीर्ति के कोई बहुत बड़े अवसर ही हैं। पर मैं ग़लत था। बाज़ार एक प्रवृत्ति है। इसका ताल्लुक़ अवसर, पैसे या कीर्ति से नहीं है। हिन्दी साहित्य का वर्तमान परिदृश्य जिस तरह के घमासान और निरर्थक विवादों से भरा नज़र आ रहा है, वह बाज़ार के ही प्रभाव का परिणाम है। विगत तीन दशकों की कविता का जैसा मूल्यांकन होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। ‘आलोचना’ से यह उम्मीद तब तक निरर्थक ही होगी जब तक कि कवि स्वयं इस दृश्य के मूल्यांकन की कोशिश नहीं करेंगे। यही हालत गद्य की भी है, विशेष रूप से कहानी और उपन्यास की। उसमें हल्ला अधिक है, सार्थक विमर्श और साफ़ बोलनेवाली आलोचना कम। आलोचना का एक बड़ा हिस्सा या तो उजड्डता और अहंकार से भरा है या ‘अहो रूपम् अहो ध्वनि’ के शोर से। एक कवि और कथाकार ही इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। उसी की ज़रूरत है।

—राजेश जोशी

Saanchi Danam

- Author Name:

Motilal Alamchandra

- Book Type:

- Description: Book

Kis Prakar Ki Hai Yah Bhartiyata ?

- Author Name:

U.R. Ananthamurthy

- Book Type:

-

Description:

भारतीय मूल्यों के प्रति अगाध निष्ठा और अपने व्यक्ति के स्तर पर विकट आत्मालोचन यू.आर. अनन्तमूर्ति के लेखक के विशिष्ट गुण हैं। ‘संस्कार’, ‘अवस्था’ और ‘भारतीपुर’ जैसे उपन्यासों में जिस प्रकार उन्होंने आधुनिक युग की चुनौतियों को कथा के भावालोक में समझा है, वैसी ही गहनता के साथ इस पुस्तक में संकलित निबन्धों में उन्होंने उन पर विचार किया है। ‘मैं अपने भीतर का आलोचक हूँ’, वे कहते हैं। परम्पराओं पर प्रश्न करते हैं और विकास की प्रश्नाकुल द्वन्द्वात्मकता में विश्वास रखते हैं।

‘किस प्रकार की है यह भारतीयता’ कुछ चुने हुए भाषणों, लेखों और साक्षात्कारों का संकलन है। दलित साहित्य, विकेन्द्रीकरण और संस्कृतिपरक कई आलोचनात्मक लेख इस पुस्तक में संकलित हैं। इन लेखों में लेखक क्षेत्रीय पवित्रता क़ायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि उपनिवेशविरोध की राजनीति से उपजी हुई अपनी संस्कृति की रक्षा अपनी भाषा में ही सृजन करने से सम्भव है। अनन्तमूर्ति ने अभिव्यक्ति के प्रगटीकरण के लिए अपनी मातृभाषा कन्नड़ का ही इस्तेमाल किया है। ज्ञान का आगार होने के नाते वह अंग्रेज़ी का समर्थन करते हैं, लेकिन उसके आक्रमणकारी तेवर का विरोध भी करते हैं।

Rashtrabhasha Hindi Samasyaye Aur Samadhan

- Author Name:

Aacharya Devendranath Sharma

- Book Type:

-

Description:

हिन्दी राष्ट्रभाषा बन गई, राजभाषा का दर्जा भी पा गई, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी उसकी राह के रोड़े और समस्याएँ कमोबेश बनी हुई हैं। समस्याएँ अन्दरूनी भी हैं और बाह्य भी। अन्दरूनी समस्याओं का समाधान ढूँढ़ना तो भाषाविज्ञानियों और विद्वानों का ही है, किन्तु बाह्य समस्याओं का समाधान पूरे राष्ट्र की मानसिक जागरूकता पर निर्भर करता है। भारत जैसे बहुजातीय, बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा की राह में रोड़े आना अस्वाभाविक नहीं है, किन्तु जागरूक राष्ट्र के लिए उन्हें हल कर लेना भी कठिन नहीं है।

प्रस्तुत पुस्तक के विद्वान् लेखक देवेन्द्रनाथ शर्मा ने राष्ट्रभाषा हिन्दी की सभी समस्याओं पर बड़ी गहराई से अध्ययन करके उनका समाधान खोजने का स्तुत्य प्रयास किया है। उन्होंने समस्याओं पर चिन्तन करने के पूर्व भाषा, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता के अन्तर्सम्बन्ध पर गहन विचार करने के पश्चात् हिन्दी के महत्त्व का गहराई से विवेचन किया है, जिससे इस भाषा के राष्ट्रभाषा का स्वरूप और उसकी अनिवार्यता पूरी तरह स्थापित हो जाती है। इसी सन्दर्भ में विद्वान् लेखक ने हिन्दी भाषा की सरलता का विवेचन किया है। किसी भाषा के राष्ट्रभाषा बनने के लिए उसका सरल होना एक अनिवार्य शर्त है। इस सम्बन्ध में विचार करते समय हिन्दी के और अधिक सरलीकरण पर भी विचार किया गया है।

Nirala Aur Muktibodh : Chaar Lambi Kavitayen

- Author Name:

Nandkishore Naval

- Book Type:

-

Description:

हिन्दी में लम्बी कविता का इतिहास नया नहीं है, भले उसे पारिभाषिक अभिधा मुक्तिबोध की लम्बी कविताओं से प्राप्त हुई हो। पुराने कवियों को छोड़ दें, तो लम्बी कविता द्विवेदी-युग के कवियों से लेकर समवर्ती युग के कवियों तक ने लिखी है। हिन्दी के महत्त्वपूर्ण युवा आलोचक नंदकिशोर नवल ने अध्ययन के लिए चार लम्बी कविताएँ चुनी हैं। उनमें से दो निरालाकृत हैं और दो मुक्तिबोधकृत। कहने की आवश्यकता नहीं कि ये चारों कविताएँ हिन्दी की चर्चित और विवादास्पद ही नहीं, महान कविताएँ भी हैं, जिनके सोपानों पर चरण रखते हुए हिन्दी कविता ने ऊँचाई प्राप्त की है।

लम्बी कविता का सम्बन्ध निश्चय ही केवल आकार से न होकर प्रकार से भी है। इसे संयोग ही कहेंगे कि लेखक द्वारा चुनी गई चारों कविताएँ चार तरह की हैं। ‘सरोज-स्मृति’ के चित्रों को यदि स्मृति का सूत्र गुम्फित करता है, तो 'राम की शक्ति-पूजा' कथा के सहारे आगे बढ़ती है। ‘ब्रह्मराक्षस’ और ‘अँधेरे में’ दोनों ही फ़ैंटास्टिक कविताएँ हैं, लेकिन एक की फ़ैंटेसी जहाँ एक अखंड रूपक के रूप में है, वहीं दूसरे की फ़ैंटेसी एक पूरी चित्रशाला है। नवल ने बड़ी सूक्ष्मता से चारों लम्बी कविताओं के शिल्पगत वैशिष्ट्य को उद्घाटित करते हुए उनकी उस अन्तर्वस्तु पर प्रकाश डाला है, जो कि उससे अभिन्न है।

समकालीन हिन्दी आलोचना में रचना से साक्षात्कार की बहुत बात की जाती है, लेकिन उसका सामना होने पर प्राय: आलोचक बग़ल से निकल जाते हैं। नवल ने रचना के अन्तर्लोक में प्रवेश करते हुए उसके उस बृहत्तर सन्दर्भ को हमेशा याद रखा है, जिसमें ही कोई रचना अपनी सार्थकता अथवा प्रासंगिकता प्राप्त करती है। ‘निराला और मुक्तिबोध : चार लम्बी कविताएँ’ नामक उनकी यह आलोचना-पुस्तक हिन्दी कविता के मर्मग्राहियों के लिए निश्चय ही उपयोगी बनी रहेगी।

Muktibodh : Ek Avdhut Kavita

- Author Name:

Shri Naresh Mehta

- Book Type:

- Description: कभी-कभी विद्रोही स्वयं विद्रोह का प्रतीक बन जाया करता है, तब दोनों की प्रकृति समझने में कई असुविधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। मुक्तिबोध विद्रोही से ज़्यादा तो काव्य-विद्रोह हो गए थे, इसलिए बहुत कम यह जानने की चेष्टा की गई कि मुक्तिबोध एक व्यक्ति भी हैं, और ऐसा व्यक्ति हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम उसकी पड़ताल उसकी कविताओं से जो प्राय: करते हैं, कभी स्वयं कवि से आरम्भ करके उसकी कविता को देखें तो कितने विश्वसनीय नतीजे निकलते हैं, कि अरे, मुक्तिबोध इतने आत्मीय और सहज भी थे। इस आत्मीय स्मरण में पड़ताल की यही प्रक्रिया काम में ली गई है।

Pragatisheel Aalochana Aur Namvar Singh

- Author Name:

Vijay Kumar Bharti

- Book Type:

-

Description:

प्रगतिशील आलोचना के सन्दर्भ में नामवर सिंह का मूल्यांकन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रगतिशील आलोचना को विस्तार दिया और उसे नयी ऊर्जा व जीवन्तता प्रदान की। नवीन विचारों, सिद्धान्तों और मूल्यों को आत्मसात करते हुए वे सदैव प्रगतिशील मूल्यों की रक्षा करते रहे, साथ ही प्रगतिशीलता की राह में बाधक तत्त्वों से हिन्दी-समाज को सावधान भी करते रहे।

उनकी प्रगतिशील दृष्टि में वाद, विवाद और संवाद के जरिए ही कोई विमर्श अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इसे ही मार्क्सवाद में थीसिस, एंटी-थीसिस और सिंथेसिस कहा जाता है। लेकिन मार्क्सवादी विचार को वे अनुकरणमूलक ढंग से नहीं स्वीकारते, वे उसे साहित्यिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं जिसका एक व्यापक और व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य है।

उनकी प्रगतिशील आलोचना-दृष्टि विभिन्न वादों, सिद्धान्तों और विचारधाराओं से मुठभेड़ करते हुए प्रगतिशीलता की रक्षा करती है। वर्तमान परिस्थितियों में मार्क्सवाद को जीवन्त बनाए रखने के लिए उन्होंने उन जड़ताओं पर भी प्रहार किया जो प्रगतिशील मूल्यों के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकती थीं। नए प्रतिमान तलाशते हुए वे परम्परा की खोज करते हैं और आधुनिक प्रवृत्तियों की पड़ताल भी करते रहते हैं।

नामवर सिंह की प्रगतिशील आलोचना जितनी भारतीय सन्दर्भ से जुड़ी है, उतनी ही पाश्चात्य सन्दर्भ से भी। प्रगतिवादी कवियों को प्रयोगवादी शिल्प के खतरों से सचेत करते हुए वे विदेश से आयातित ह्रासोन्मुख भावनाओं, युद्धजनित अनास्था, वैयक्तिक असन्तोष तथा कुंठाओं के खतरे से भी रचनाकारों को सतर्क करते हैं। आलोचना के अन्तर्गत परम्परा के स्वाभाविक विकास के साथ-साथ द्वन्द्वात्मक विकास को महत्व देते हुए वे स्थापित करते हैं कि विकास विरोध से निर्मित होता है, परिपाटी-पालन से नहीं। उनके अनुसार प्रगतिशीलता अपने युग की प्रगतिशील शक्तियों की पहचान पर निर्भर होती है। इसीलिए वे मार्क्सवाद के नाम पर छद्म क्रान्तिकारिता का विरोध करते हैं, परम्परा-पूजा से सावधान करते हैं और सांस्कृतिक विरासत को आलोचनात्मक ढंग से देखने की अपील करते हैं।

यह शोध-ग्रन्थ उनकी प्रगतिशील सोच और उससे उत्पन्न उनकी आलोचना-दृष्टि की जड़ों की खोज है जो नामवर-साहित्य के अलावा उससे सम्बन्धित व्यापक संदर्भ-सामग्री के अध्ययन से संभव हुई है।

Premchand : Ek Talaash

- Author Name:

Shriram Tripathi

- Book Type:

-

Description:

‘प्रेमचन्द : एक तलाश’ रचनात्मक आलोचना का एक अनूठा उदाहरण है। आलोचक श्रीराम त्रिपाठी ने वस्तुत: हिन्दी और उर्दू में समानरूपेण समादृत अमर कथाशिल्पी मुंशी प्रेमचन्द को उनकी रचनाओं में तलाश किया है।

‘प्रस्तावना’ में श्रीराम त्रिपाठी लिखते हैं—जिस तरह कबीर हिन्दू–मुस्लिम के नहीं, समाज के निम्नतम, मगर मेहनतकश लोगों के साथ हैं, उसी तरह प्रेमचन्द हैं। वे न हिन्दी के हैं, न उर्दू के। वे हिन्दी–उर्दू के हैं। देवनागरी लिपि का मतलब हिन्दी नहीं होता और न फ़ारसी लिपि का मतलब उर्दू। प्रेमचन्द को समझने के लिए उनके श्रेष्ठतम से रू-ब-रू होना पड़ेगा। यह तभी सम्भव है, जब दोनों भाषाओं की रचनाओं की तुलना करके श्रेष्ठतम को छाँटकर अलग किया जाए और वही दोनों भाषाओं में अनुवादित होकर नहीं, लिप्यन्तरित होकर पहुँचे। मसलन, ‘ईदगाह’, ‘नमक का दारोग़ा’ और ‘शतरंज के खिलाड़ी’ का उर्दू रूप निश्चित तौर पर हिन्दी रूप से श्रेष्ठ है। फिर, क्यों न हिन्दी पाठकों को वही मुहैया कराया जाए। आजकल हिन्दी की रचनाओं में धड़ल्ले से देशज, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी के शब्द आते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनके अर्थ फुटनोट में दे दिए जाते हैं, तो प्रेमचन्द के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता।

पुस्तक की सामग्री तीन खंडों में है—लिप्यन्तर, तुलना और समीक्षा। उपसंहार के अन्तर्गत भी अत्यन्त उपयोगी सामग्री है। उदाहरणार्थ, पुस्तक में विवेचित कहानियों की उर्दू व हिन्दी में प्रथम प्रकाशन की सूचना। साथ ही, इन कहानियों में आए उर्दू शब्दों के अर्थ। निस्सन्देह, प्रेमचन्द की रचनात्मक मानसिकता को समझने में यह पुस्तक एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

Adyatan Bhasha Vigyan : Pratham Pramanik Vimarsh

- Author Name:

Pandeya Shashibhushan 'Shitanshu'

- Book Type:

- Description: भाषाविज्ञान पर अब तक लिखित सभी पुस्तकों से अलग एवं विशिष्ट। प्रगामी चरण—अद्यतन भाषाविज्ञान—को व्यापकता-गहनता में विवेचित करनेवाली तथा संक्षेप में भाषाविज्ञान के विकास-क्रम को निरूपित करनेवाली प्रथम प्रामाणिक पुस्तक। यह पुस्तक एक ओर सामान्य भाषाविज्ञान से वर्णनात्मक, संरचनात्मक भाषाविज्ञान तक, मनोभाषाविज्ञान से तंत्रिका-भाषाविज्ञान तक, व्यवहारवादी भाषाविज्ञान से विकासात्मक भाषाविज्ञान तक, समाज-भाषाविज्ञान से संभाव्यतापरक भाषाविज्ञान तक, विवेचनात्मक भाषाविज्ञान से पाठात्मक भाषाविज्ञान तक, डेकार्टवादी भाषाविज्ञान से संज्ञानात्मक भाषाविज्ञान तक, अदालती भाषाविज्ञान से गाणितिक और बीज-गाणितिक भाषाविज्ञान तक, व्यतिरेकी भाषाविज्ञान से अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान तक, संगणक भाषा विज्ञान से कॉपर्स भाषाविज्ञान तक बीस प्रकार के भाषाविज्ञान के निरूपण और युक्तियुक्त विवेचन को अपने में समाविष्ट करती है; तो दूसरी ओर इसे नृतत्त्व-विज्ञान, प्राणि-विज्ञान, चिकित्सा-विज्ञान, पर्यावरण-विज्ञान, प्रजाति-विज्ञान, शान्ति-अध्ययन, आनुपातिक अध्ययन, सांख्यिकी, धर्म, शिक्षा और दर्शन से जोड़कर स्वरूपित करती है। यह पुस्तक डी. 'शीतांशु' के वर्षों लम्बे भाषाविज्ञान-विषयक गहन अध्ययन-मनन और अध्यापन का सुपरिणाम है। निश्चय ही यह पुस्तक हिन्दी में भाषावैज्ञानिक चिन्तन और लेखन के एक बड़े अभाव की पूर्ति करती है तथा हिन्दी संसार को अद्यतन भाषाविज्ञान से परिचित कराने का श्रेय प्राप्त करती है। अद्यतन भाषाविज्ञान के विभित्र प्रकारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिन्दी में अकेली पठनीय और संग्रहणीय पुस्तक।

Kargil: A Saga of Sacrifice & Heroism

- Author Name:

Rishi Raj

- Book Type:

- Description: This book is a great tribute to our brave soldiers who fought fiercely in the Kargil War. In this book, you will know about the lives of various Kargil heroes such as Captain Saurabh Kalia, Captain Vijyant Thapar, Captain Vikram Batra, Captain Manoj Pandey, and many other young soldiers who had sacrificed their lives for the pride of Mother India. You will learn how our nerves had refused to admit defeat, even under adverse conditions and now they turned the tables on Pakistan no had assumed the war to be already won. in this book, the author Is also sharing his experience of meeting the families of the martyrs. The Kargil war was an outcome of Pakistan's betrayal as they had used Stealth to occupy 150 posts located along the 160 Km long Line of Control. This book also sheds light on our political and diplomatic victory and various other aspects of the Kargil War like the refusal of both China and the United States to provide any support to the Pakistani forces. This book Is an attempt by the author to keep alive the memories of all those martyrs, who laid their lives in the service of nation.

Shreshth Lalit Nibandh : Vol. 1

- Author Name:

Krishna Bihari Mishra

- Book Type:

-

Description:

यह धारणा श्लाघा का अतिरेक नहीं है कि हिन्दी की ललित निबन्ध-विधा समर्थ-समृद्ध विधा है। हिन्दी निबन्ध का चयन इस विवेक से किया गया है कि प्रत्येक विचारसरणि और प्रत्येक पीढ़ी के रचनाकारों की शिल्प-संवेदना का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। समग्रता का दावा मैं नहीं करता, नम्रतापूर्वक इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि रम्य रचना के रसज्ञों को यह संकलन हिन्दी की व्यक्तिव्यंजक निबन्ध-परम्परा का एक संक्षिप्त किन्तु प्रामाणिक परिचय दे सकेगा।

—कृष्ण बिहारी मिश्र

Aadhunik Hindi Kavita

- Author Name:

Vishwanath Prasad Tiwari

- Book Type:

- Description: v data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main"><p>प्रस्तुत पुस्तक में प्रसिद्ध कवि-आलोचक डॉ. विश्वनाथप्रसाद तिवारी ने आधुनिक हिन्दी कविता के तेरह प्रमुख कवियों—मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’, सुमित्रानन्दन पन्त, महादेवी वर्मा, भगवतीचरण वर्मा, सुभद्राकुमारी चौहान, हरिवंशराय बच्चन, रामधारी सिंह ‘दिनकर’, नरेन्द्र शर्मा और स.ही. वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ की कविताओं का विश्लेषण-मूल्यांकन किया है। उपर्युक्त कवियों के काव्य का यह अध्ययन अपने संक्षिप्त रूप में विराट विस्तार को समेटने वाला है। बूँद में समुद्र की तरह। यह उन कवियों की मुख्य काव्य-विशेषताओं को उद्घाटित करता है, साथ ही एक लम्बी कालावधि की काव्य प्रवृत्तियों को भी। पुस्तक में किसी प्रकार का पूर्वग्रह नहीं है, न उखाड़-पछाड़ वाली दृष्टि। लेखक ने पूरी तरह सन्तुलित-तटस्थ दृष्टि से सहृदयता के साथ कवियों के काव्यानुभव और उनकी काव्यभाषा की समीक्षा की है। अवश्य ही यह पुस्तक पाठकों का ध्यान सही निष्कर्षों की ओर आकृष्ट करेगी।</p> <p>इस पुस्तक से हिन्दी कविता के कुछ अत्यन्त विशिष्ट कवियों के माध्यम से कविता के एक महत्वपूर्ण युग की उपलब्धियों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी। इसमें सन्देह नहीं कि आकार में यह लघु पुस्तक साहित्य के अध्येताओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी।</p>

Vichar Ka Aina : Kala Sahitya Sanskriti : Nirala

- Author Name:

Suryakant Tripathi 'Nirala'

- Book Type:

-

Description:

विचार का आईना शृंखला के अन्तर्गत ऐसे साहित्यकारों, चिन्तकों और राजनेताओं के ‘कला साहित्य संस्कृति’ केन्द्रित चिन्तन को प्रस्तुत किया जा रहा है जिन्होंने भारतीय जनमानस को गहराई से प्रभावित किया। इसके पहले चरण में हम मोहनदास करमचन्द गांधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचन्द, जयशंकर प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, राममनोहर लोहिया, रामचन्द्र शुक्ल, सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’, महादेवी वर्मा, सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ और गजानन माधव मुक्तिबोध के विचारपरक लेखन से एक ऐसा मुकम्मल संचयन प्रस्तुत कर रहे हैं जो हर लिहाज से संग्रहणीय है।

हिन्दी कविता के सौन्दर्यशास्त्र को हमेशा के लिए बदल देनेवाले सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’ ऐसे कवि-दार्शनिक हैं जिन्होंने कविता को न सिर्फ एक नए सौन्दर्य-बोध के साथ सड़क पर उतार दिया अपितु छायावाद को प्रगति की कामना और श्रम के मूल्यों से जोड़ने का भी काम किया। उनकी कविताएँ, कहानियाँ और उपन्यास हों या निबन्ध हों, उनके लेखन और चिन्तन में परम्परा और आधुनिकता के बीच एक द्वन्द्वात्मक रिश्ता सदा बना रहा जिसने उनके लेखन में विलक्षण रूप से नए-नए अर्थ सम्भव किए। उनकी “अन्याय जिधर है उधर शक्ति” जैसी पंक्ति अन्यायी सत्ता और उसके प्रतिरोध में खड़े जन का एक कालजयी रूपक बन गई। हमें उम्मीद है कि उनके कला, साहित्य और संस्कृति सम्बन्धी प्रतिनिधि निबन्धों की यह किताब पाठकों के समक्ष निराला के चिन्तन की एक मुकम्मल तसवीर पेश कर सकेगी।

Pashchatya Kavyashastra : Adhunatam Sandharbh

- Author Name:

Satyadev Mishra

- Book Type:

-

Description:

आधुनिक हिन्दी समीक्षा के स्वरूप विश्व में पौर्वात्य से कहीं अधिक पाश्चात्य समीक्षा-दर्शन का अनुप्रभाव परिलक्षित हो रहा है। आज विश्वविद्यालयों और प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन समीक्षा-सिद्धान्तों, आलोचनात्मक प्रत्ययों, समीक्षा-आन्दोलनों की चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, प्रश्नांकनों की कसौटी पर कसा जा रहा है, उनमें से आधिकांश पाश्चात्य भाषा-विमर्श साहित्य-कला-दर्शन और अन्य साहित्येतर अनुशासनों से अनुस्यूत हैं। इन नवोन्मेषी सिद्धान्तों-वादों और समीक्षात्मक संकल्पनाओं, साहित्येतर अवधारणाओं का प्रामाणिक विमर्श इस ग्रन्थ में है।

प्रस्तुत कृति संगोष्ठियों में विमर्श के अधुनातन सन्दर्भों से सम्पूक्त है। विश्वास है कि शिक्षकों-शिक्षार्थियों, प्रतियोगियों और जिज्ञासुओं के लिए यह उपादेय सिद्ध होगी।

Pashchim Se Samvad : Hindi, Samaj, Alochana

- Author Name:

Dilip Kumar Gupt

- Book Type:

- Description: संसार के मानव-समुदायों और राष्ट्रों का वर्तमान समय बीती सदियों की जिजीविषा के मोहक संघर्ष का अद्यतन रूप है। एक मानव समुदाय द्वारा दूसरे को अधीन करने या अन्य की दासता का भोग करने की कामना अत्यन्त प्राचीन है। किन्तु इसके साधन और उपकरण एक जैसे नहीं होते। आज ये उपकरण इतने महीन और सूक्ष्म हैं कि इनकी पहचान करना सामान्यत: सरल नहीं है। इनमें सर्वाधिक दक्ष और प्रचलित है—अन्य के सपनों और आकांक्षाओं के टेक्सचर पर नियंत्रण। मुख्यत: संस्कृति में घटित होने वाली इन प्रक्रियाओं का प्रकटन भाषा और साहित्य में सर्वाधिक प्रामाणिक और स्थायी होता है। भारत के बारे में सोचते हुए और हिन्दी समाज से गुज़रते हुए जब हम कुछ समकालीन प्रश्नों से संवाद करते हैं तो धर्म और संस्कृति तथा भाषा और साहित्य के कई रूपक व्याख्यायित करने पड़ते हैं और बात बहुत दूर तक जाती है।

Kamayani Ka Punarmulyakan

- Author Name:

Ramswaroop Chaturvedi

- Book Type:

-

Description:

प्रस्तुत कृति के माध्यम से डॉ. चतुर्वेदी ने ‘कामायनी’ के पुनर्मूल्यांकन को सही दिशा दी है। जैसा कि उन्होंने स्वयं विवेचन किया है, आकर्षण-विकर्षण, आतंक-उपेक्षा तथा महानता-विश्वविद्यालयीयता के बीच कवि ‘प्रसाद’ का अब तक विवेचन ‘भाषा और संवेदना’ की रचनात्मक उपलब्धि के केन्द्रीय सत्य को व्याख्यायित करने में असमर्थ रहा है। डॉ. चतुर्वेदी के अनुसार बिना इस पकड़ के ‘प्रसाद’ के काव्य का न सही मूल्यांकन हो सकता है और न उनके काव्य के अध्ययन के दौरान उठनेवाले सवालों का ठीक जवाब ही खोजा जा सकता है।

लेखक ने बहुत सधे ढंग से ‘प्रसाद’ काव्य और मुख्यत: ‘कामायनी’ के गहरे और सूक्ष्म सांस्कृतिक सन्दर्भों को विवेचित करने की चेष्टा की है, और बिम्ब-विधान के माध्यम से उनकी रचनात्मक क्षमता को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। वस्तुत: काव्य रचनात्मक संश्लेष को उसकी सम्पूर्ण जटिलता में विवृत करने का सबसे दक्ष उपाय यही है। यह एक संक्षिप्त अध्ययन है, और इस कारण अध्येता पाठक अतृप्त रह जाने के कारण कुछ असन्तोष का अनुभव कर सकता है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस असन्तोष को जिज्ञासा में रूपान्तरित करती हुई यह कृति ‘प्रसाद’ काव्य को समझने में दूर तक हमारी सहायता करती है, और साथ ही काव्य की हमारी समझ को बढ़ाती है।

Swatantra Bharat Ki 75 Pramukh Rajneetik Ghatnayen

- Author Name:

Mamta Chandrashekhar

- Book Type:

- Description: आजादी का अमृत महोत्सव' भारत के गौरवमय स्वाधीनता संग्राम की गाथा को वर्तमान की छाती पर उकेरने का एक सुनहरा अवसर है। भारतीय स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने की इस पावन वेला में, यह वक्त है, उन जाने-अनजाने अनंत बलिदानियों को श्रद्धाजंलि अर्पित करने का, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का, जिनके खून से सींची गई जमीं पर आज हम भारतीय अपने सुकून की चादर बिछा रहे हैं, अपने गरिमामय जीवन की बुनियाद रख रहे हैं। वर्तमान भारत सरकार ने इसी भावना के प्रति आदरभाव व्यक्त रखते हुए एक आधिकारिक राष्ट्रीय पर्व के आयोजन की शुरुआत 12 मार्च, 2021 को की थी। सर्वविदित है कि 15 अगस्त, 2022 को 'भारतीय स्वाधीनता' के 75 साल पूर्ण हो चुके हैं। ऐसा लगता है, मानो आजादी की 75वीं सालगिरह हम सबसे पूछ रही है कि स्वाधीनता की चुनरिया तो ओढ़ा दी, परंतु वह क्षण कब आएगा, जब भारतमाता के सिर पर कोहनूर से जड़ा ताज सजेगा? वह वक्त कब आएगा, जब भारत विकासशील राज्यों की श्रेणी में समाहित होगा? इन्हीं प्रश्नों पर विचार-मंथन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी समूचे भारतवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। इस पुस्तक में स्वतंत्र भारत की ऐसी ही 75 राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिसके समावेशी ज्ञान के आत्मपरीक्षण् से गुजरकर भारत एक वैश्विक महाशक्ति बनकर उभरेगा।

Customer Reviews

Be the first to write a review...

0 out of 5

Book